Avant de voir sa neutralité bafouée par l’invasion germanique de l’été, la Belgique reste au début de l’année 1914 un haut-lieu du wagnérisme et une terre d’accueil pour la création lyrique francophone.

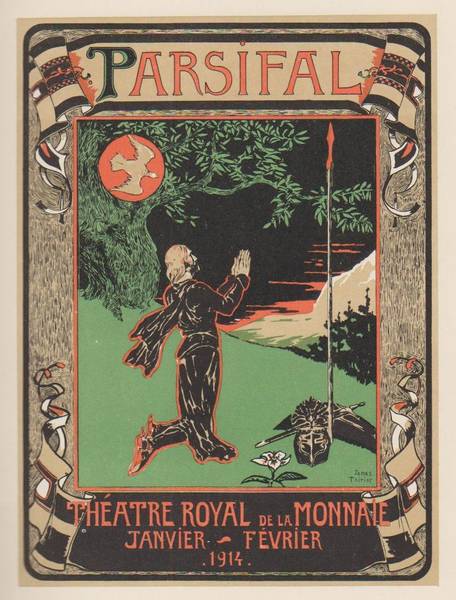

Dès le 10 janvier 1914, on peut lire dans Le Ménestrel que Bruxelles n’a pas échappé à la parsifalisation universelle en ce début d’année. « Parsifal a remporté à la Monnaie, comme il était facile de le prévoir, un triomphe complet. L’élévation considérable du prix des places, pour la soi-disant répétition générale et pour la première, n’a pas calmé l’élan des dilettanti ; bien au contraire : depuis des semaines on s’arrachait les places, si je puis m’exprimer ainsi ; et toutes sont louées d’avance pour les huit premières représentations. Les directeurs de la Monnaie, qui pouvaient craindre, en montant Parsifal, de faire simplement œuvre d’artistes et s’étaient résignés à voir l’élan se refroidir après quelques soirées, devront bien certainement au drame sacré de Wagner d’avoir fait une des affaires d’argent les plus fructueuses de leur carrière. Il faut dire aussi que, à part la curiosité, doublée de pas mal de snobisme, qui emporte le public vers Parsifal, l’œuvre a été montée et exécutée à la Monnaie admirablement, avec un souci d’art, une conviction, une ferveur tout à fait remarquables. Les grandes scènes religieuses du premier et du troisième actes ont produit sur le public le plus habituellement sceptique une impression profonde, due non moins à l’interprétation des chœurs, de l’orchestre et des artistes, et à la perfection de la mise en scène, qu’à l’incomparable beauté de la musique. Certes, il y aurait quelques réserves à faire au sujet de certains rôles. On a cru bon de confier celui de Parsifal à M. Hensel, qui est un superbe héros wagnérien, doué d’une voix exquise ; malheureusement, le texte français, si expressif, de Mme Judith Gautier et de M[aurice] Kufferath [directeur de La Monnaie], a dans sa bouche, inhabile au parler gaulois, des intonations et des inflexions tellement inattendues qu’un peu de comique arrive à se mêler à la sereine pureté du virginal adolescent ; mieux eût valu qu’il chantât le rôle en allemand, ou que l’on en chargeât simplement un artiste de moindre renom, M. Darmel par exemple ». Heureuse époque, où l’on exigeait des chanteurs une parfaite maître du français ! Heinrich Hensel, tout habitué de Bayreuth qu’il était, et malgré la couverture médiatique que lui réservent alors les magazines britanniques (voir Londres en 1914), aurait ainsi pu se faire damer le pion par Arthur Darmel, qui lui succédera d’ailleurs quelques semaines plus tard.

Le public belge s’empresse donc de rendre à Parsifal le culte attendu. « Tout le monde ici communie en Wagner. Paraître ne pas avoir compris, à la première audition, le symbolisme mystique, la poésie haute et divinisée de cette œuvre formidable équivaudrait à confesser une origine béotienne ; La partition, pour touffue et complexe qu’elle soit, n’a de secrets pour personne. Les moins musiciens la commentent dans la chaleur d’un souper d’entracte… Si les échos de la terre ne s’étouffent pas au seuil du Walhalla, le dieu de Bayreuth doit être flatté ». Et le phénomène déborde la capitale, puisqu’à Anvers aussi, on donne l’œuvre ultime de Wagner, avec d’autant plus d’éclat que la mise en scène en est confiée à un enfant du pays adoubé à Bayreuth. « Le mouvement artistique se concentre sur Ernest Van Dyck, le prédestiné de Parsifal comme Parsifal est l’élu du Graal. Notre illustre concitoyen peut être fier à juste titre d’avoir aidé à réaliser le chef-d’œuvre de Wagner avec tout le respect qui lui est dû et toute la grandeur qu’il comporte. S’il éprouve une émotion intense et des regrets à jouer en dehors du temple de Bayreuth, qu’il se dise, avec une légitime fierté, qu’il nous a communiqué son émotion dans toute sa plénitude. Il a mis le meilleur de son âme dans la perfection de son art. Nul n’eut comme lui l’éloquence des silences, nul n’aura comme lui le raffinement des nuances, non seulement dans la souplesse de son incomparable diction, mais encore dans sa plastique et dans son expression. Il est, dans Parsifal, le prêtre qui officie, il est le ‘divin Messie’ du drame sacré. Qui n’a pas vu Van Dyck dans Parsifal ne connaît pas Parsifal ».

La programmation de La Monnaie est en tout cas un modèle d’équilibre entre les deux répertoires qui dominent encore le monde lyrique, et la musique allemande cède régulièrement la place à l’opéra français. Le succès même de Parsifal doit permettre de préparer en toute tranquillité le retour des titres français. En février, les mélomanes bruxellois se voient offrir la création de Cachaprès, un opéra de Francis Casadesus (1870-1954) d’après le roman Un mâle de l’écrivain belge Camille Lemonnier, avec dans le principal rôle féminin Fanny Heldy, future gloire de l’opéra de Paris. « La Monnaie vient de nous donner la première représentation d’une œuvre inédite que nous pouvons, sans trop rougir, qualifier de française, bien qu’elle ait été inspirée par un roman d’auteur belge […] M. Francis Casadesus jeta sur cette trame solide, rugueuse comme le cuir du rustre qu’il voulait chanter, le dessin tour à tour coloré, fougueux ou, pour un instant, attendri de sa musique. Et cela nous valut une œuvre nouvelle, même absolument neuve, où la personnalité du compositeur s’effaça peut-être devant la mémoire du romancier, mais où celui-ci, du moins, ne fut sacrifié en rien par celui-là ».

En 1914, les compositeurs belges se font entendre, notamment à Anvers, « où ont vu le jour tant d’œuvres lyriques de compositeurs belges ». On y donne La Chanson d’Halewyn, légende musicale d’Albert Dupuis (1877-1967), lauréat 1903 du Prix de Rome belge avec une cantate du même titre. « Le succès de cette dernière œuvre, jouée samedi dernier devant un grand nombre de personnalités du monde musical et de critiques bruxellois, a été considérable. C’est assurément la plus belle œuvre lyrique qui ait vu le jour en Belgique, depuis celles de Jan Blockx, de M. Paul Gilson et, il y a deux ans, l’Edénie de M. Léon Du Bois. La Chanson d’Halewyn est l’adaptation à la scène, mais complétée et très développée, de la cantate qui valut à M. Albert Dupuis, il y a quelques années, le prix de Rome ».

Bruxelles a également prévu une reprise de prestige : Le Timbre d’argent, de Saint-Saëns. Début mars, c’est une soirée triomphale pour le compositeur qui entièrement remanié une œuvre remontant à 1877 : « il a supprimé quelques passages, ajouté beaucoup de musique nouvelle, rétabli en le réinstrumentant le premier tableau du dernier acte que l’on avait supprimé malgré lui dès le principe, bien qu’il fût indispensable pour expliquer la Ballade chantée par Spiridion au tableau suivant. Il y a de tout dans cet ouvrage, qui va de la symphonie à l’opérette en passant par le drame lyrique et le ballet. L’auteur s’est efforcé néanmoins de lui donner une certaine unité, le public seul pourra juger s’il y a réussi ». Apparemment, l’échec qu’avait essuyé Le Timbre d’argent à sa création pouvait s’expliquait par le caractère trop symboliste, trop ésotérique de l’œuvre. Mais les temps ont changé. « De nos jours, le public prend goût à l’incompréhensible ; certaines gens dédaignent ce qu’ils comprennent pour se plonger à corps perdu dans le mystère. L’art étant par lui-même un mystère, le mystérieux lui sied, c’est incontestable : pourtant, en cela comme en tout, il peut être prudent de ne pas exagérer ». En avril, vient le tour de L’Etranger, de Vincent d’Indy, créé à Bruxelles en 1903, mais pour deux représentations seulement, dirigées par le compositeur.

Outre Wagner et le répertoire français (Fanny Heldy se produit notamment dans Louise et dans Manon), le début d’année est marqué par la présence de Richard Strauss à La Monnaie, le compositeur en personne étant venu diriger ses œuvres, et l’on donne entre autres ses deux opéras emblématiques, Elektra et Salomé. « Le paroxysme lyrique d’Elektra et de Salomé ; l’interprétation si parfaite de Mmes [Zdenka] Mottl-Fassbender, [Anna] von Bahr-Mildenburg et Frances Rose ; les splendeurs polyphoniques des œuvres ; la présence de M. Richard Strauss au pupitre : rien de tout cela, et malgré le profond contraste de manière et d’école, n’a nui au vif succès de reprise obtenu par Le Timbre d’argent. La première prit même les proportions d’un événement musical. Mais aussi le maître Saint-Saëns, que le public belge tient en particulière sympathie, avait consenti à s’y faire entendre comme virtuose ».

Pourtant, Wagner n’est jamais bien loin, et la création de Parsifal n’était qu’une mise en bouche. En mai, alors que la troupe belge prend congé en vue de sa participation aux festivals d’été, le théâtre est confié à des artistes allemands. Depuis 1909, La Monnaie organise une série de représentations en allemand, sous le titre de Festival Wagner. On y donne la Tétralogie, Tristan, Tannhäuser et Lohengrin, mais les puristes y sont plus intransigeants encore qu’à Bayreuth, car il ne leur suffit pas d’exclure Rienzi et les œuvres antérieures. « Tannhäuser et Lohengrin sont exceptionnels dans la composition des festivals Wagner ; ce n’est pas du ‘pur’ Wagner, et les vrais Wagnériens ne leur accordent que la moitié de leur enthousiasme, ils ont paru tout de même leur faire grand plaisir, grâce surtout à M. Urlus. M. Urlus est le ténor actuellement en faveur ; il est au programme de presque tous les ouvrages annoncés, et c’est à lui que va et que continuera à aller vraisemblablement le gros succès ; il y a deux ans, il triompha déjà dans Siegfried ; sa voix est généreuse, facile et charmante ; à côté de lui, Mme Plaschke von der Osten a fait une très brillante Elisabeth et une imposante Elsa ; Mme Mottl-Fassbender était une Ortrude énergique et sera l’Isolde parfaite qu’elle fut il y a deux ans, et M. Plaschke nous a donné un Wolfram et un Telramund tonitruants. Tous ces gens-là ont des voix énormes, qu’ils dépensent sans compter. Le caractère général des représentations wagnériennes est, avec eux, d’une sonorité puissante, lourde, – colossale si vous voulez, – mais d’où est bannie, même quand il le faudrait, – dans Lohengrin notamment – tout charme et toute distinction. C’est terriblement allemand, – ce qui ne veut pas dire que ce soit toujours très fidèlement wagnérien. Au reste, le prix des places ayant été sensiblement augmenté, l’affluence est grande et le succès très bruyant ».

En 1914, en Belgique, on s’intéresse aussi à la musique plus ancienne, la « Commission pour la publication des œuvres des anciens musiciens belges » arrive à la fin d’une entreprise de longue haleine : la publication des œuvres de Grétry, en collaboration avec l’éditeur Breitkopf et Hartel. Plus que neuf opéras à faire paraître, et dans trois ans tout devrait être fini. Après avoir fêté le centenaire de Verdi et Wagner en 1913, on fête en 1914 le bicentenaire de Gluck. La jeune reine Elisabeth, qui est encore bien loin de créer son concours, s’amuse à restaurer le théâtre de Laeken, un « théâtre de la Cour », avec l’aide du personnel de la Monnaie. Le théâtre en question avait été construit sous Napoléon, avec une capacité de deux cents spectateurs et une fosse cachée sous la scène. « Pendant le séjour des souverains danois à Bruxelles, ce qui fut du goût le plus raffiné, ce fut la représentation qui marquait la résurrection du théâtre du château de Laeken. Ce fut un ravissement que la représentation de gala. Le programme, auquel les directeurs du théâtre de la Monnaie, MM. Kufferath et Guidé, avaient donné des soins artistes, était de choix. Après un concert, auquel prirent part Ysaïe et Mme Croiza, le rideau se leva sur un décor d’enchantement, magiquement palpitant de clartés confuses, d’une extraordinaire profondeur vaporeuse, et parurent les ombres heureuses, et puis Orphée et Eurydice ; et jamais peut-être la douce et pure musique de Gluck ne s’adapta à tant d’irréelle vie, à d’aussi fluide rêve ».

Au bout des six premiers mois de 1914, on songe à la saison suivante, qui doit démarrer le 3 septembre, « L’ouverture se fera par Roméo et Juliette, avec Mlle Heldy dans le rôle de Juliette. Parmi les premières reprises de la saison figurera Otello, le beau drame lyrique de Verdi… la première nouveauté de la saison sera Mârouf ». On aurait dû également donner à Bruxelles les opéras Caïn et Abel, de Felix Weingartner, et Satan de Raoul Günsbourg, mais l’histoire allait en décider autrement. Le 20 août 1914, l’armée de Guillaume II entrait dans Bruxelles et, pendant plusieurs années, le théâtre de La Monnaie n’accueillerait plus que des orchestres allemands interprétant un répertoire allemand.