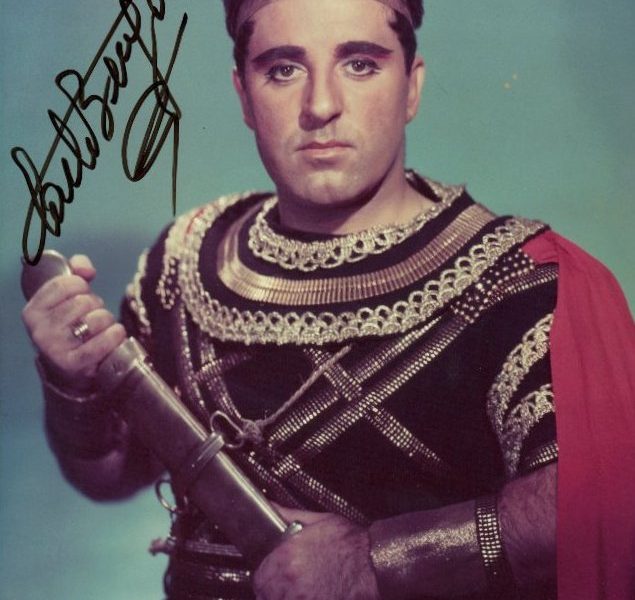

Même s’il se contente désormais d’accueillir les touristes et les membres de l’Accademia Verdiana dans son hôtel-restaurant « I Due Foscari » et de faire mûrir ses saucissons dans les caves du Mont-de-Piété de Busseto, Carlo Bergonzi fut avant tout LE ténor verdien de sa génération. Il souffle aujourd’hui ses 90 bougies, alors bonne fête, signore Bergonzi !

Carlo Bergonzi naît le 13 juillet 1924 à Vidalenzo di Polesine Parmense, soit à un kilomètre de la Villa Verdi de Sant’Agata. Il n’a que six ans lorsque ses parents l’emmènent voir Le Trouvère. Petit chanteur à l’église et dans des chorales, il a également l’occasion de tenir quelques rôles d’enfant à l’Opéra de Busseto. Entré très tôt dans la vie active (il fabrique du parmesan avec son père), il étudie d’abord le piano pendant cinq ans au conservatoire Arrigo Boito de Parme. Après la guerre, il y retourne et se met à travailler sa voix auprès d’Ettore Campogalliani. A cause de son timbre sombre, on le range dans la catégorie baritono brillante. Ses débuts professionnels ont lieu en août 1947 à Catane – il est Douphol dans La Traviata et Schaunard dans La Bohème. En septembre 1948, à Parme, il est Belcore face au Nemorino de Ferruccio Tagliavini, puis Alfio et Silvio dans Cav/Pag. Outre les rôles comme Figaro du Barbier ou Enrico de Lucia, il tient déjà des personnages de vieillards : le père Germont, Don Pasquale. Le 12 octobre 1950, au cours d’une tournée à laquelle il participe dans les Pouilles, Tito Gobbi perd tout à coup sa voix : le jeune Carlo se voit proposer de le remplacer. C’est pendant cette représentation qu’il comprit qu’il n’avait rien d’un baryton et qu’il était temps de changer de répertoire.

Pendant trois mois, il travaille seul, en écoutant les disques des plus grands ténors italiens : Caruso, pour la pureté du son, Gigli (auprès duquel il a chanté Belcore dans L’Elisir d’amore et Marcello dans La Bohème) pour son art de passer du piano au forte, Schipa, pour sa technique inimitable, et Aureliano Pertile, pour son art de l’interprétation. Un soir où il est Sharpless dans Madame Butterfly, il lance un contre-ut en coulisses, avec plus de facilité que le titulaire de Pinkerton ; jusque-là, en tant que baryton, il devait forcer pour émettre des sols aigus. Le 12 janvier 1951, se sentant devenu ténor, il débute dans ce nouveau registre avec Andrea Chénier au Teatro Petruzzelli de Bari (le même soir est marqué par la naissance de son fils Maurizio). Encouragé par ce succès, Bergonzi se sent confirmé dans sa nouvelle identité où il n’éprouve plus besoin de grossir artificiellement sa voix.

1951 est l’année du cinquantième anniversaire de la mort de Verdi, et la RAI l’engage pour toute une série d’opéras entre mai et décembre : I due Foscari, Giovanna d’Arco, Oberto, Aroldo, La forza del destino et Simon Boccanegra. Outre le répertoire du XIXe siècle, Bergonzi chante quelques œuvres plus inattendues : à Rome en 1952, il est Steva dans une Jenufa alors encore rare hors de Tchécoslovaquie, et pour la RAI encore, il est en 1954 Néron dans Le Couronnement de Poppée. Il interprète les compositeurs de son temps, notamment à la radio : Il dibuk et Monte Ivnor de Ludovico Rocca, Ifigenia et L’oro d’Ildebrando Pizzetti. Le 25 mars 1953, il fait ses débuts à La Scala, dans une œuvre moderne : Mas’Aniello, de Jacopo Napoli, directeur du conservatoire de Naples. Inspiré des mêmes événements que La Muette de Portici, l’opéra en question, dont il tient le rôle-titre, ne connaît que quatre représentations. Il chantera ensuite à de très nombreuses reprises, dont neuf saisons d’affilée, notamment le 7 décembre 1965 dans La Force du destin, et y fera ses adieux en 1993.

Sa carrière prend une dimension véritablement internationale en novembre 1955, lorsqu’il participe à une soirée réunissant Il tabarro et Cavalleria rusticana au Lyric Opera de Chicago. Il est Radamès à New York au cours de la saison 1956-57 (à partir de là, il chantera de manière ininterrompue pendant trente-trois saisons du Met, maison qui l’honorera d’un gala personnel en 1981). En tout Bergonzi aura chanté vingt et un rôles sur cette scène, au cours de 249 représentations, la dernière étant une série de Lucia di Lammermoor en 1988.

Entre 1958 et 1978 Bergonzi se produit régulièrement aux Arènes de Vérone. On peut alors l’entendre dans les principales maisons d’opéra du monde : Barcelone, Berlin, Buenos-Aires, Madrid, Rome, San Francisco, Vienne ou Tokyo. En 1962-63, il chante pour la première fois à Covent Garden, en Alvaro de La Force du destin ; il avait déjà chanté ce même rôle pour ses débuts à Londres dix ans auparavant, mais au Stoll Theatre, et c’est également en Alvaro que Bergonzi chantera pour la première fois à San Francisco en 1969.

A partir des années 1980, Carlo Bergonzi choisit de s’éloigner progressivement des scènes pour se consacrer davantage au récital. En 1996, il participe au gala offert à James Levine pour ses 25 ans à la tête de l’orchestre du Met, puis donne un concert d’adieux à Carnegie Hall le 17 avril de la même année. Peu après, il annonce néanmoins qu’il chantera Otello le 3 mai 2000 à Carnegie Hall, rôle qu’il n’a encore jamais interprété. Il ne pourra venir au bout de ce concert, dont il se retirera en invoquant une irritation causée par la climatisation de sa loge ; il existe néanmoins un enregistrement de la générale, qui laisse entendre une voix étonnamment fraîche pour un homme de 75 ans.

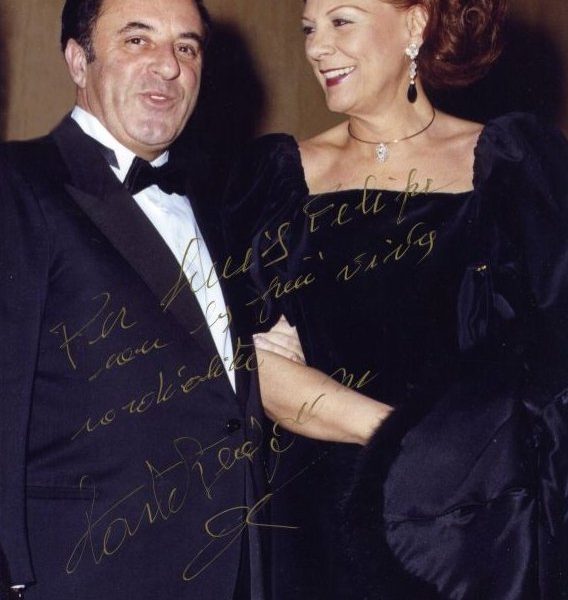

Malgré les critiques que lui valurent son jeu scénique limité, le manque de brillant de ses aigus, et même sa façon typiquement parmesane de chuinter les S, Carlo Bergonzi était admiré pour son legato idéal et la vigueur de ses accents. Toujours soucieux de couvrir les notes de passage, il n’a certes jamais eu l’aigu très facile, mais il compensait amplement cela par sa longueur de souffle, par l’élégance de sa ligne de chant et sa maîtrise du style. Une fois sa carrière lancée, Don José et Werther furent peut-être ses deux seules incursions hors du répertoire italien. Selon ses déclarations lors d’interviews, Verdi avait écrit de la musique facile à chanter pour les barytons, les basses et les mezzos, mais terriblement difficile pour les ténors et les sopranos. Quand on lui demandait s’il regrettait de n’avoir gardé aucune trace sonore de sa brève carrière de baryton, il répondait : « Je sais que c’est impossible, mais si je pouvais redevenir baryton, je voudrais chanter seulement trois rôles : Simon Boccanegra, Macbeth, et Rigoletto ». Il eut l’occasion d’enregistrer en version intégrale vingt-cinq des 71 rôles qu’il comptait à son répertoire. Chez Decca, il eut évidemment pour partenaire principale la diva maison : Renata Tebaldi. Malgré tout, il participa pour EMI à l’enregistrement de la deuxième Tosca de Callas, dirigée par Georges Prêtre. Salle Wagram, en 1964, lors de ce qui devait être l’ultime intégrale de la Divine, celle-ci se serait écriée : « Oh mais quelle voix il a ce Carlo ! ça ne devrait pas être permis d’avoir une voix comme ça ! »

Sur le double CD « Carlo Bergonzi, The Sublime Voice » que réédite Decca pour le 90e anniversaire du ténor, on trouve principalement de Verdi. Les autres grands compositeurs italiens ne sont pas oubliés, à commencer par Puccini, dont sont inclus les airs de Rodolfo dans La Bohème, ceux de Pinkerton dans Madame Butterfly, « E lucevan le stelle » de Tosca, et même le « Donna non vidi mai » de Manon Lescaut. Pour la fin du XIXe siècle, quelques incontournables – le « Cielo e mar » de La Gioconda, le « Recitar… Vesti la giubba » de Paillasse, que viennent compléter un extraits de Cavalleria rusticana et les deux airs de Maurizio dans Adriana Lecouvreur. Ne manquent à ce tour d’horizon vériste que les airs d’Andrea Chénier, rôle dans lequel Bergonzi avait pourtant fait ses débuts de ténor. Verdi se taille évidemment la part du lion : tous les airs du Duc dans Rigoletto, tous ceux de Riccardo dans Un bal masqué, l’essentiel d’Alfredo dans La traviata, ainsi que les principaux airs d’Aida et du Trouvère. Qu’Otello soit présent à travers le seul « Dio ! mi potevi scagliar », c’est assez normal, mais on s’étonne davantage que le magnifique Don Carlo que fut Bergonzi soit simplement évoqué par le duo avec Posa. Ce qui est presque choquant, c’est qu’il n’y ait ici aucun extrait de La Force du destin, opéra fétiche de Bergonzi, et rien du premier Verdi, qu’il a beaucoup défendu (notamment Ernani).