Un cercle, un rectangle, un trait. Des boucliers de feu, un glaive de glace, des rochers de diamant. Du métal vocal, un timbre mordoré, une précision redoutable. On pourrait multiplier à l’envie les parallèles entre le travail formel de Robert Wilson sur cette Norma – reprise de la production de 2011 – et les forces de la prêtresse gauloise de Maria Agresta.

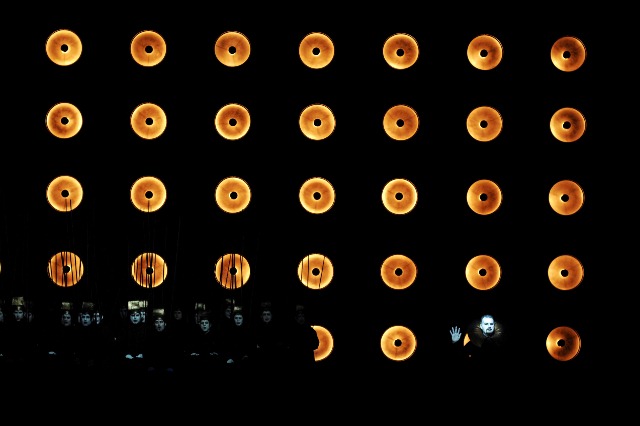

Le metteur en scène, fidèle à ce qui a fait son sceau au fil des années et des productions trace avec élégance l’épure des nervures du drame de Bellini et Romani : le rond de la lune et des boucliers des guerriers, le trait de la lance comme métonymie de la volonté de Norma, le rectangle du temple et du sacré autour duquel Pollione fera cour à Adalgisa. La gestuelle de l’américain, maintenant familière et toujours imposée à ses interprètes répond aux mêmes exigences : souligner avec une poésie certaine les mots et idées forts du livret.

Maria Agresta – dans cette lecture fidèle et narrative de l’œuvre, belle comme peut l’être du papier glacé – reprend sur une grande scène européenne un rôle qu’elle n’avait abordé que discrètement à Tel Aviv en 2011. Le carcan wilsonien est pour elle une bénédiction. Loin de toute frénésie ou posture incongrue, il ne met jamais en danger son chant et lui offre le calme et la statique nécessaires à une performance de bout en bout digne de louanges. Formellement, la maitrise du rôle ne souffre guère de critique : souffle long comme il sied, tessiture ample rehaussée de générosité avec deux extrapolations au-delà de l’ut dans les deux finals d’acte, piani, demi-teintes et sons filés. Toutes ses qualités se marient dans un « Casta Diva » lent, chanté piano, exposition et reprise comprise. Mais la soprano italienne sait aussi puiser dans l’acier de son timbre, ce qui fait merveille quand la prêtresse ordonne ou tempête. On retrouve ici l’autorité dont elle avait déjà fait preuve en Lucrezia à Londres aux côtés de Placido Domingo. Une qualité manque toutefois, peut-être due à une encore faible fréquentation du rôle, c’est la capacité de l’interprète à sortir de la technique et de l’intelligence ; fendre l’armure, s’oublier soi-même, quitter le wilsonien et tutoyer le dyonisiaque.

© Suzanne Schwiertz

Une autre mise en scène plus de chair et de sang – à Turin en juillet prochain ? – devrait y remédier. Espérons qu’alors elle bénéficera de partenaires de même niveau. Roxana Constantinescu est une frémissante Adalgisa, au timbre velouté, agile du grave à l’aigu, soucieuse des nuances, usant de piani alanguis pour exprimer le trouble ou le doute de son personnage. Handicapé parfois par son volume démesuré, l’aigu certes solaire mais chanté uniformément fortissimo, Marco Berti s’attache à la musicalité et aux nuances, au diapason de ses partenaires, son défaut se transformant même en atout pour camper un proconsul autoritaire. Wenwei Zhang, solide Orovesco enfin dont chacune des interventions est un baume pour les oreilles (entendu à Bastille dans La Fanciulla del West), à l’égal du Chœur de l’Opernhaus Zurich.

Enfin la soirée n’aurait été si réussie sans la baguette très contrastée dans les tempi de Fabio Luisi, balançant entre une ouverture et un chœur (« guerra ! guerra ! ») menés à très vive allure, ou, au contraire la langueur notamment dans les cavatines ou le premier duo Norma/Adalgisa. Il a en permanence l’œil sur le plateau et l’oreille au plus près de la pâte sonore d’un Philharmonia Zurich investi, rivalisant de moelleux (violons et petite harmonie) et de beau son entre les pupitres. Choix judicieux, le chef sait aussi mettre en avant certains contre-chants, comme celui au violoncelle du duo entre la Prêtresse et son acolyte. La salle réservera un triomphe mérité à toute l’équipe artistique, y compris à Bob Wilson venu saluer.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes