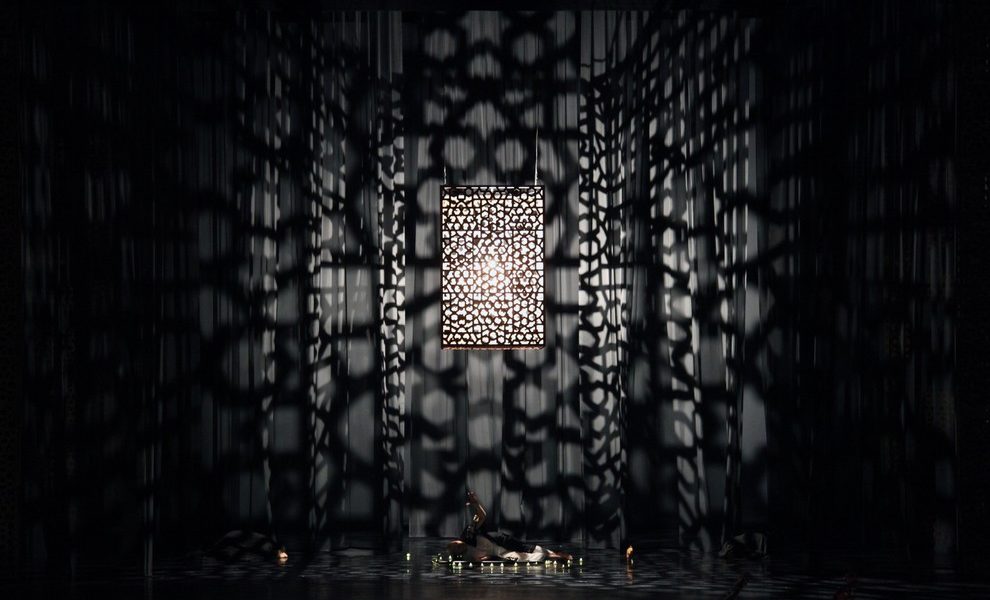

Il y a plusieurs manières d’être perse, même à l’opéra. Cyrus, Darius, Xerxès et autres Artaxerxès ont souvent inspiré les compositeurs, surtout au XVIIIe siècle, mais cela ne veut surtout pas dire qu’il faille convoquer les ruines de Persépolis pour nous montrer ces monarques une fois devenus des héros d’opera seria. Pour Siroe, re di Persia, sa toute première mise en scène, Max Emanuel Cencic a d’ailleurs choisi d’être persan plutôt que perse : sans dédaigner complètement les frises de lions en brique émaillée comme on peut en voir au Louvre, les superbes décors et costumes de Bruno de Lavenère renvoient bien davantage à l’univers des miniatures persanes. Moucharabiehs mobiles, somptueuses fleurs stylisées projetées grâce aux vidéos d’Etienne Guiol, éclairages changeants de David Debrinay, tout vise ici à charmer l’œil et y parvient, sans hésiter à basculer dans un kitsch assumé, avec film de vacances où Siroe et Emira se font des mamours. Dans le programme, Cencic revendique d’ailleurs ces plaisirs démodés et ose braver le minimalisme en vigueur sur bien des scènes. En outre, pour une œuvre aussi inconnue – même le Siroe de Haendel n’est guère plus familier – il est toujours agréable de bénéficier d’une mise en place lisible de l’intrigue, à laquelle s’ajoute ici quelques pointes d’humour, notamment lorsque Siroe prisonnier, avec l’ironie du désespoir, invite Emira à choisir elle-même le sort qu’il devra connaître.

Comment peut-on être Hasse ? Comment se peut-il qu’un compositeur aussi important en son temps ait été jusqu’ici à peu près complètement dédaigné ? C’est un mystère, mais cela ne devrait pas durer, car ce Siroe nous prouve que les opéras de Hasse peuvent parfaitement tenir la route, même si l’on n’y trouve pas nécessairement la même profondeur que dans les chefs-d’œuvre de Haendel. Empoignée par George Petrou, la partition révèle de très belles pages et une réelle efficacité dramatique. L’orchestre Armonia Atenea en souligne la vigueur et les couleurs variées, avec des effets parfois assez saisissants. Autrement dit, l’abondante production de Hasse ne demande qu’à être ressuscitée, pourvu qu’on sache la réveiller.

Par rapport à l’enregistrement récemment paru – voir compte rendu –, ce Siroe versaillais est presque identique (elle était très différente lors des représentations données à Athènes en juin). Presque identique, car il manque l’un des atouts du disque : Franco Fagioli n’est pas de la fête, ce qui provoque un petit jeu de chaises musicales, puisque Mary-Ellen Nesi lâche le rôle d’Emira pour endosser les habits du perfide Medarse. Le travesti lui va à merveille, mais la mezzo gréco-canadienne a toujours le grave aussi peu sonore (la voix semble s’épanouir bien davantage dans l’aigu) et le timbre assez dénué de personnalité. On découvre en Emira une fort intéressante mezzo roumaine, Roxana Constantinescu, entendue en Dorabella à Toulouse en 2011 : son aisance scénique et vocale font d’elle l’un des protagonistes essentiels, et l’on a hâte de la retrouver dans d’autres incarnations (elle sera notamment Adalgisa à Zurich en janvier). Autour de ces deux dames, on retrouve inchangée la distribution du disque Decca, avec en prime l’investissement accru que permet l’expérience de la scène. Lauren Snouffer a l’aigu un peu acide, mais sa virtuosité n’est guère prise en défaut dans le rôle secondaire d’Arasse. Après avoir porté un casque cornu dans Artaserse, Juan Sancho hérite d’un déguisement de Nosferatu : Cosroe est ici un vieillard décharné, dont les emportements justifient peut-être certains aigus un peu poussés, mais son air final, sur les célèbres paroles « Gelido in ogni vena », reprises notamment dans Farnace, est interprété avec une sensibilité intense. Max Emanuel Cencic paraît en forme, et son rôle de victime lui convient bien : « gentil » injustement accusé, Siroe s’accorde peut-être mieux à sa personnalité que des personnages plus héroïques, et c’est dans les airs douloureux – les plus nombreux – qu’il touche particulièrement l’auditeur. Quant à Julia Lezhneva, sans aller jusqu’à dire qu’elle brûle les planches, on est ravi de constater qu’elle est désormais très à son affaire sur une scène. Sa Laodice existe sur le plan théâtral, mais c’est évidemment par sa virtuosité qu’elle laisse le public abasourdi : la représentation décolle véritablement avec son premier air, où il semble que la chanteuse n’ait jamais besoin de respirer pour enchaîner les vocalises les plus interminables. Un seul regret : quand on sort du domaine de l’acrobatie, il semble que l’artiste ait plus du mal à colorer son chant et à y faire passer l’émotion, ce dont elle est pourtant parfaitement capable dans les récitatifs. C’est sûrement pour bientôt.