Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Bayerische Staatsoper met les petits plats dans les grands quand elle commande un nouvel opéra : blog pour suivre le processus de création depuis des mois, invitation d’artistes dont la renommée assure le remplissage, et beau marketing le jour J. La façade du bâtiment pavoise avec les coordonnées GPS du pôle sud et une installation sonore sifflante et glaçante met dans l’ambiance les badauds venus prendre leur dose de musique contemporaine. Il fait treize degrés un 6 février au nord des Alpes mais qu’à cela ne tienne ! Direction South Pole ! Il s’agit de la deuxième collaboration entre le compositeur tchèque Miroslav Srnka et le librettiste australien Tom Holloway, après l’opéra de chambre Make No Noise créé en 2011 durant le festival d’été de l’Opéra de Bavière. Une œuvre présentée comme un « double opéra » puisque les spectateurs sont invités à suivre simultanément les deux expéditions qui atteignirent le pôle sud au tournant de l’année 1912. Un fait historique qui avait déjà été porté à la scène lyrique par Winfried Zillig (Das Opfer, Hambourg, 1937 et avec un ballet de pingouins !). Proposition ambitieuse, ce South Pole souffre d’un certain nombres de défauts, qui, sans être rédhibitoires individuellement, nuisent au global à la compréhension de l’œuvre et du plaisir que l’on peut prendre à la découvrir.

Le premier n’est pas des moindres : les personnages manquent de chair vocale, la faute à une écriture vite répétitive qui exploite uniquement les qualités évidentes des tessitures mobilisées. Les barytons tonnent, les ténors claironnent, et la colorature vocalise. En revanche, l’idée de partager barytons (équipée norvégienne) et ténors (la britannique) s’avère assez riche. Belle idée également que de sédimenter la valeur du son entre orchestre, voix et paroles ou chant amplifiés en de rares occasions immersives.

L’autre difficulté vient du livret lui-même : touffu, trop touffu, même pour qui aura pris le temps de le lire au préalable. Certes, il offre de belles aspérités pour un metteur en scène : compétition, dimension politique et patriotique, relation homo-érotique entre certains de ces hommes, dépassement de soi pour combler les crevasses individuelles. Mais il regorge également de chausse-trapes : lisibilité de l’action quand les deux équipes sont sur scène, notamment dans la première partie du spectacle, et surtout impossibles apparitions des femmes qui hantent les deux capitaines. Si après Notorious et Brokeback Moutain les visions et fantômes semblent être devenus la nouvelle marotte contemporaine équivalente à la scène de la folie, on se demande ce que viennent faire là ces deux femmes qui conversent dans une entrevue post-réaliste sur le sort de leur bien-aimé et leur abandon ? Etait-ce pour faire entendre un autre son de cloche vocal ? Mettre un peu d’amour dans l’affaire, la passion étant, semble-t-il, consubstantielle de tout opéra qui se respecte ?

© Wilfried Hösl

Reste une partition foisonnante, qui va du filet de son le plus ténu jusqu’aux tutti les plus volumineux. Le matériau musical, parfois atonal et très rythmique, n’est pas fondamentalement novateur mais il est utilisé à très bon escient pour décrire les ambiances glaciales ou la lente anesthésie de la mort de Scott et de ses compagnons. Il ne parvient cependant pas à produire de la tension et faire varier la temporalité de l’action. Tout cela se déroule dans une lenteur relative, avec quelques lourdeurs comme les scènes des crevasses ou le sacrifice des poneys et des chiens.

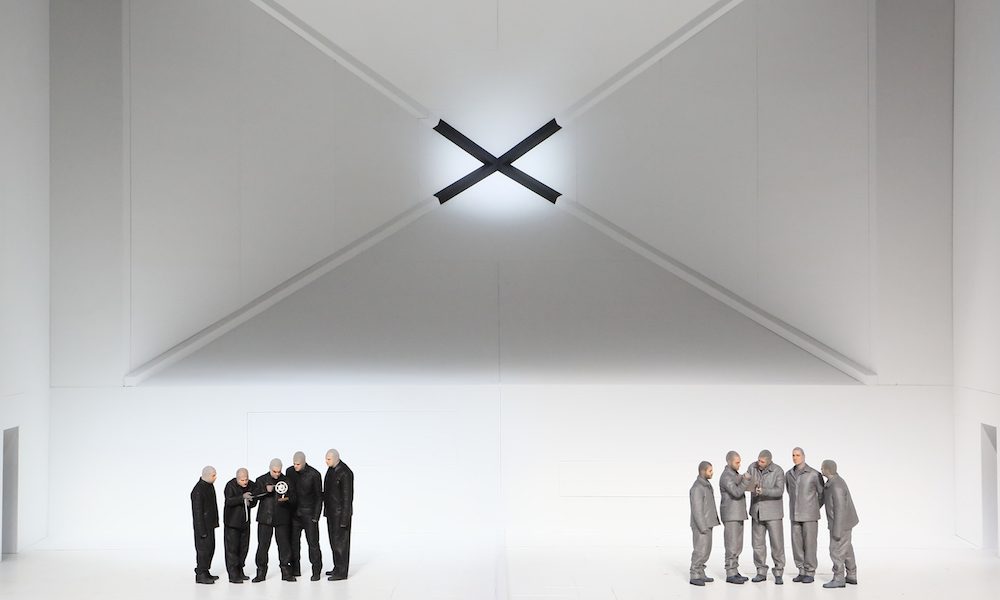

Dernière déception, la mise en scène d’Hans Neuenfels. Soudainement assagi, il présente une lecture très littérale et au ras du livret, qu’il manque en partie. Plus concentré sur la psychologie et les tourments des deux héros, il oublie la compétition, le patriotisme et même certaines relations interpersonnelles laissées en jachère, notamment entre les membres des équipées. Il parvient cependant à faire tenir ce « double opéra » sur la scène, bien aidé par les lumières de Stefan Bolliger.

La soirée intéresse en définitive parce que les interprètes donnent le meilleur d’eux-mêmes pour défendre et faire découvrir ce nouvel ouvrage. Kirill Petrenko fait des merveilles en fosse : sa gestuelle chirurgicale coordonne un orchestre si fourni qu’il déborde sous les loges royales et un plateau sur lequel on le croirait lui-même. Sa précision d’horloger, sa clarté et cette capacité à tout faire ressortir d’une partition permettent d’en apprécier les pépites. Luxe que l’orchestre de la Staatsoper qui brille de couleurs mordorées à tout moment. Luxe enfin que la distribution : Thomas Hampson incarne avec autorité l’austère et torturé Amundsen. Lui et Rolando Villazon (Scott) surmontent les difficultés rythmiques et vocales de rôles tendus, aux écarts parfois meurtriers. Le ténor, très exposé, maintient la fraîcheur de son timbre jusque dans sa dernière « dictée » du télégramme qui annonce sa mort à son rival. Mojca Erdmann et Tara Erraught s’avèrent deux biens beaux fantômes, la première égrenant ses aigus avec une facilité déconcertante quand la seconde, pas davantage en reste sur le haut de la tessiture, séduit par une voix ronde et chaleureuse. Les compagnons de marche sont tous excellents. Il s’en détache deux : Johansen (Tim Kuypers, baryton) et sa relation d’amour-haine avec Amundsen ; Oates (Dean Power, ténor) qui sera le premier à mourir sur le chemin du retour.