Pendant la direction artistique de David Pountney (2003-2014), il nous a été donné de voir au Festival de Bregenz des spectacles confondants d’intelligence, de créativité et d’originalité. La succession est certainement très difficile à assumer, car toutes les équipes s’ingéniaient année après année à atteindre un niveau chaque fois supérieur. Elisabeth Sobotka, qui l’a remplacé en janvier dernier bardée de diplômes de management, va-t-elle réussir à faire mieux, et à insuffler à ses troupes un feu sacré aussi brûlant ? On ne la jugera pas sur ce seul premier spectacle, mais ce Turandot d’entre-deux-règnes est bien décevant.

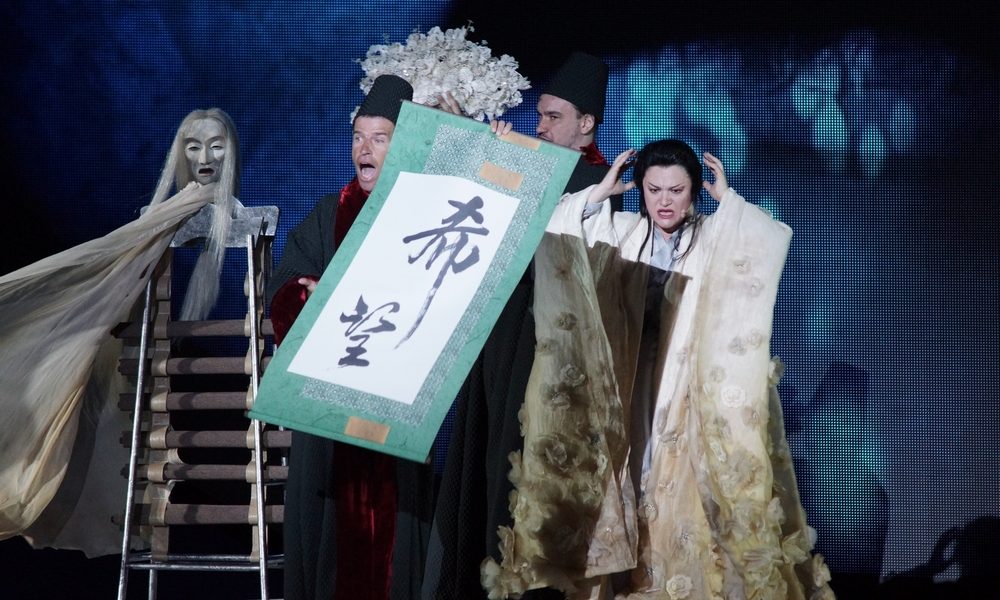

Le spectacle donne en effet une impression à la fois de déjà vu et d’inaboutissement. Déjà vus, la tournette centrale, ou encore le bateau à la Disney qui suit immuablement ses rails. Inachèvement, car aucune idée (et il n’y en a déjà pas beaucoup) n’est vraiment poussée à terme, et tout semble terne, au point que le public peine à applaudir. Car la recette suivie est trop simple, pour ne pas dire simpliste : un décor gigantesque évoquant la Grande Muraille, sorte de dragon sortant de l’eau dont il manquerait la tête, une tournette avec un immense écran led dont on n’a nullement tiré tous les profits imaginables, des soldats de béton et de résine inspirés de ceux, d’argile, de l’Empereur Qin, d’autres bien vivants évoquant l’armée populaire de Mao. Car la Chine est, pour le monde occidental, un réservoir inépuisable d’ingrédients folkloriques dont on trouve ici sans ordre ni mesure tout le catalogue (caractères chinois, dragons luminescents, lampions, jonque, supplices raffinés, arts martiaux, danses avec rubans, etc.).

La mise en scène de Marco Arturo Marelli reste tout aussi fade et plate que son décor, où les solistes paraissent laissés à eux-mêmes à jouer leur rôle de manière purement traditionnelle. Aucun de ces grands effets qu’appelle le théâtre de plein air ne sont présents, et le seul vrai moment spectaculaire, l’effondrement de la partie centrale de la muraille aux premiers accords de l’orchestre, offre une seule seconde de frisson qui demande chaque jour des heures de préparation ! Et que dire de la séance finale d’arrosage, là où un vrai feu d’artifice chinois aurait été mieux venu ? Car tout le spectacle est ainsi truffé de bonnes et de mauvaises idées. Excellente idée, le macabre musée genre Dupuytren où Ping, Pang et Pong gèrent les bocaux de formol contenant la collection de têtes des prétendants de la princesse Turandot. Mais à l’inverse, que vient faire ce Puccini mourant d’un cancer de la gorge interprété par le personnage de Calaf ? Celui-ci passe ainsi sans cesse d’une chambre d’hôpital moderne à la Chine ancestrale, et finit même par se retrouver à la fin avec Turandot sur un lit médicalisé ! Et comment comprendre ces personnages habillés de noir, avec des masques cauchemardesques entre Egon Schiele et Tadeusz Kantor ? Colonialisme des comptoirs occidentaux écrasant le monde chinois traditionnel ?

La distribution de la première, filmée pour la télévision et donc censée être la meilleure de celles présentées cet été, regroupe des figures montantes du chant international. La cantatrice russe Mlada Khudoley a certainement la voix pour le rôle, même si la caractérisation musicale n’est pas très évidente (chanter la semaine dernière Cassandre à Baden-Baden est-il vraiment sérieux et professionnel ?). Surtout, elle interprète une Turandot pas royale pour deux yens, que la routine des épreuves semble à la fois énerver et lasser, ce qui se traduit par une perpétuelle agitation un peu à l’antithèse du personnage. La voix est puissante, mais commence à bouger un peu, ce qui n’a rien de surprenant à voir la liste des rôles qu’elle aborde à un rythme effréné à travers le monde. Une fois de plus, choix contraint entre carrière rapide et brillante et longévité vocale ? Riccardo Massi, dont on suit depuis quelques années la progression assume correctement le rôle de Calaf-Puccini, mais embrouillé dans cette double – inutile et même ennuyeuse personnification – ne parvient pas à séduire véritablement le public. La voix est pourtant intéressante, et ses duos avec Turandot bien équilibrés. Enfin, la soprano chinoise Guanqun Yu confirme les espoirs mis en elle lors du Belvedere en 2008 puis d’Opéralia en 2012 dont elle avait été lauréate : belle voix, technique imparable et jeu scénique convainquant, elle est certainement la vraie triomphatrice de la soirée.

Les autres rôles sont correctement tenus, au niveau de qualité d’un théâtre de répertoire. Quant à la direction de Paolo Carignani, chef dont on suit également avec intérêt la carrière internationale, elle paraît un rien trop sage là où l’on aurait aimé des respirations et des éclats plus inspirés.