|

......

|

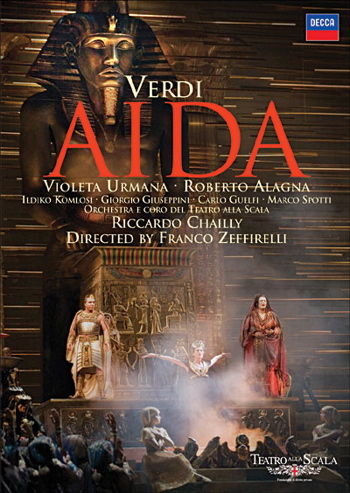

Giuseppe Verdi (1813-1901)

AÏDA

Opéra en 4 actes

livret d’Antonio Ghislanzoni

d’après un scénario d’Auguste Mariette

Aïda : Violeta Urmana

Amnéris : Ildiko Komlosi

Radamès : Roberto Alagna

Amonasro : Carlo Guelfi

Ramfis : Giorgio Giuseppini

Le Roi : Marco Spotti

Un messager : Antonello Ceron

Une prêtresse : Sae Kyung Rim

Ballet : Luciana Savignano, Roberto Bolle et Myrna Kamara,

et les élèves de l’Academia Teatro alla Scala

Milan, Teatro alla Sala

Orchestre, chœurs et ballet de la Scala

Direction : Riccardo Chailly

Décors et mise en scène : Franco Zeffirelli

Costumes : Maurizio Millenotti

Représentation enregistrée en public à la Scala de Milan

le 7 décembre 2006

sous la direction de Patrizia Carmine, pour la RAI

Menu en anglais, sous-titres en six langues

Edité par Decca

PAL-Secam 16:9 toutes zones

Durée : 158’

Aïda chez les flous

Nous sommes le 7 décembre, fête de Saint Ambroise, le

saint patron de Milan, et traditionnel jour de l’ouverture de la

saison à la Scala, soirée dénommée la

Prima. En cet an de grâce 2006 avait été choisi

pour cette grande messe l’opéra Aïda,

qui n’avait pas été représenté

à la Scala depuis 20 ans (depuis 40 ans à

l’Opéra de Paris !). C’est donc

l’événement

« pipeul » où il faut être vu,

et même les hommes (et femmes) politiques ne s’y sont pas

trompés.

Zeffirelli,

à 83 ans, est lui aussi de retour à la Scala où il

a mis en scène sa première Aïda voici 43 ans.

L’œuvre est restée l’un de ses opéras

fétiches ; il en explore tous les méandres, non au

travers de réadaptations au goût du jour, mais dans des

approches classiques, et sur des espaces scéniques

extrêmement divers. Parmi les plus récentes, à

Bussetto en 2001 (édité en DVD avec en bonus un interview

de Zeffirelli fort intéressant), sur une toute petite

scène proche des dimensions de celle de la création

à l’Opéra du Caire. Puis aux arènes de

Vérone de 2002 à 2006, sur l’une des plus grandes

scènes existantes. Enfin à la Scala fin 2006, dans un

cadre plus traditionnel, mais qui permet de réutiliser les

accessoires de Vérone (il n’y a pas de petites

économies, et le « lit hathorique » de

Toutankhamon est de retour avec son paravent à papyrus). Ces

deux dernières productions sont très proches, à

l’exception des costumes, plus classiques dans la production de

la Scala, et se veulent profondément

« italiennes », en opposition avec toutes les

transpositions que l’on a pu voir ces dernières

années. Le décor est fait en grande partie, comme

à Vérone, de barres métalliques

horizontales : ça brille, ça fait riche et kitch,

ça brouille aussi un peu la vue, surtout sur le petit

écran. Mais côté mal aux yeux, on aura mieux tout

à l’heure.

Violetta Urmana est

Aïda. Enfin, l’est-elle vraiment ? La voix somptueuse

de cette grande cantatrice, qui chante sur les plus grandes

scènes notamment tous les grands rôles verdiens,

n’est pas en cause : elle se joue de toutes les

difficultés, et triomphe là où ses rivales

trébuchent. Mais, outre un physique d’Azucena, elle nous

offre une interprétation monolithique, restant en permanence

dans le registre du tragique et de la douleur. Femme soumise aux

événements et aux personnes, elle semble n’avoir

aucun libre arbitre, elle subit, elle est le jouet

d’événements qui s’acharnent sur elle. A cent

lieux de l’Aïda de Nina Stemme à Zurich,

qui jouait une femme maîtresse de son destin, elle nous gratifie

d’une interprétation monolithique parfois émouvante

mais qui, sans être vraiment ennuyeuse, n’est quand

même guère excitante.

Ildiko Komlosi,

cantatrice hongroise, est une flamboyante Amnéris, à la

voix chaude et au jeu scénique assuré. Premier prix du

concours Pavarotti en 1986, elle a abordé Amnéris

à la fin des années 1980, mais a certainement plus

souvent chanté Le Château de Barbe Bleue, Ariane à Naxos, Le Chevalier à la Rose, Carmen et Werther,

que l’héroïne des bords du Nil. Ses dons

scéniques lui ont permis de triompher dans

l’Amnéris complexe de Bob Wilson, à Bruxelles

(captée sur DVD) puis à Covent Garden. Participer

à la Prima 2006 de la Scala et à son édition sur

DVD est une consécration méritée. Car si le jeu un

peu trop minaudant des deux premiers actes de l’opéra

s’accorde plutôt bien à sa caractérisation

vocale, elle atteint au 4e acte à une sobriété

exemplaire : une telle évolution psychologique du

personnage est suffisamment rare pour être soulignée.

Roberto Alagna

essaie de nouveau d’être Radamès. Que dire de plus

que lors de ses prestations à Orange ? Sinon qu’il ne

démérite pas vraiment à côté des

trois autres vedettes. Mais Radamès ne paraît pas fait

pour lui, ou lui n’est pas fait pour Radamès, ce qui

revient au même : comme toujours, il y a bien sûr des

moments sublimes vocalement, mais toutes ses capacités semblent

être tournées vers le chant, au point que le personnage

n’existe pas un seul instant (ah, ce bras et cette main gauches

omniprésents et répétitifs auxquels il demande de

tout exprimer, alors que le bras droit reste quasi paralysé,

sauf pour le lever avec l’autre). Le duo du Nil avec Aïda

est à cet égard un modèle du genre : on

dirait deux étrangers, la confrontation amoureuse n’a pas

lieu, de fait ils ne se regardent pour ainsi dire jamais. Tout cela

n’a rien à voir avec des problèmes de santé,

car ce n’est pas nouveau : la voix est souvent belle, mais

elle est technique, elle vient des cordes vocales, elle ne vient ni des

tripes, ni du cœur, ni du cerveau, encore moins de

l’âme. Cette absence totale

d’intériorité, cette sorte de vide intellectuel

sont accompagnés de problèmes que l’on

déplore : justesse parfois approximative, style

défaillant – ou plutôt absence de style –,

technique incertaine (quelques notes dangereusement ouvertes), ralentis

inacceptables… Et puis l’acteur est médiocre (je me

plante là et je chante), bref il manque à monsieur Alagna

un coach (un personnage, ça se construit, sinon c’est du

théâtre amateur), et un bon chef de chant qui lui redonne

confiance dans ce rôle et lui rappelle les ficelles belcantistes

qui lui sont attachées, susceptibles de faire vibrer les foules.

Ici, pas de clameurs de joie du public, au contraire même un

« hou » conservé par Decca au salut final,

et auquel la vedette répond avec décontraction. A

côté de tout cela, on note que le chanteur termine –

et fort bien – l’air de Radamès sur la phrase finale

grave, rarement donnée au point qu’elle a disparu de

plusieurs éditions actuelles de la partition.

Nous avons donc, globalement, trois grands chanteurs auxquels s’ajoute Carlo Guelfi

en Amonasro, vieux routier à travers le monde de ce type de

rôle verdien ; les autres protagonistes sont d’un

excellent niveau vocal, hormis – comme souvent – un

messager médiocre et une grande prêtresse qui chante faux.

Mais il ne se dégage de tout cela aucun véritable

enthousiasme. Le chef n’est lui non plus pas en cause, car sa

direction est tout à fait excellente, avec des tempi bien

pensés ; il nous gratifie même à la fin du 3e acte,

de finesses musicales avec notamment des silences intéressants

du point de vue dramatique.

Enfin, les danseurs méritent aussi, pour une fois, d’être cités, et ceci à des titres différents. Luciana Savignano,

danseuse étoile de la Scala depuis 1975, fait-elle ce

qu’on lui dit de faire ou fait-elle ce qu’elle a envie de

faire ? Toujours est-il qu’elle est en décalage

constant, sinon en contradiction avec l’action. Toujours le

fameux antinomisme opéra/danse… Mais peut-être,

émaciée, décharnée même,

représente-t-elle la mort qui plane ? Roberto Bolle,

danseur étoile de la Scala, est lui le playboy italien de

service tout auréolé de son action humanitaire dans le

cadre de l’UNICEF. Il intervient ici dans des ballets africains

tribaux plutôt ridicules ; mais peu importe ce qu’il

danse et pourquoi : espèce de Tarzan super musclé,

en string à coquille et huilé façon Folies

Bergères, il plaît visiblement autant aux dames

qu’aux messieurs, car pour une fois ce ballet indigent

n’est pas sifflé ! Quant à

l’Américaine Myrna Kamara,

elle s’est fait une curieuse spécialité de ce

ballet qu’elle danse chaque année aux Arènes de

Vérone depuis 1994, sans visiblement trop comprendre ce qui se

passe…

Alors, avec tous ces ingrédients qui sont loin

d’être de mauvaise qualité, pourquoi la mayonnaise

ne prend-elle pas ? Il y a à mon sens trois raisons. Tout

d’abord, le classicisme des décors est « limite

ringard », et l’on n’est plus habitué

à une imagerie antiquisante saint-sulpicienne, guimauve et sucre

d’orge, qui passait peut-être encore à Vérone

avec la distance, peut-être aussi sur place à la Scala,

mais pas sur le petit écran. Ensuite, la mise en scène

est d’une autre époque ; ça commence mal

dès le début, avec le duo Ramfis-Radamès qui se

déroule au milieu de figurants coiffés du

némès, la coiffe pharaonique, et qui ont l’air de

se demander ce qu’ils font là, à côté

de gardes bleus (hommage à Klein ?) ; et, pour un ou deux

moments d’exception (le ballet des esclaves nubiens dans les

appartements d’Amnéris dansé par des enfants,

drôle et enlevé, excellent retour à la tradition,

et la scène de la trahison de Radamès), le reste, trop

statique, paraît sans intérêt. Enfin et surtout, la

qualité de la captation est d’une médiocrité

affligeante. Ça commence mal dès le prélude,

joué sur des reflets d’eau et effets de flou brouillant

les images et rendant la distribution à la limite du lisible

(mal aux yeux garanti). Les effets d’eau miroitante (le

Nil ?), de flous « artistiques » (???), de

fondus enchaînés et d’images

« flash » se poursuivent tout au long de

l’opéra, aux passages d’une scène à

l’autre, et sont vraiment insupportables (mal à la

tête garantie), avec en plus, pour faire bonne mesure, des

cadrages approximatifs : on peut quand même faire actuel

sans faire n’importe quoi ! Mais, grâce aux dieux

égyptiens, les choses s’arrangent dans le second DVD, car

les 3e et 4e actes sont si peu éclairés qu’on

n’y voit quasiment rien : c’est d’un

reposant !

Le livret qui accompagne les deux DVD (deux actes par DVD), est

totalement creux (le nom de Mariette n’est même pas

cité, alors qu’il apparaît maintenant

systématiquement à travers le monde comme auteur de

l’argument). Y est reproduit une espèce de compte rendu de

la soirée dont on appréciera l’originalité

(« On ne peut pas s’approcher à cause des

cordons de policiers »), avec une connotation totalement

laudative (« La Scala y a consacré un budget qui

suffirait à bien d’autres théâtres pour une

saison entière », et « C’est le

genre d’événement qui ne pouvait se produire

qu’à la Scala »), dans une traduction

très approximative, allant du charabia (« Les grands

tableaux étaient impeccablement organisés, et les

échanges intimes exécutés dans le style italien

à larges touches ») aux faux sens (« Le

spectacle de Zeffirelli n’était guère que le reflet

de l’argent assis dans les loges », et

« Même les ballets semblaient bien en

place »). C’est peut-être le livret le plus nul

qu’il m’ait été donné de lire !

Et en plus il est en trois langues d’une égale

qualité !

Enfin, aujourd’hui, on n’est plus guère

habitué aux DVD sans des documents complémentaires. Ici,

pas le moindre bonus, rien… Et pourtant, un chouette bonus que

l’on a tous vu sur Internet et à la

télévision était tout trouvé, je vous le

laisse deviner…

Donc, en résumé, un DVD non indispensable, sauf bien sûr pour les aficionados de telle ou telle vedette tête d’affiche.

Jean-Marcel HUMBERT

Commander ce DVD sur www.amazon.fr

|

|

|