N’allons pas trop vite pour conclure que la parution simultanée de deux nouveaux enregistrements (ce studio et un live chez Pan Classics), trente ans après la dernière et morne intégrale d’Alessandro (Schwann Studio Classique), procède d’une réhabilitation: le neuvième opéra du Saxon n’est pas un chef-d’œuvre négligé et incompris. Il supporte d’ailleurs mal la comparaison avec Giulio Cesare, Tamerlano et Rodelinda grâce auxquels Händel vient de finir de mettre le public londonien à ses pieds. Le Saxon entre en possession d’une copie de l’autographe de La Superbia d’Alessandro de Steffani, mais il ne la prend pas pour modèle, loin s’en faut. Il laisse Rolli charcuter sans vergogne le livret d’Ortenso Mauro et sacrifier sa cohérence dramatique sur l’autel du bel canto : la troupe de la Royal Academy, qui peut déjà s’enorgueillir de compter en ses rangs Senesino et Francesca Cuzzoni, s’apprête à accueillir Faustina Bordoni (la future Madame Hasse), le compositeur devine le potentiel de cette confrontation et ne songe qu’à développer les rôles des deux cantatrices au mépris du théâtre ou de tout autre considération. L’antagonisme de celles que le public surnommera bientôt « les rival Queens » éclatera moins d’un an plus tard lors d’une représentation de l’Astaniatte de Bononcini marquée par une émeute entre leurs partisans, des témoins jurant avoir également vu les divas se crêper le chignon. Autres temps, autres mœurs ! Händel s’efforce en tout cas de préserver l’équilibre entre les parties de Rossane (Bordoni) et Lisaura (Cuzzoni). Si la première comporte deux pages supplémentaires, la seconde témoigne d’une plus grande recherche expressive et privilégie d’ailleurs les tonalités mineures où n’évoluent jamais les autres rôles.

Il y a longtemps que nous n’avions plus entendu une ouverture aussi nerveuse, menée à un train d’enfer et presque sauvage dans ses coups d’archet à la manière d’Il Giardino Armonico. Le reste est à l’avenant: George Petrou, un des haendéliens les plus excitants du moment,appuie volontiers sur l’accélérateur, accentue et surligne les contrastes ; en même temps, tout l’y invite dans cette partition dont, fait remarquable, seuls trois numéros sont notés dans un tempo plus lent qu’andante. «Son aspect tapageur, relève Jonathan Keates, est la vulgarité du génie. Nous sommes en présence d’une de ces œuvres qui nous mettent en garde contre la valeur du bon goût en matière de critique d’art. On aura résumé, en un sens, toute la nature de la pièce lorsqu’on aura dit qu’à la première, le bruit de la bataille s’entendit depuis le Haymarket jusqu’à Charring Cross. » L’orchestre de l’Armonia Atenea s’en donne à cœur joie dans cette scène de bataille, la plus élaborée jamais écrite par le compositeur et qui a le mérite de nous rappeler d’emblée qu’Alexandre le Grand, dressé sur une machine d’assaut pour escalader la muraille d’Oxydraque, fut un redoutable guerrier et non le bourreau des cœurs dont l’opéra dénonce ensuite par le menu les volte-face et la frivolité. On l’aura compris, la tiédeur serait fatale à cet ouvrage alors que le traitement de choc de Petrou se révèle, bien au contraire, salutaire. Le chef sait aussi relâcher la pression et peindre à traits larges, vigoureux mais sensibles, le paysage solitaire sur lequel s’ouvre le deuxième acte, le plus abouti des trois, doté de l’un des meilleurs sommeils nés de la plume de Händel et d’un épisode à l’ironie savoureuse où les princesses scythe et persane découvrent la duplicité d’Alexandre puis le tournent en dérision, chacune reprenant la sérénade qu’il chantait à sa rivale.

Karina Gauvin (Lisaura), également à l’affiche d’un nouveau récital réunissant Händel et Vinci (« Prima donna » chez Atma), paraît littéralement galvanisée et abandonne le narcissisme placide où elle se complaisait volontiers avec Alan Curtis. Certes, la sobriété reste de mise dans les Da Capo, mais les traits fusent avec une précision et un éclat incomparable (« No, più soffrir non voglio ») ; de surcroît, on ne se lasse pas de l’entendre galber les longues lignes et ciseler les accents de sa splendide sicilienne en fa mineur « Che tirannia d’amor ». L’un ou l’autre note étranglée ou avalée, un manque de soutien dans certaines fins de phrase trahissent la verdeur autant que la hardiesse juvénile de Julia Lezhneva dont la précocité des dons ne laisse pas d’étonner. La substance pourra sembler un peu mince auprès du soprano charnu et coruscant de son aînée, mais le moindre récitatif s’anime d’une présence incroyable, les triolets et sextolets crépitent d’un feu inextinguible (« Alla sua gabbia d’oro ») et les cadences livrent juste ce qu’il faut de surenchère pour une conclusion jubilatoire (« Brilla nell’alma »).

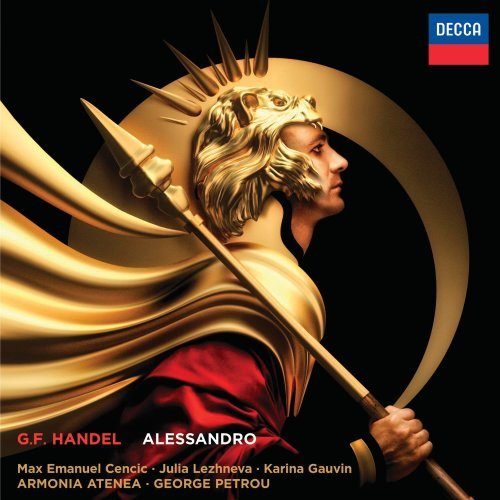

Septembre 2011 sera à marquer d’une pierre blanche dans les annales de la discographie lyrique. Max Emanuel Cencic, qui est à l’origine des deux projets, gravait à Athènes cet Alessandro avant de prendre, quelques jours plus tard, la direction de Cologne pour enregistrer en première mondiale l’Artaserse de Vinci. Händel sait mieux que personne que le prime uomo doit tenir la dragée haute à ces prétendantes et, en l’occurrence, permettre à son castrat vedette de faire étalage de ses moyens. L’écriture brillante et sportive d’Alessandro ne sollicite guère la finesse de Senesino (à l’exception du charmeur et dépouillé « Il cor mio ») et représente une vraie gageure pour la plupart des falsettistes. De fait, elle exige beaucoup plus que du cran et de l’agilité : des attaques incisives, de la robustesse dans la vocalise, des graves solides et nourris pour ne pas seulement suggérer, mais donner à entendre la démesure du personnage, ridicule et pourtant impressionnant dans ses rodomontades. La prestation de Cencic est simplement renversante.

Nul ne vient dépareiller le plateau et si l’intrigue secondaire (la félonie des capitaines grecs) ainsi que ses protagonistes demeurent à l’état d’esquisse, Xavier Sabata (Tassile)et Juan Sancho (Leonato), jeunes boutons du Jardin des Voix aujourd’hui épanouis, nous changent des seconds couteaux généralement distribués dans ces emplois. Le « Vibra cortese amor » du premier ménage une ample et magnifique respiration que nos oreilles étourdies par tant d’agitation accueillent comme une bénédiction. In-Sung Sim campait déjà avec une belle autorité Gustavo dans le Faramondo de Händel emmené par Diego Fasolis (Virgin Classic). Quelle allure, quelle plénitude dans l’arioso liminaire du troisième acte ! A l’instar du baryton basse coréen, l’alto russe Vasily Khoroshev (Cleone) qui, sauf erreur, fait ses débuts au disque, possède un instrument bien timbré, dense et plutôt sombre qui réussit à piquer notre curiosité malgré la brièveté de ses interventions. Une telle équipe présente un avantage considérable, qui fait là aussi toute la différence avec la concurrence : quand Händel se trouve à court d’idées, quand la mécanique virtuose se grippe, il nous est toujours loisible d’admirer l’étoffe opulente de Karina Gauvin ou les aigus conquérants de Max Emanuel Cencic (« Prove sono »). Cet enregistrement pose une référence, comme hier le Faramondo de Fasolis ou avant-hier l’Ariodante de Minkowski et disqualifie le marivaudage précieux de Kuijken (Deutsche Harmonia Mundi).