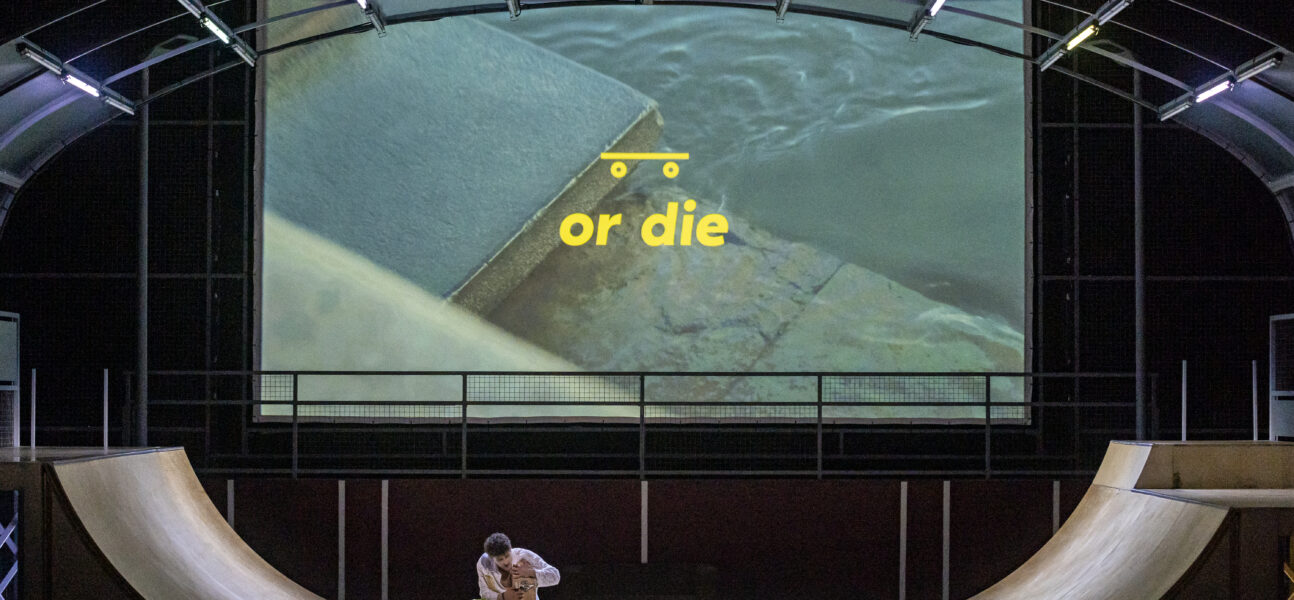

Et si la galanterie, les quiproquo amoureux, la carte du tendre que le 18e siècle parcourait précieusement n’étaient finalement que des gamineries ? Des jeux d’adolescents immatures, des luttes sans grande conséquence et qui ne trouvent dans l’objet de leur désir qu’une cristallisation aussi temporaire que puissante, ce qui n’en interdit donc pas la profonde sincérité et les maux associés ? Le parti pris de Clarac et Deloeuil est assez malin et permet de justifier les atermoiements d’une œuvre qui doit surtout son élan dramatique à la vivacité de sa musique et à l’enchaînement rapide des ses brefs airs, hommage tardif de Handel à l’opéra vénitien. Point d’Hellespont ce soir, mais une piste de skatepark incurvée sur laquelle tous les personnages évolueront au gré d’une direction d’acteur extrêmement précise et calée avec minutie sur la musique. Serse est le chef capricieux de cette bande, empli de masculinité toxique et c’est à son skate qu’il adresse « Ombra mai fu », respectant parfaitement le caractère ironique de cet air (un empereur qui déclare son amour à un platane, et dont on se moque d’ailleurs immédiatement après). Arsamene enchaîne les figures de break dance, Atalanta les selfies, Romilda quitte la scène sur son fixie, Amastre ourdit sa vengeance en sabotant les roulettes du skate de son amant infidèle, et les surtitres sont adaptés (où « uccidere » devient « tabasser »). Hélas comme souvent, le texte finit par se venger : on ne comprend pas la soumission du boomer Ariodate à ce petit caïd, on doute que le mariage (autour duquel tourne tout le dernier acte) soit un tel sujet de préoccupation pour cette assemblée, et surtout, la soumission d’Arsamene à Serse, simple frère et non plus sujet, devient inexplicable. Sans compter que certains éléments parasitent le drame : les drapeaux grec et turc à cour et à jardin sont certes un clin d’œil au lieu de l’action, mais ils poussent à croire que deux nations s’affrontent, or il n’y a que des perses sur scène ; les vidéos documentaires tournées au skatepark de Rouen proposent un écho un peu longuet à ce que l’on comprends déjà de la scène et enfin, dommage que le bruit de roulettes parasite plusieurs ritournelles au premier acte (beaucoup de Rouennais mélomanes vivent manifestement mal la présence de skaters sur le parvis de leur opéra, ce spectacle permettra-t-il d’apaiser la cohabitation ?). Au final, cette proposition intéressante tourne trop rapidement à vide et ne fait qu’effleurer le caractère férocement comique de l’œuvre.

© Marion Kerno

Dans la fosse l’orchestre de l’Opera de Rouen Normandie s’applique beaucoup, sous la baguette encourageante de David Bates, mais respire mal cette musique. Aucun accident certes, mais les airs ne sont pas assez enlevés, le clavecin est presque inaudible, cela manque de nerf et n’offre qu’un faible écho à la voltige visuelle des skaters et autres trottriders.

Du coté des chanteurs, les bonheurs aussi sont divers. Tous jouent très bien le jeu de la mise en scène, à commencer par le Serse de Jake Arditi et ses faux airs de Vincent Cassel, mais si ses récitatifs sont exemplaires, il est hélas vite dépassé par la partition très hystérique que Haendel a réservée au très arrogant Caffarelli. « Se bramate » et « Crude furie » surexposent un aigu peu élégant et un ambitus réduit, tandis qu’ « Ombra mai fu » et « Il core spera e teme » souffrent de l’acidité du timbre et d’une imagination belcantiste un peu pauvre. La comparaison avec Jakub Józef Orliński est sans appel : le Polonais s’est plus prudemment cantonné au très geignard Arsamene et il le fait très bien. Il marque le personnage d’une aura vocale rare, d’un jeu intense, de vocalises certes bien moins exigeantes que celles de son frère mais conduites sans détimbrer, et d’un sex appeal tout aussi flamboyant. No one cares unless you’re pretty or dying. Du coté des voix graves, Luigi de Donato et Riccardo Novaro réussissent un sans faute dans leur rôle comique et Cecilia Molinari est une Amastre plus mezzo qu’alto mais qui le fait oublier par un jeu très vivant. Quant aux deux sœurs, nous les aurions volontiers interverties : pourquoi avoir confié Romilda à Mari Eriksmoen, dont le medium fluet peine à traduire la profondeur du désarroi du personnage ? Elle semble par ailleurs peu en voix et force certains aigus à la cadence. Sophie Junker y aurait été plus à sa place (d’autant que c’est un rôle créé par la Francesina, à laquelle elle vient de consacrer un superbe récital) qu’en Atalanta qu’elle incarne néanmoins avec une verve et un rayonnement digne d’une Sandrine Piau. Dommage qu’elle ne s’autorise pas de variations plus éclatantes aux da capi de ses airs légers.