Pourquoi diable 1997 fut-il, au disque du moins, une année Mondonville ? Certes, en 1992, Marc Minkowski avait révélé Titon et l’Aurore, chef-d’œuvre du compositeur narbonnais dans le genre lyrique, mais cinq ans après, Christophe Rousset proposait à son tour l’opéra-ballet Les Fêtes de Paphos. Et cette même année 1997 vit aussi la parution de deux disques consacrés aux grands motets de Mondonville : l’un chez Erato, où William Christie et les Arts Florissants proposaient trois motets (Dominus Regnavit, In Exitu Israël et De Profundis), l’autre chez Auvidis Astrée, avec Christophe Coin à la tête de l’Ensemble baroque de Limoges (Coeli Enarrant, Venite Exultemus et Jubilate Deo). Pourquoi 1997 ? Pas vraiment d’anniversaire en vue, puisque Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville était né en 1711 (le 25 décembre) et décédé en 1772 – mais depuis quand fête-t-on les 225 ans de la mort d’un compositeur ?

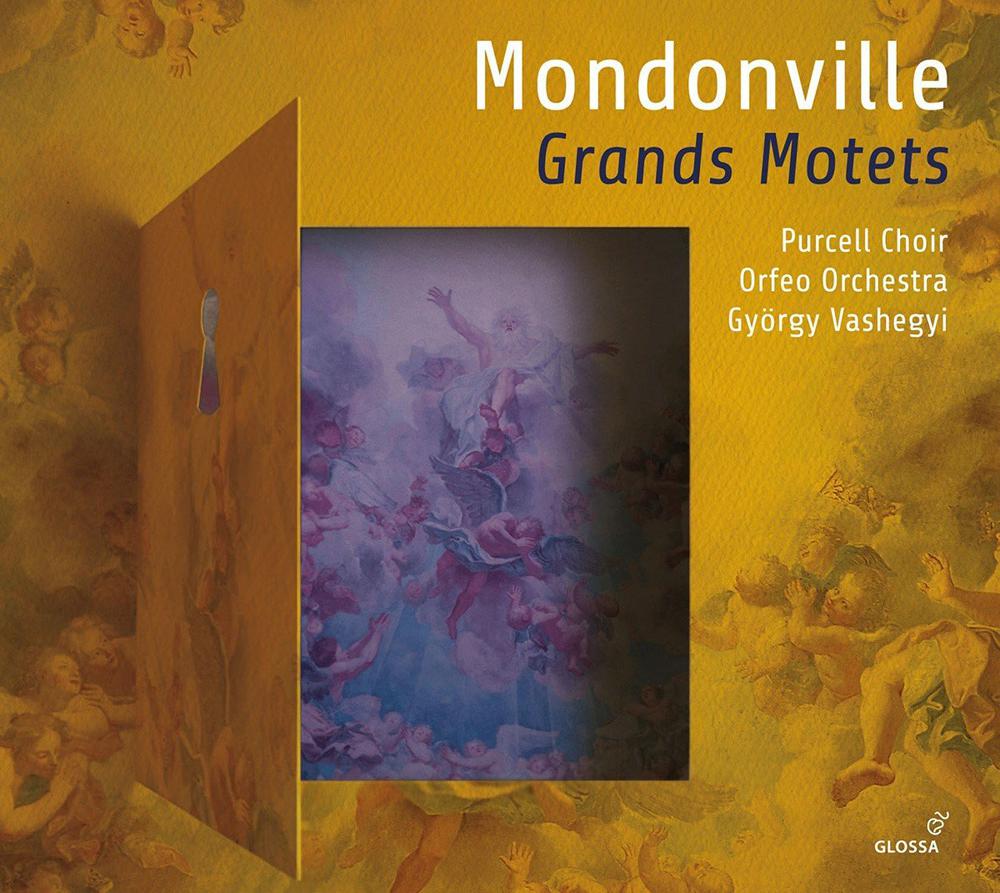

Peu importe, au fond, mais il est regrettable que l’exploration de la musique vocale de Mondonville n’ait plus guère progressé pendant les deux décennies suivantes. Heureusement, tout cela va changer, puisqu’on nous annonce pour bientôt la parution discographique de sa pastorale héroïque Isbé, et que le Centre de musique baroque de Versailles, après avoir soutenu le disque de Christophe Coin en 1997, vient de parrainer un nouvel album de grands motets, où ne figure qu’un seul doublon avec les deux premiers. On dispose ainsi désormais d’un enregistrement de tous les grands motets de Mondonville dont la partition a survécu, soit neuf sur dix-huit grands composés entre 1734 et 1758.

Premier constat : ces motets restés jusqu’ici inédits au disque sont tous sauf des fonds de tiroir, ils frappent souvent par une beauté presque austère, et l’on y trouve des pages superbes, tant pour les solistes que pour les chœurs. Deux exemples parmi d’autres, tirés du Nisi Dominus : l’air pour haute-contre, « Cum dederit dilectis » avec notamment sa longue note tenue sur la voyelle initiale du mot « somnum », et aussitôt après, le chœur « Sicut sagittae », avec ses figuralismes imitant les flèches qui montent et descendent, sans oublier un final plein d’emportement.

Au jeu de la comparaison, possible pour le De profundis on remarque surtout que William Christie étire à l’extrême les mouvements lents ; en dehors de Paul Agnew, ses solistes ne sont pas des voix exceptionnelles. György Vashegyi dirige avec plus d’allant et confère une urgence presque dramatique à ces œuvres destinées autant à la Chapelle Royale qu’au Concert Spirituel. Grâce à plusieurs intégrales, notamment Les Fêtes de Polymnie, de Rameau, on connaît désormais bien les grandes qualités de son Orfeo Orchestra et de son Purcell Choir. L’avantage du latin d’église est qu’une fois maîtrisées les règles de prononciation en vigueur au XVIIIe siècle, il n’y a ici aucune des difficultés liées aux voyelles françaises, et la question de la langue est réglée.

Quant aux solistes, ils ont été triés sur le volet. Le plus enthousiasmant est sans doute Mathias Vidal, entièrement chez lui dans ce répertoire, qui donne une fois de plus une leçon magistrale d’interprétation, chacune de ses interventions étant une perle de la plus belle eau. A ses côtés, dans le même registre de haute-contre, Jeffrey Thompson fait preuve d’une sobriété exemplaire, expressif comme il le faut, sans la sur-articulation qui gâte parfois ses interprétations, mais avec une élégance toute mozartienne. Après son passage par le Jardin des Voix de William Christie, on retrouve avec plaisir Daniela Skorska, notamment dans le très beau « Quia beneplacitum » du Cantate Domino. Avec un timbre plus sombre, mais une virtuosité jamais prise en défaut, Chantal Santon-Jeffery s’impose avec une autorité naturelle. Seule voix grave, Alain Buet sait, malgré un vibrato davantage présent que chez ses collègues, donner le sentiment qu’il vit de l’intérieur le texte qu’il déclame.