En matière d’opéra français, les années 1960 semblent bien avoir privé le mélomane de ce qui pourrait (devrait ?) être ses repères : pour une écrasante majorité des œuvres du répertoire, nous n’avons de références discographiques que gravées par des artistes maîtrisant notre langue de manière approximative, et s’exprimant dans un style sans rapport avec celui qui existait jadis dans notre pays. Cette internationalisation du chant fut provoquée par les grands labels, qui imposèrent leurs stars dans la distribution des intégrales. Bercés par des accents parfois à couper au couteau, formés par l’intrusion d’écoles tout autres, nous en sommes arrivés à cette situation paradoxale : un opéra français chanté par des artistes français nous paraît incroyablement exotique.

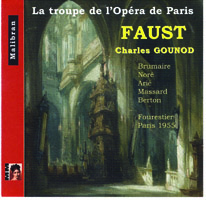

C’est un peu le cas du Faust aujourd’hui proposé par le label Malibran. A force d’entendre les rôles français interprétés par Nicolai Gedda, par Victoria de Los Angeles, par Placido Domingo ou par Renée Fleming, le style, le timbre, la diction des chanteurs hexagonaux a quelque chose de fort dépaysant. Ecouter ce Faust, c’est être transporté vers un passé pas si lointain, où l’on pouvait encore confier (presque) tous les grands rôles français à des artistes francophones. Et forcément, c’est autre chose…

Bien sûr, il faut composer avec les éléments propres à une soirée de routine à Garnier dix ans après la Deuxième Guerre mondiale, notamment les coupures traditionnelles : pas de tableau de la chambre à l’acte IV, mais quand même, forcément, le ballet entier, et quelques mesures de la mort de Valentin qu’on n’entend pas dans toutes les versions de studio (« Oses-tu bien encore, oses-tu, misérable… »). Même pour la représentation du 1er janvier 1955, le chœur traîne, avec des conséquences assez terribles pour la kermesse du deuxième acte. On a parfois l’impression que l’orchestre doit ralentir pour éviter les décalages trop graves, alors même que Louis Fourestier communique à sa direction une belle urgence, qui fait avancer l’œuvre implacablement jusqu’à son dénouement.

Dans ce live, certains chanteurs sont moins méconnus que d’autres. Liliane Berton est le même Siebel plein de fraîcheur que dans la version Cluytens 1959 (en 1953, c’était Martha Angelici). Robert Massard est encore connu des jeunes générations grâce à son Escamillo avec Callas : à cent lieues du hiératisme sublime d’Ernest Blanc, il parvient à rendre sympathique ce Valentin qui ne peut que trop aisément devenir l’incarnation du militaire bien-pensant. Ceux qui connaissent le Faust de Beecham (1947) retrouveront dans le rôle-titre un Georges Noré autrement plus inspiré par le direct : c’est sans doute un Faust plus athlète que poète, plus fougueux que rêveur, mais comment résister à l’extraordinaire contre-ut de sa cavatine, suivi d’un la bémol tenu presque aussi longtemps ? Avec Jacqueline Brumaire, c’est aussi toute une époque du chant français que l’on entend : timbre plus dramatique et certes moins juvénile que celui de Geori Boué, partenaire de Noré en 1947, mais noblesse du phrasé, même si tout cela pourra sonner bien désuet aux oreilles habituées à un tout autre style. Le point noir, c’est le seul non-francophone de la bande, le Bulgare Raphaël Arié, Méphisto assez grisâtre, personnage absent, que seules ses fautes de prononciation rapprochent de son compatriote Christoff qui avait, lui, toute la démesure du diable.

Autrement dit, ce Faust-là ne prétend pas rivaliser avec les plus grandes réussites du studio, mais il nous renvoie un reflet fidèle de ce que fut l’Opéra de Paris. Et comme en ce temps-là, la caméra explorait le temps grâce à l’ORTF, le tourne-disque – comme on ne dit plus – nous montre comme on ne chante plus…