En 2000, en montant Croesus à Berlin, puis en l’enregistrant pour Harmonia Mundi, René Jacobs faisait découvrir aux mélomanes le nom de Reinhard Keiser (1674-1739), l’un des pères de l’opéra allemand. Contrairement à Jean-Sébastien Bach dont il est le contemporain, Keiser s’est illustré, lui, dans le genre lyrique, composant une centaine d’opéras entre 1693 et 1728, mais non sans pratiquer l’oratorio, dont une Brockes Passion – comme Bach – et une Passion selon saint Marc. Sur des livrets inspirés de l’antiquité mythique ou historique (mais aussi de l’histoire contemporaine, comme son Masaniello furioso de 1706, ancêtre de La Muette de Portici), Keiser fut un temps le rival direct de Haendel, dont il est souvent très proche sur le plan musical, le génie en moins.

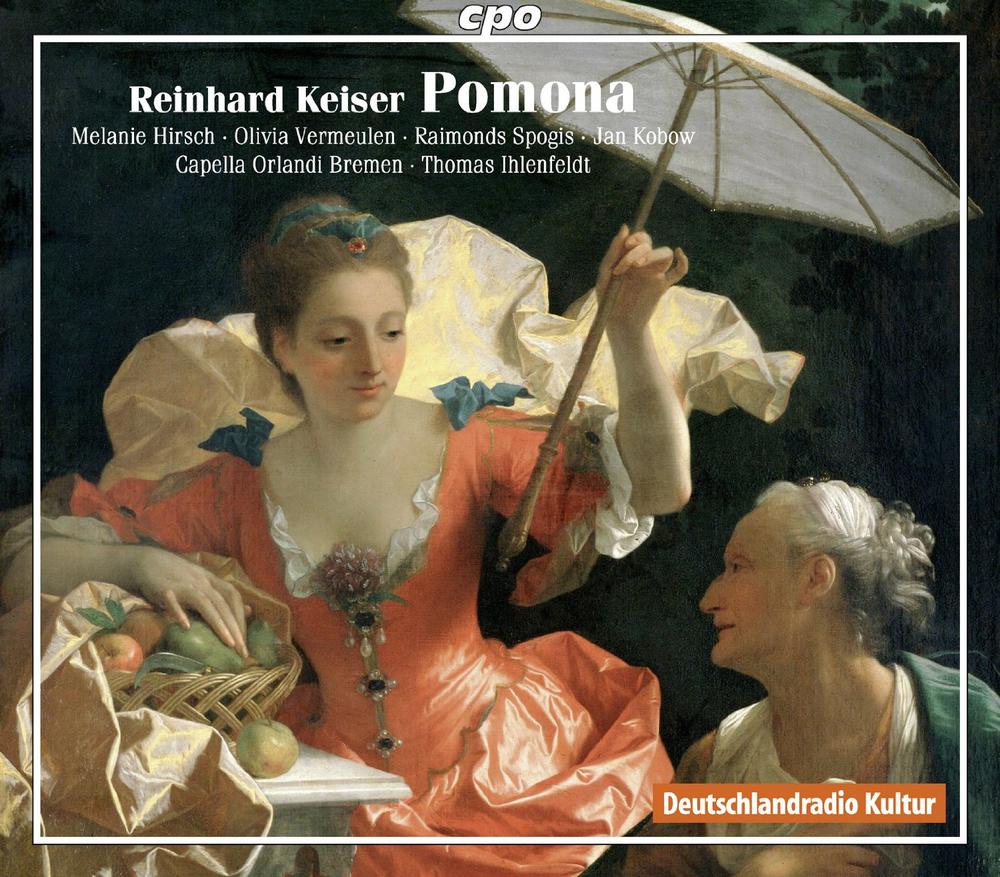

Ressusciter sa Victoire de la fructueuse Pomone, c’est nous donner à entendre un Keiser courtisan, composant une œuvre pour célébrer l’anniversaire du roi Frédéric IV de Danemark en 1702. Le livret de ce divertissement de circonstance ne pèse pas lourd : il retrace la lutte de quatre divinités qui briguent l’honneur de voir la saison à laquelle ils sont associés déclarée la plus belle de l’année. Flore pour le printemps, Cérès pour l’été, Bacchus pour l’automne et Vulcain pour l’hiver rivalisent et se croient sûrs de gagner, mais c’est finalement une outsider qui gagne le prix, puisque Pomone, déesse des fruits, l’emporte sur tous ses concurrents. A la fin, Jupiter prononce un interminable discours, en récitatif à peine interrompu de quelques acclamations chantées par les autres divinités, pour faire l’éloge le plus flagorneur possible du souverain dédicataire de l’œuvre.

A l’impossible nul n’est tenu, et s’il parvint à glisser sur ce canevas quelques airs tout à fait réussis, Keiser n’y trouva pas l’occasion de développer ses talents pour le ton noble ou pathétique. Dieux et déesses chantent leurs amourettes plus ou moins heureuses, et ce n’est pas le marivaudage des uns ou des autres qui parviendra à retenir vraiment l’attention. Sur ce plan, on est loin de la cohérence dramatique de Croesus. A l’orchestre, on est également très loin des fastes instrumentaux que proposait René Jacobs : l’ensemble dirigé par le joueur de chitarrone Thomas Ihlenfeldt, la Capella Orlandi Bremen, sonne souvent un peu maigrelet. Vocalement, il ne faut pas non plus s’attendre à quoi que ce soit de somptueux. Thomas Ihlenfeldt a réuni quelques-uns des artistes avec lesquels il avait déjà consacré plusieurs disques à Keiser. Le timbre le plus intéressant qu’on entend dans cet enregistrement est sans doute celui de la mezzo Olivia Vermeulen. Autour d’elle, les voix sonnent très claires, très jeunes, voire un peu vertes. Les sopranos sont charmantes mais très interchangeables, et les ténors sont clairs et frêles. Le Bacchus s’efforce d’être truculent, et le Vulcain est un peu court de graves. Redécouvrir Keiser, oui, bien sûr, mais peut-être serait-il préférable d’avoir pour cela les moyens de le restituer avec autant de splendeur que ses meilleures œuvres le méritent.