Montée pour la première fois au Metropolitan et objet d’une retransmission dans les cinémas du monde entier, la Maria Stuarda new-yorkaise est à présent disponible en DVD, avec les caractéristiques habituelles de ces captations. Les caméras sont nombreuses, alors que le montage nerveux alterne gros plans et vues d’ensemble, le tout en HD ; les mouvements de caméra frappent par une abondance de contre-plongées qui accentuent efficacement le drame. En guise de bonus, Deborah Voigt, maîtresse de cérémonie hyper professionnelle, nous promène quinze minutes en backstage et recueille les impressions des uns et des autres à la pause, le tout sans sous-titres, comme d’habitude.

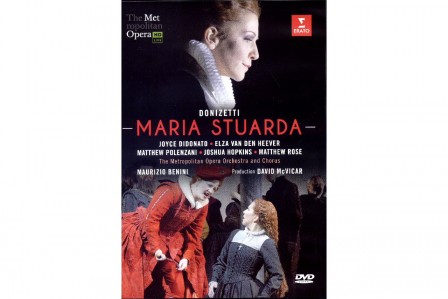

Très critiquée dans ces mêmes colonnes par Jean Michel Pennetier, déçu par la distribution féminine qu’il aurait sans doute souhaitée inversée, cette production passe cependant bien en DVD sans devenir la référence absolue ou recommandée, mais avec tout de même de beaux atouts dont notamment la mise en scène de David McVicar, régulièrement invité au Met et dont la nationalité s’imposait tout naturellement ici. Son approche de l’œuvre est particulièrement sobre : décors minimalistes contrastant avec des costumes somptueux – cela nous change des minables robes en tissus dignes de Toto soldes vues dans les productions du Met des dernières décennies, se référer aux DVD disponibles – et surtout jeu économe mais intense des protagonistes, véritablement comédiens, comme toujours chez McVicar. Le metteur en scène écossais s’est évertué à mettre en valeur « la narration par la musique pure – tant de choses étant exprimées à travers la ligne vocale des protagonistes ». De fait, son approche convainc et la mise en relief de l’affrontement des deux reines est glaçante et magistrale, en véritable douche écossaise, froide comme la mort et chaude comme un crêpage de chignon qui se respecte. Dans la deuxième partie située historiquement une dizaine d’années plus tard, ce qui a été ostensiblement mis en exergue, Maria Stuarda est prise d’un tremblement parkinsonien sans doute peu évident à gérer en chantant en même temps, mais qui transpire la rage contenue doublée d’impuissance horrifiée. Quant à Elisabetta, son apparence de poupée momifiée grotesque et grand-guignolesque correspond presque à la lettre à la fameuse invective du « bastarda » qui percute comme un couperet renforcé par le « meretrice indegna et oscena » (courtisane indigne et obscène) proféré par la Stuart.

Vocalement, le combat des divas est plutôt équilibré, avec un petit avantage pour Elza van den Heever, royale et inaccessible en Elisabetta. Beaucoup de beauté dans la ligne vocale, une grande facilité apparente et une puissance dramatique palpable sont à l’unisson avec une performance d’actrice exceptionnelle. Son professionnalisme et son adéquation au rôle ne sont pas que vocaux : la diva s’est fait raser le crâne pour l’occasion, ce qui lui a certes permis de faciliter la pose des perruques mais représente tout de même un réel sacrifice qui met en valeur le front exceptionnellement haut de la figure historique à laquelle elle se superpose remarquablement. Face à elle, Joyce Didonato campe une Maria Stuarda superbe et gonflée d’orgueil. « Recréer un personnage aussi authentique, noble et passionnément fier à travers la voix seule est à ce jour l’une des plus grandes expériences de ma carrière », affirme-t-elle. Si la mezzo interprète forcément le rôle très différemment d’une soprano, qu’importe, tant que l’ensemble emporte l’adhésion. Les variations sont certes séduisantes, mais la diva déçoit là où il ne le fallait surtout pas, à savoir au moment de la note tenue de la prière. Là où une Montserrat Caballé semblait ne jamais plus devoir reprendre son souffle, Edita Gruberova était lâchée en plein feu d’artifice ou Beverly Sills s’ébattait directement avec les anges, Joyce DiDonato au contraire ne sublime rien et reste étonnamment banale. Contreperformance d’un jour ? Sans doute. Pour avoir déjà entendu ailleurs se déployer les amples moyens de la grande artiste et à lire les impressions de Thierry Bonal pour la version de concert de Maria Stuarda récemment proposée à Berlin, on ne peut qu’attendre de réentendre la chanteuse dans un rôle avec lequel elle se sent en adéquation et dans lequel elle ne peut que se bonifier.

Difficile pour les autres rôles de se faire une place au soleil sur pareil échiquier devenu pur jeu de dames. Il n’en reste pas moins que Matthew Rose est parfait en Talbot. Noble beauté du timbre, délicatesse et consolation se dégagent d’une interprétation qu’on salue bien bas. Matthew Polenzani fait assez pâle figure, comparé à ceux qui précèdent, mais sa vaillance emporte l’empathie, malgré un timbre trop peu séduisant. Joshua Hopkins et Maria Zifchak font essentiellement de la figuration, mais sont parfaits l’un et l’autre. Dans la fosse, Maurizio Benini assure une direction efficace et transparente, dans le bon sens du terme, permettant aux voix de s’épanouir au mieux. Au final, cette production laisse une vague sensation de frustration face aux attentes déçues mêlée de vive satisfaction devant de véritables moments de grâce. Une douche écossaise, en quelque sorte…