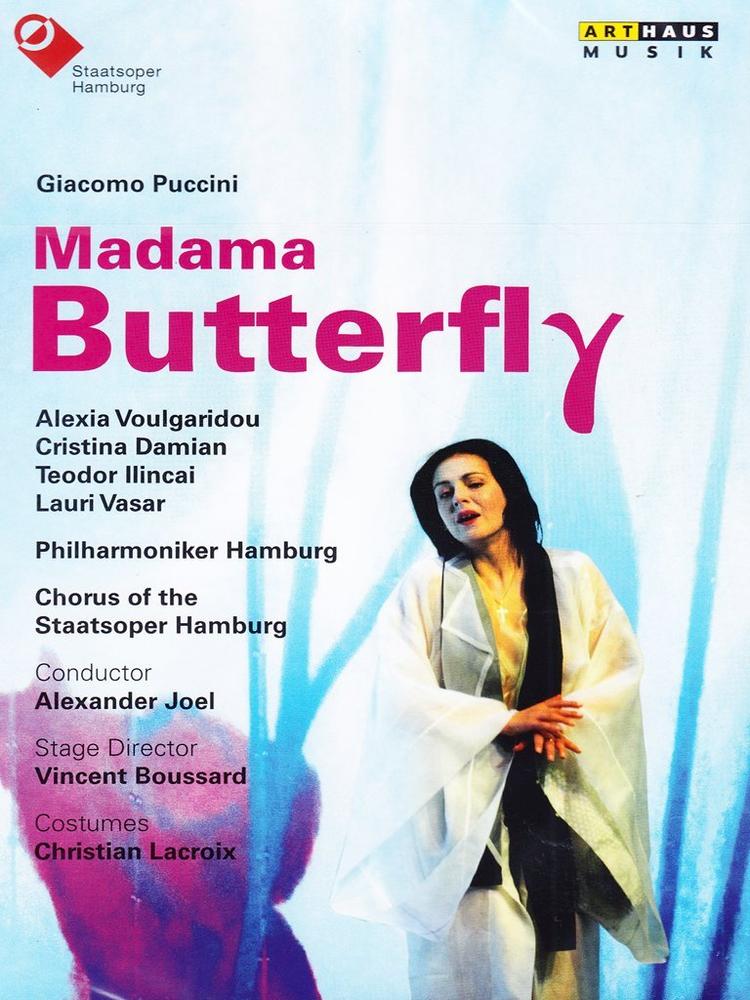

Difficile d’éviter la japonaiserie kitschouille avec Madama Butterfly. Certains y sont parvenus, mais au prix d’une certaine froideur (on pense à Bob Wilson, qui suscite l’adhésion totale ou le rejet complet). L’Opéra de Hambourg a peut-être fait le bon choix avec Vincent Boussard, qui parvient à proposer une production moderne, mais sans éteindre l’émotion indispensable dans ce répertoire. Visuellement, on échappe à la maison traditionnelle japonaise et aux arbres en fleurs : tout se déroule dans un cube blanc traversé par un escalier métallique en colimaçon, et dont les parois s’entrouvrent sur un arrière-plan tout aussi irréaliste, orné d’immenses pavots qu’on croirait sortis d’une publicité Kenzo. Au lever de rideau, le sol est jonché de pétales de roses, comme dans l’Héliogabale d’Alma-Tadema, sans doute qu’exprime Butterfly d’être inondée de fleurs pour y étouffer son front brûlant. On retrouvera ces pétales au cours de la soirée, semés par Yamadori (accompagné de ses gardes du corps), et bien sûr lors du duo des fleurs. Christian Lacroix s’est littéralement lâché pour les costumes des invités de la noce, en revisitant les coiffes et kimonos traditionnels avec un luxe de couleurs et de formes pleines d’invention, qui flattent l’œil pendant tout le premier acte. L’américanisation de Butterfly et de la maisonnée après l’entracte passe d’ailleurs par son emblème vestimentaire le plus évident dans notre civilisation : l’héroïne et sa servante portent désormais le blue jean. Cio-Cio San est perchée sur un fauteuil Chesterfield, et l’on discerne à l’arrière une douche où elle se rafraîchira entre les deux derniers actes. Evidemment, face à elle, Kate Pinkerton a la blondeur platine d’une Marylin Monroe.

Pinkerton passe tout le premier acte à boire du whisky, parfois au goulot, à un rythme qui ferait passer les personnages de Mad Men pour de fervents adeptes de la Prohibition. Cela n’a apparemment aucun effet sur son comportement, puisqu’il conserve une attitude digne jusqu’au bout et semble même succomber pour de bon au charme de son épouse japonaise. Symbole de sa présence-absence, la bouteille posée à l’avant-scène lors du mariage restera là tout au long du spectacle. Quelques bizarreries, pourtant : curieusement, le bonze devient ici un militaire de l’époque de la guerre russo-japonaise (Christian Lacroix trouvait-il les uniformes de 1905 plus seyants ?). Le fils de Pinkerton est ici remplacé par une statue, et l’on croit d’abord à une solution permettant d’éviter la gaucherie d’un petit figurant de trois ans. Pendant le chœur bouche fermée reliant le deuxième au troisième acte, on comprend que c’est la manifestation concrète de la folie amoureuse de Butterfly, puisque Suzuki range ladite statue dans un placard rempli de poupées de tous les âges possibles (mais du coup, que revient chercher Pinkerton ? Peut-il ignorer que l’enfant n’a pas d’existence réelle ?)

Malgré tout, cette mise en scène assez cohérente offre une bonne alternative à la vision de carte postale que quelques maisons d’opéra s’obstinent à proposer. Vocalement, tout repose sur les épaules de l’héroïne. Le Goro de Jürgen Sacher est parfait dans son emploi, avec un italien délicieusement exotique. Le timbre de Lauri Vasar a quelque chose d’un peu sourd, il manque de brillant, même pour le rôle du consul raisonneur. Cristina Damian est une Suzuki dont seule la rousseur bien occidentale peut surprendre. Souvent entendu à Toulouse, Teodor Ilincai fait plutôt meilleure impression qu’à l’Opéra-Bastille, dont il fut le dernier Pinkerton en date, malgré une tendance à couvrir un peu trop les aigus et une certaine raideur dans l’émission. Pas plus que 99% des titulaires du rôle, Alexia Voulgaridou ne fera croire en gros plan qu’elle est une geisha de quinze ans, mais l’actrice est bonne tragédienne et elle sait exprimer une certaine adolescence, d’abord naïve, puis accablée, voire hallucinée. Le timbre est très beau et convient parfaitement à Puccini. On regrettera simplement des respirations qui brisent parfois la phrase ; dans « Un bel dì vedremo », impossible de reconnaître les mots « l’aspetto » dans les dernières notes, où l’on n’entend guère que deux sons émis avec force mais sans consonnes, et sur une même voyelle indéterminée. Sous la direction attentive d’Alexander Joel, l’orchestre et les chœurs de Hambourg profitent de toutes les occasions de briller que leur offre la partition. Une Butterfly de plus, mais une Butterfly intéressante et très recommandable.