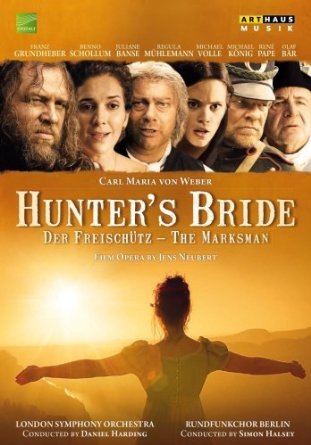

Et si Weber avait réalisé la première et la plus formidable de toutes les musiques de film ? C’est ce qu’a pensé Jens Neubert, producteur et réalisateur de cet enregistrement. En allant bien au-delà de l’adaptation cinématographique, il prétend avoir inventé « un genre tout-à-fait nouveau : le film-opéra », une prouesse technique au plan du son, travaillé en fonction de l’image, pour aboutir à un univers sonore et visuel proprement original. On pourra lui rétorquer que c’est faire peu de cas de la collaboration de Einsenstein et de Prokofiev, mais il est vrai que ces productions n’eurent pas à proprement parler de descendance.

Depuis les années 1920, bien avant Wieland Wagner, la mise en scène s’est libérée peu à peu des didascalies pour centrer l’attention de l’auditeur sur l’essentiel. Aussi avons-nous intégré les conventions dramatiques qui simplifient à l’extrême, suggèrent ou suppriment purement et simplement certaines parties du décor, ou certains accessoires. Le film-opéra commet la démarche résolument contraire, et ne nous dissimule aucun détail, fut-il horrible. Ce Freischütz en est une parfaite illustration. Vieux débat : l’image pollue-t-elle l’audition ou la conforte-t-elle ? Dans le cas présent, le son et l’image illustrent une symbiose idéale. Car Le Freischütz s’y prête admirablement.

L’action est transposée durant les guerres napoléoniennes, en 1813, et s’ancre dans ce terroir saxon cher à Weber. Mais le message romantique de révolte contre un Dieu absent est intemporel, universel, qu’il s’agisse de l’interrogation métaphysique , « Lebt kein Gott ? », de l’amour ou de la paix. La fidélité au livret, et à ce qu’il véhicule, est permanente et les quelques coupure ponctuelles contribuent à la dynamique. Quant à la musique, intégralement reproduite, elle est magnifiée par une équipe d’interprètes de premier plan et par des techniciens exceptionnels : stupéfiante de vérité et de relief, en 3D. Les prises ont été superlatives et leur traitement particulièrement soigné.

Une sorte de prologue, ajouté, nous introduit dans cette société rurale et ses conteurs. L’ouverture nous plonge dans les guerres napoléoniennes, avec les clameurs des combats. Intelligente préparation à la violence de l’ouvrage (toutes les horreurs sont explicitement décrites par Weber), qui choquera peut-être le lyricophile, qui ne connaît que le live et sa reproduction, mais réjouira le cinéphile curieux.

Le sombre et perfide Kaspar est campé par un Michael Volle, en grande forme, énergique, bien timbré. Dès son premier air « Durch die Wälder », Max, l’anti-héros, Michael König, est splendide de vérité vocale et dramatique : voix puissante, vaillante, à l’articulation exemplaire, un wagnérien. Franz Grundheber compose un Ottokar de grande qualité avec le goût qu’on lui connaît. Kuno est confié à Benno Schollum, toujours juste dans son expression, d’une autorité chaleureuse. L’Agathe de Juliane Banse est exemplaire d’émotion contenue. Remarquable est sa voix, dont le beau timbre s’est coloré depuis la touchante Pamina de ses débuts à Berlin. Regula Mühlemann donne une vie singulière à la fraîche Ännchen, à peine sortie de l’enfance, gaie, primesautière. Ainsi, la romance où elle cherche à dissiper l’angoisse d’Agathe, contrepied de la gorge au loup, parodie d’histoire fantastique propre à divertir les enfants est palpitante de vie et de naturel. A suivre. Comme l’ermite qu’il incarne, René Pape est cent pour cent saxon : né dans le culte de Weber qu’il sert de sa belle voix de basse. Un autre grand chanteur de Dresde, Olaf Bär, dont la notoriété est davantage illustrée par le lied que par l’opéra, nous démontre que sa voix n’a en rien perdu ses qualités premières en chantant Kilian.

La valse, et le chœur des chasseurs, morceaux d’anthologie, sont servis par des chœurs remarquables (le Rundfunkchor de Berlin) et par une image exceptionnelle. Daniel Harding obtient de l’orchestre (LSO) le meilleur que l’on puisse attendre : vigueur, charme et puissance, avec un lyrisme bienvenu.

L’illustration visuelle est un régal. La beauté de l’image, des décors naturels, des visages, des costumes, renforce la qualité du discours musical, dans une relation étroite, toujours pertinente. Ainsi, par exemple, la fantastique scène de la Gorge au loup, musicalement saisissante, gagne encore en effroi, dans un cadre qui n’est pas sans rappeler Götz Friedrich.

A la différence de l’opéra filmé, le montage est remarquablement soigné et tous les chanteurs ont l’âge des personnages qu’ils incarnent avec une justesse dramatique digne de grands acteurs.

Puisse la distribution en salle de ce « Hunter’s Bride » permettre au plus large public d’écouter un opéra essentiel, dont les qualités intrinsèques et l’importance historique sont insuffisamment reconnues, dans une interprétation remarquable et novatrice !

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes