A quoi bon avoir voulu ajouter à une discographie pléthorique une énième Aida, surtout quand on n’a même pas un Radamès digne de ce nom à offrir ? Walter Fraccaro semble tendu à l’extrême, la voix tire, soumise à rude épreuve, tous les aigus sont pris par en dessous, et pas la peine de rêver d’un pianissimo sur la note finale du « Celeste Aida ». Les sons sont laids, le personnage n’existe guère, bref il n’y a rien à sauver. Privé d’un de ses trois piliers, la distribution ne saurait dès lors être que bancale. Pourtant, Mariana Pentcheva est ici à sa place, dans un répertoire qui lui convient mieux que le premier Verdi, mais l’extrême aigu paraît bien difficile chez elle également, et l’on a connu des Amneris autrement plus perfides. Quant à Susanna Branchini, son cas laisse perplexe, et l’on peut se demander jusque quand cette soprano encore jeune (ses premiers pas en scène ne datent que de 2002) pourra continuer de maltraiter impunément son organe : certes, la voix semble puissante et large, mais l’habitude de forcer interdit désormais toute douceur dans l’émission, la ligne est brutalisée, et des sons assez laids échappent à cette Aida dans le grave comme dans l’aigu. Heureusement, l’engagement de l’actrice fait pardonner bien des choses au théâtre, mais il est dommage que la chanteuse ait choisi de brûler la chandelle par les deux bouts. Dans le très épisodique rôle de la prêtresse, en coulisses, on retrouve le beau timbre de Yu Guanqun, dont on avait beaucoup apprécié la prestation dans Stiffelio. Parmi les hommes, Alberto Gazale est un Amonasro correct, le Ramfis de George Andguladze remplit son contrat, mais le roi de Carlo Malinverno est par trop trémulant et le messager de Cosimo Vassallo n’est qu’une caricature nasillarde. A la tête de l’orchestre, Antonino Fogliani ne parvient pas à éviter divers décalages du chœur dans la scène du triomphe.

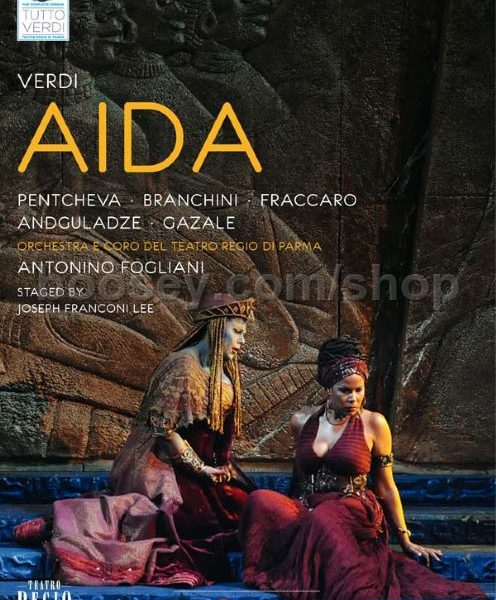

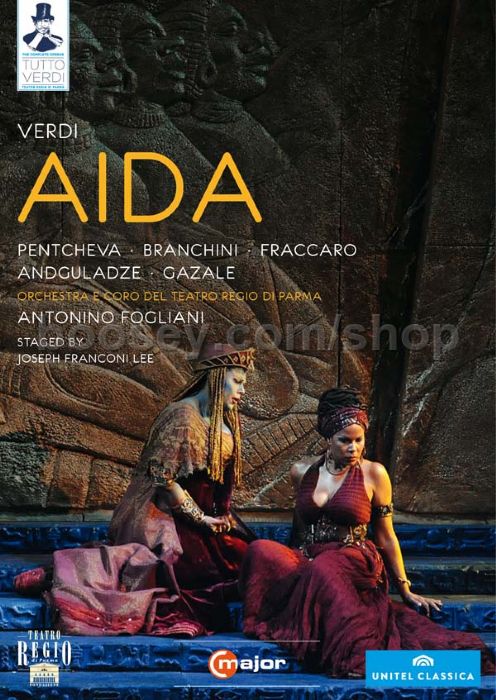

Et ce n’est pas la production réglée de Joseph Franconi Lee qui fera oublier ces défaillances. Ce metteur en scène américain d’origine italienne, qui travaille presque exclusivement dans la péninsule, a eu l’honneur insigne de voir trois de ses spectacles enregistrés dans le cadre de l’intégrale Verdi de C Major : un piteux Don Carlo déjà recensé, ainsi que I Due Foscari. Son Aida n’a rien pour marquer les esprits, car il s’agit d’une simple mise en place, sans réflexion particulière sur une œuvre pourtant ressassée. Les décors et costumes de Mauro Carosi offrent un curieux mélange du plus conventionnel et du plus incongru : un vaste portique en carton-pâte, recouvert de hiéroglyphes du haut en bas, se déplace pour figurer les différents lieux de l’action, des statues s’ajoutant parfois pour varier un peu. Ce décor très ouvert convient aux scènes à effectifs nombreux, mais il faut régulièrement baisser un rideau reproduisant un bas-relief égyptien pour les scènes plus intimes. Ayant jugé avoir suffisamment évoqué le royaume des pharaons dans ses décors, Carosi s’est lâché pour les costumes, qui font illusion de loin, mais qui se révèlent des plus hétéroclites dès qu’on les regarde d’un peu plus près : tiares à pendeloques évoquant les chamans tibétains, coiffes aztèques, culottes bouffantes à l’indienne, visage bleu des dignitaires égyptiens et prêtresses Art Nouveau revues par Mucha… Un sympathique capharnaüm qui ne retiendra pas longtemps l’attention.