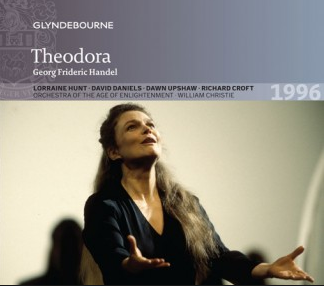

Tout a déjà été écrit sur cette Theodora mise en scène par Peter Sellars à Glyndebourne. L’éventail des superlatifs est épuisé, mais nul besoin de convaincre le lecteur qui a eu la chance de voir cette production légendaire en 1996, ni celui qui thésaurise la vidéo publiée dans la foulée (NVC Arts). La seule question qu’ils se poseront et à laquelle nous nous empressons de répondre portera sur la qualité de la prise de son: elle est à la hauteur, exceptionnelle, de l’interprétation, et cela tient du miracle ! Le public du festival, « immobile de stupeur » (Financial Times) pendant les représentations, réservait ensuite un triomphe au plateau, « merveilleux », « sublime » (Diapason) dirigé par William Christie. Le disque en témoigne, mais brièvement, car l’éditeur nous épargne les bruits de salle tout en conservant ceux de la scène qui ne couvrent jamais les voix, par moment si proches, si concrètes que nous nous attendons à sentir le souffle de Septimius dans notre nuque ou à pouvoir serrer Théodora dans nos bras.

Sans aller jusqu’à affirmer, comme à l’époque le comte de Shaftesbury, que Theodora est « une composition plus achevée, plus belle et plus élaborée que Händel n’en a jamais fait », cette histoire de martyrs chrétiens inspire au Saxon un chef-d’œuvre d’introspection, à la fois tragique et illuminé par la foi ardente de ses héros. Dépourvu de suspens et de progression dramatique, il fit un four lors de sa création et peine également à s’imposer de nos jours, sans doute moins en raison de son sujet, qui déplut jadis aux protestants peu portés sur l’hagiographie, que parce qu’il « n’autorise aucune faiblesse, ne souffre aucune limite expressive, exigeant des réserves inépuisables d’émotions » (Piotr Kaminski). L’émotion, précisément, cette version captée sur le vif et d’une sensibilité inouïe, en regorge, surclassant toutes les autres (Somary, McGegan, Harnoncourt, McCreesh, Neumann), à commencer par celle de William Christie chez Erato. Il est vrai que seul Richard Croft (Septimius) rempilait en 2000, mais de toute façon, il ne suffit pas de réunir de grands solistes pour que la magie opère, il faut encore les fédérer et s’approprier l’œuvre. La transposition scénique de Glyndebourne reposait sur une direction d’acteurs extraordinairement fouillée, ne laissant rien au hasard ainsi qu’en témoigne l’éloquence des visages saisis dans la foule des choristes et filmés sous la direction de Sellars – on n’est jamais si bien servi que par soi-même !

Nous avions l’impression de connaître par cœur ce spectacle développé avec le concours de George Tsypin (décors), Duna Ramicova (costumes) et James F. Ingalls (lumières). En revanche, le disque, que nous n’espérions plus, nous permet d’apprécier davantage encore la performance du chœur de l’Opéra de Glyndebourne, excellant dans tous les registres, de la liesse païenne aux épanchements doloristes des chrétiens, de goûter le foisonnement de couleurs de l’Orchestra of the Age of Enlightenment, mais aussi le soin apporté par William Christie dans la conduite du drame et l’accompagnement d’une distribution touchée par la grâce. A cet égard, la plainte lancinante des flûtes qui répond au désespoir de Théodora (Dawn Upshaw) à l’acte II est un modèle de caractérisation. Un an à peine avant de camper un Néron incandescent au festival de Munich face à l’impérieuse Poppée d’Anna Caterina Antonacci, David Daniels (Didymus), alors peu connu en Europe, fut pour beaucoup la révélation de cette Theodora. Nous découvrions un mélange d’ardeur virile et en même temps de volupté jusque-là inconnu chez les falsettistes, et qui aujourd’hui encore nous grise. Mais un autre chant, désarmant de sincérité, s’élève au centre de cette rare conjonction de talents : celui de Lorraine Hunt (Irène), radieuse, immense et belle à en pleurer. Précipitez-vous sur ce coffret, béni des dieux, offrez-le également, car il peut constituer une magnifique déclaration d’amour ou d’amitié.