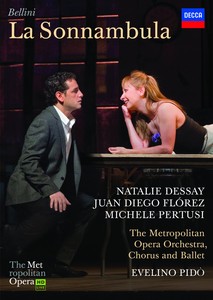

Le Met n’avait pas donné la Sonnambula depuis 36 ans ! Pour l’occasion, l’affiche a de quoi allécher, avec deux des vedettes les plus médiatiques du moment, Natalie Dessay et Juan Diego Flórez. À la mise en scène, Mary Zimmerman transpose l’action dans une salle de répétitions de Broadway, mettant ainsi l’œuvre en abyme : on se retrouve en pleines répétitions de… la Somnambule.

On a inlassablement glosé sur la prétendue crétinerie du livret de cet opéra dont l’origine (il fut en effet transposé d’un ballet, lui-même adapté d’un vaudeville…) en expliquerait la teneur archétypale. Un livret à dormir debout ? Mais la plupart des livrets de l’époque n’accumulent-ils pas les invraisemblances ? L’essentiel est ailleurs : la musique transcende les situations, suscite les émotions les plus diverses et, elles, les plus justes. Encore faut-il croire en cette musique, et la servir dans des termes qui lui rendent justice. Mary Zimmerman s’y emploie. Sa mise en scène va certes loin dans la transposition, et on imagine aisément que certains spectateurs puissent ne pas y trouver leur compte. Assistant au spectacle ici capté, on pouvait entendre à l’entracte ce genre de commentaires : « Je n’ai jamais assisté à un spectacle plus ridicule chanté aussi divinement ». Vouloir prendre de la distance par rapport au livret et proposer ainsi une répétition où les chanteurs vivent des sentiments parallèles à ceux des personnages trouve rapidement ses limites et peut annihiler une part d’émotion. Admettons que la mise en scène soit ici en faute. Voire…

Dans la fosse, Evelino Pidò évacue la mélancolie et le tragique de cette partition, ne lui laissant qu’une espèce de rondeur générale bien ronronnante. Vision lénifiante qui nuit finalement davantage à l’œuvre que la lecture scénique qui en est ici donnée, confortant l’idée d’un Bellini sans nerf ni aspérités. Cela dit, les timbres de l’orchestre du Metropolitan, somptueux, réservent quelques moments de grande beauté.

Il n’en va pas de même en ce qui concerne le chant : Natalie Dessay n’est pas une Amina rêvée. Si sa colorature est indéniablement véloce, c’est précisément le timbre qui dérange, uniformément métallique et agressif. C’est un personnage par trop unidimensionnel que son chant nous propose, en assurant le service minimum – voir à cet égard la critique du spectacle dans ces mêmes colonnes. Mais quelle actrice ! En gymnaste accomplie, elle épate par ses performances physiques, affrontant les tessitures stratosphériques les plus éprouvantes tout en dansant et en se démenant sur scène. Le public est globalement preneur de cette lecture hyper active du rôle. Autre prestation d’actrice remarquable, la Lisa de Jennifer Black, belle voix souple et intense qui trouve les accents justes pour rendre ce personnage de jeune fille jalouse. Jane Bunnell, très honorable, reste quant à elle en retrait, ne laissant transparaitre que peu d’émotion. Côté messieurs, l’œil et l’oreille sont comblés. Face au comte impérial de Michele Pertusi, Juan Diego Flórez prouve qu’il est peut-être l’un des meilleurs ténors belliniens actuels. Même si la voix est assez petite, la qualité de sa projection, cette concentration du timbre, sont simplement prodigieuses. Il se joue des difficultés du rôle, rendant avec une souplesse inouïe ses mille et une nuances émotionnelles, plaintes, fureurs, affres de la jalousie, désespoir et joie, ici modulés avec une aisance déconcertante. Son Elvino est tout simplement exceptionnel.

Les prises de vues font de ce DVD une réussite technique. Alternance mesurée de gros plans et de plans d’ensemble, la caméra est presque toujours où il faut.

Côté bonus (en version originale curieusement sans sous-titres), quelques minutes dans les coulisses avec la soprano américaine Deborah Voigt qui recueille les impressions de Natalie Dessay et Juan Diego Flórez, ainsi qu’une interview de la souffleuse Carrie-Ann Matheson, aussi inattendue qu’instructive.

Catherine Jordy