Une fois sorti des profondes méditations où l’avait plongé le visionnage de cet Elixir, le valeureux rédacteur tire de son esprit subtil deux conclusions, par lesquelles il prendra la liberté de commencer son article : premièrement, bien d’autres spectacles vus à l’Opéra de Paris ces derniers temps auraient pu sembler prioritaires quant à une éventuelle sortie en DVD ; deuxièmement, quand bien même cette production se devait d’être immortalisée, elle aurait pu l’être au cours d’une des reprises (la dernière par exemple, qui, il y a un an tout juste, était défendue par Désirée Rancatore et Dmitri Korchak), avec un gain substantiel et bienvenu en matière de beauté vocale…

En juin 2006, l’ensemble des commentaires avaient unanimement décrié un casting auquel le DVD, aujourd’hui, ne rend guère d’autre service que celui de pallier la petitesse du volume de plusieurs des interprètes. Service perfide, dans certains cas, tant l’on aimerait ne rien entendre plutôt que de subir la voix de Heidi Grant Murphy, Adina déconcertante, qui cumule les pires défauts des toutes petites voix (une expressivité rendue inexistante par des nuances hors de portée) et ceux des formats titanesques dont elle n’est pas (un timbre métallique et parfois rauque, une vocalisation lacunaire, un vibrato kilométrique). Elle n’est pourtant pas la seule à commettre un crime de lèse-musicalité ; en matière de malcanto, Laurent Naouri n’est pas en reste, qui plie (et casse) sans vergogne sa voix frustre pour tenter de la faire rentrer dans l’écriture donizettienne, évoquant davantage les contorsions d’un ours polaire qui voudrait porter une robe Christian Dior que la parade nuptiale d’un insolent militaire. Mais à lui (chauvinisme franco-français ou pouvoir de la prestance scénique ?) l’on pardonnerait presque, grâce à une présence truculente, à un charisme indéniable (sans doute facilités par une intime connaissance de l’univers de Pelly). En comparaison, Paul Groves est plus probant. Il n’est pas pour autant un Nemorino idéal : ce n’est pas la sincérité de l’interprète qui est en cause, mais la nature même de son chant, pas assez coloré, pas assez riche, pas assez dense, pas assez souple pour ce répertoire. Le « dottore » Dulcamara devient alors un professeur, tant l’incarnation d’Ambrogio Maestri prend l’apparence d’une leçon de chant. Ajoutez à un instrument ferme et homogène la sympathie immédiate que provoque cet acteur-né, et vous obtiendrez un protagoniste simplement idéal !

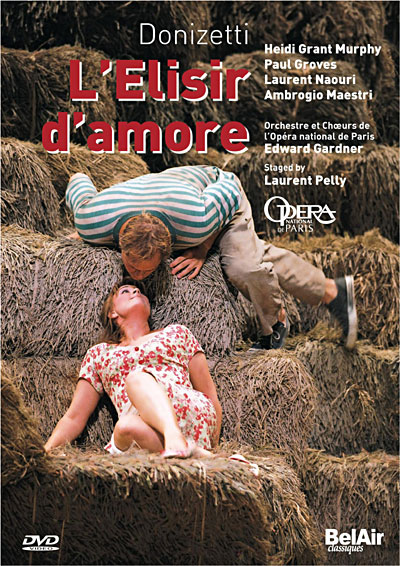

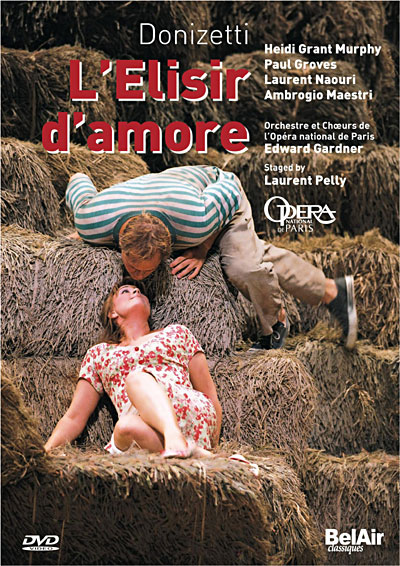

La mise en scène ne déçoit pas autant que les voix. Mieux, elle parvient à atténuer la déception, puisqu’à défaut d’entendre d’excellents chanteurs, nous voyons une équipe d’acteurs plutôt bien rodée, et en fin de compte assez attendrissante. On s’attache plutôt facilement à une galerie de portraits ambigus et précisément dessinés, et à un décor champêtre-rétro qui exprime autant le versant nostalgique de l’Elisir qu’il constitue un support efficace aux scènes plus légères. Mais en dehors d’opéras franchement comiques (Platée) ou parodiques (ceux d’Offenbach), Laurent Pelly semble condamner à perdre de sa verve. Ici, guère de prétexte à des chorégraphies déjantées ou à une direction d’acteur désopilante et, sorti de ce qui est un peu son « élément naturel », le metteur en scène français semble sans cesse sur la réserve, ne fait que se retenir, et donc ne récupère jamais en atmosphère douce-amère ce qu’il perd en vis comica.

A l’image du spectacle de Laurent Pelly apparaît la direction d’Edward Gardner. Professionnel et maîtrisé, son travail ne se laisse jamais perturber par des aspects aussi superficiels que le dynamisme, les contrastes, l’émotion,… on aimerait bien, pourtant !