Ce disque a deux mérites. Il réinstalle dans la lumière Anna Maria Strada, une des chanteuses favorites d’Haendel (et de quelques autres), et il est le premier album solo (et très brillant) de Marie Lys. Ceux qui ont entendu Marie Lys récemment sur scène, en Cunégonde (de Candide), en Morgana (d’Alcina) ou en Sophie (de Werther), savent quelle voix elle a et quel brio ! Elle montre ici l’étendue de son registre, sa virtuosité, sa maîtrise du bel canto et, de surcroît, un timbre à la fois pur et très charnel.

Marie Lys © D.R.

Mais d’abord cette Anna Maria Strada. Elle fut de ces chanteurs et chanteuses stars du 18e siècle dont le nom s’est conservé parce que la fine fleur des compositeurs écrivit sur mesure pour elles et eux. En ces temps où l’opéra était un article de consommation éphémère, rapidement écrit, monté, représenté et oublié, la prima donna ou le primo uomo, d’une part coûtaient fort cher, d’autre part avaient le rôle capital d’attirer le public, bien davantage que des livrets d’une banalité dont tout le monde se moquait et des compositeurs dont le nom était en tout petits caractères sur les affiches.

Et nombreux sont les interprètes d’aujourd’hui qui, portés par la vague baroque, ont élevé des stèles à la mémoire de leurs lointains collègues. On se souvient que Lorraine Hunt dédia des albums monographiques à Margherita Durastanti, Francesca Cazzoni, Senesino ou Antonio Montagnana, Vesselina Kasarova à Carestini, Vivica Genaux à Faustina Bordoni et Farinelli, Andreas Scholl à Senesino, Franco Fagioli à Caffarelli, Philippe Jarrousky à Farinelli, Ann Hallenberg à Luigi Marchesi, et on en oublie sans doute un certain nombre…

De Venise à Naples, puis de Naples à Londres

Anna Maria Strada était née à Bergame en 1703, on ne sait rien de sa formation, mais elle n’avait que 17 ans quand Vivaldi l’engagea pour la saison 1720-21 du Teatro Sant’Angelo à Venise. Le prêtre roux se prit sans doute de passion pour sa voix puisque dans La verità in cimento il lui donna cinq airs alors qu’elle n’était que terza donna (les deux premières chanteuses en avaient moins, on imagine l’ambiance en coulisses). Parmi ces arias, la plus spectaculaire, « Con più diletto il mio Cupido », est la première plage du disque de Marie Lys, et c’est d’emblée un festival de passaggi, notes piquées, vocalises, coloratures, tout cela envoyé avec une netteté et un chic impressionnants, en imitation des violons virtuoses de l’ensemble Abchordis.

Anna Maria Strada, portrait par Johannes Verelst, 1732. The Founding Museum, Londres

Anna Maria Strada, portrait par Johannes Verelst, 1732. The Founding Museum, LondresTout commençait bien pour la jeune Bergamasque. Malheureusement, c’est à ce moment-là que parut la satire de Benedetto Marcello, Il Teatro alla moda, qui tournait en ridicule les mœurs de l’opéra. Impresarios, librettistes, compositeurs, chanteurs, tout le monde en prenait pour son grade. Vivaldi était la cible principale du pamphlétaire. Comme les rieurs étaient contre lui, il s’expatria pour quelques saisons et Anna Maria Strada chercha d’autres points de chute. Elle chanta à Lucques et Livourne, et arriva à Naples où, au Teatro S. Bartolomeo, elle créa le rôle d’Erina dans Tito Sempronio Gracco de Domenico Sarro. Là, il semble que sa voix gagna en ampleur sans rien perdre de son agilité.

Idée judicieuse d’avoir fait de l’aria de Sarro, « Se veglia, se dorme l’amante suo core », la plage n°2, juste après les acrobaties de Vivaldi. On y entend un autre versant de l’art de Strada, et ipso facto de Marie Lys. De longues lignes impeccablement liées, s’ornant de trilles lents, de modulations expressives, d’ornements délicats variant les reprises de la mélodie, sans jamais que ces agréments brodant autour de la note ne brisent la phrase.

Aussi expressive que virtuose

De la première période napolitaine de la Signorina Strada (qui d’ailleurs avait épousé l’impresario Aurelio del Pò), on entendra ici « Quando irato il ciel s’oscura » extrait de Zenobia in Palmira de Leonardo Leo et « ll ruscelletto amante dell’erbe », de l’Ericlea de Leonardo Vinci.

Le premier est un exemple de stile di sbalzo, c’est-à-dire de saut ou de bond. Il s’agit de grands sauts de notes, sans étapes intermédiaires et sur toute la tessiture du grave à l’aigu, manière d’exprimer musicalement la colère (en l’occurrence Aspasia se proclame aussi furieuse que le ciel avant l’orage). On admire ici la netteté et l’aisance de la réalisation par Marie Lys, auxquelles s’ajoutent la puissance nécessaire pour rivaliser avec une orchestration elle aussi très tempétueuse.

Le second, celui de Leonardo Vinci, est un air mutin, accompagné par une flûte à bec impertinente, un air de coquetterie tout de trilles dans l’aigu et de gazouillis (gorgheggi), s’achevant sur une colorature élégante, avec beaucoup de sourire dans la voix. Là encore, évocation d’un personnage par les seuls moyens du bel canto, qui vit alors son âge d’or.

Marie Lys en Cunégonde dans Candide à l’Opéra de Lausanne (2022) © D.R.

Marie Lys en Cunégonde dans Candide à l’Opéra de Lausanne (2022) © D.R.Meilleure que la Cuzzoni et la Bordoni

En 1729, la Strada fut engagée par Haendel qui avait été lâché par ses deux vedettes, Francesca Cuzzoni (soprano aigu) et le contralto di bravura Faustina Bordoni. « Elle chante mieux que toutes les deux », aurait dit Haendel. Il semble en effet que dans le lyrisme et la virtuosité elle égalait la Cuzzoni, mais qu’elle avait aussi une ampleur et une puissance dramatique égales à celles de la Bordoni (qui était à la ville Mme Johann Adolf Hasse, celle que Johann Sebastian Bach allait écouter à Dresde).

La voix de la Strada serait allée du la2 au do5 (!?), très homogène d’un bout à l’autre de la tessiture, à quoi s’ajoutaient des coloratures impeccables. Une tessiture donc encore plus longue que celle de la Cuzzoni qui allait dit-on du do3 au do5. Rodolfo Celetti écrit que « Haendel transféra à Anna Strada le type d’écriture que lui avait inspiré Francesca Cuzzoni, et les tournures mélodiques au dessin ample, que venaient animer et diversifier les tessitures aigües et les envols passionnés vers l’aigu. » En tout cas Charles Burney décrit la Strada comme « la création artistique de Haendel » !

Seul nuage sur ce tableau enchanteur : un physique disons plus que moyen. Ne pas pas se fier au tableau flatté de Johannes Verelst. Les Londoniens l’affublèrent d’un sobriquet désobligeant, « The Pig », ce que semble confirmer certaine caricature par Antonio Maria Zanetti…

Anna Maria Strada, caricature par Antonio Maria Zanetti © D.R.

Anna Maria Strada, caricature par Antonio Maria Zanetti © D.R.Pour ses débuts à Londres, Haendel lui écrivit le rôle d’Adélaïde dans Lotario, dont Marie Lys chante ici l’air « Scherza in mar la navicella ». Là encore, métaphore météorologique : le personnage se dit prêt à affronter courageusement une tempête sentimentale, tel un frêle esquif courageux.

Air en trois parties : un début tout en pirouettes (sur une orchestration fournie et savoureuse) où l’on constate que le registre plus grave de Marie Lys est aussi solide que ses notes aiguës, puis un passage central chromatique passant par tous les demi-tons de la gamme (procédé d’écriture qu’Haendel réservait à Strada, comme nous l’apprend Judit Zsovár dans son texte d’accompagnement), enfin une reprise de la phrase initiale, encore plus ornementée. A ce stade, on ne s’étonne déjà plus de la bravura et des prouesses mirobolantes accomplies par Miss Lys, en revanche l’air met en valeur, outre la longueur de sa voix, la beauté du timbre, sa pureté, sa lumière et un extrême aigu facile, jamais acide, clair comme le jour.

Marie Lys dans Alcina à Florence © Michele Monasta

Marie Lys dans Alcina à Florence © Michele MonastaUn sommet d’expression

L’aria « Ah ! mio cor », extraite d’Alcina, est l’une des plus belles et célèbres d’Haendel, et on sait que Marie Lys s’est illustrée récemment en remplaçant au pied levé Cecilia Bartoli au Maggio musicale fiorentino dans le rôle de la magicienne. Sur une basse obstinée qui n’est pas sans rappeler Vivaldi (et de belles broderies à la guitare baroque par Maria Ferré), cet air est un exemple de chant spianato, un lamento qui donne tout loisir d’écouter l’art du legato de Marie Lys, et les couleurs douloureuses qu’elle prête à cette plainte.

Haendel écrit ici pour la voix comme il écrirait pour un violon, variant la première partie andante comme pour mieux creuser l’expression à chacune des reprises. Un bref épisode central, allegro, exprime la fureur d’Alcina, avec tous les atours de la virtuosité, trilles, coloratures, etc. avant que le personnage ne retombe dans la déréliction. Richesse de la palette de Marie Lys, qui donne à chacun des accents, à chaque soupir de cette page, son juste poids, et met toujours son impressionnante technique au service de l’émotion.

Idée judicieuse que d’avoir placé cette aria magnifique au centre du disque. En comparaison, le troisième air de Haendel, le bref « Scaglian amore e sangue » extrait d’Arminio, aria di furore particulièrement athlétique semblera un peu vain. Il marque la fin de la période londonienne de Strada : Haendel avait fait faillite et fermé son Académie. La chanteuse repartit pour Naples où le San Carlo l’engagea, d’abord comme prima donna, puis la saison suivante comme seconda donna, signe peut-être d’une qualité vocale en déclin. Elle allait commencer vers ses quarante-trois ans une retraite qui allait durer trois décennies.

Vers la fin d’un âge d’or…

Mais auparavant elle fit briller ses derniers feux et apparut au Teatro Regio de Turin dans l’Achille in Sciro (1740) de son vieil ami Leonardo Leo dont on entend ici deux airs qui semblent répéter des formules éprouvées, la douleur amoureuse pour « No, ingrato, amor non senti » et la fureur pour « Non vedi tiranno ch’io moro d’affanno ».

Mais c’était le rôle des interprètes que de donner du lustre à ces musiques-prétextes. Marie Lys s’y emploie avec panache. Dans le premier de ces airs par des couleurs vocales particulièrement fruitées et une manière très incarnée de donner sens au chant orné, avec toujours le même luxe de vocalises et de trilles, et dans le second par une inépuisable énergie, sur les ponctuations d’un orchestre au dynamisme, à la netteté impeccables (ce n’est pas la première collaboration de Marie Lys avec Andrea Buccarella et leur entente est manifeste dans chacun des différents climats de cet album).

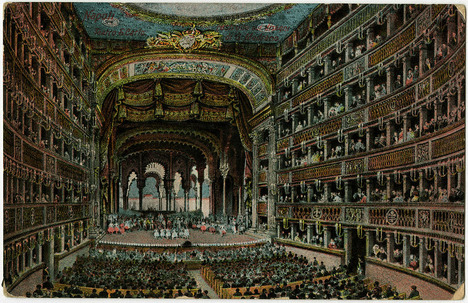

Le Teatro San Carlo au XVIIIe siècle

Le Teatro San Carlo au XVIIIe siècle…mais les interprètes supplèent à l’épuisement des compositeurs

Sans trop se compliquer la vie, Giovanni Alberto Ristori et Baldassare Galuppi entreprirent des opéras sur le même inoxydable livret. A entendre leurs airs, certes joliment écrits, on se prend à penser que l’âge d’or était passé. « Oh Dio! mancar mi sento » de Ristori avec sa reprise ornementée et « Infelice invan mi lagno » de Galuppi avec sa kyrielle scintillante de colorature et de trilles, infatigablement variées, ont ici la chance d’être chauffés à blanc par une Marie Lys qui allie un inépuisable brio à une apparente désinvolture (la fameuse sprezzatura). La démonstration qu’elle fait dans l’air de Galuppi est particulièrement éblouissante, elle parvient à transcender cet air répétitif qui n’avait qu’une prétention : offrir un catalogue de défis vocaux à des interprètes casse-cou.

La cérémonie des adieux

Anna Maria Strada fit ses adieux sur la scène du San Carlo dans le Tiridate de Porpora, où pour la première fois elle chantait un rôle d’homme, en usant du plus grave de sa voix. Marie Lys y déploie dans le récitatif accompagné « Non so più dov’io sia », une fois de plus sur une basse obstinée avec contrechant de flûtes, de beaux phrasés charmeurs, dans le style galant qui commence alors à régner à Naples. Enfin l’aria « Vi conosco, amate stelle », qui donne son titre à l’album, lui proposera une enfilade de trilles gracieux, puis une série de colorature où la voix rivalisera avec la flûte avant une série de sauts de notes, que Marie Lys négociera impeccablement, et là, telle ses collègues du 18e siècle, elle suppléera l’inspiration un peu fatiguée du compositeur par la perfection de l’interprétation, aussi élégante que charmeuse.

Au total un album superbe, au programme judicieux, et surtout porté par une personnalité dont on n’a pas fini d’entendre parler (de surcroît irrésistible à la scène).