En septembre 1909, l’ancien marin Albert Roussel (il avait quitté la marine nationale 15 ans plus tôt) s’offre pour ses 40 ans un grand voyage en Inde aux cotés de son épouse Blanche. Il a conservé le goût des grands espaces et des découvertes, en particulier en Asie. Le couple quitte Marseille pour Bombay. Ils rejoindront Delhi, puis Calcutta et Madras par le train. Le tout durera près de quatre mois et s’achèvera par un « détour » à Angkor via Saigon à partir de l’actuel Sri Lanka.

Albert et Blanche arpentent ainsi le Rajasthan au début de leur périple, jusqu’à arriver à Chittorgarh, dont le fort de Chittor, le plus vaste d’Inde, domine majestueusement une large plaine.

C’est en se remémorant ce monument chargé d’histoire tumultueuse (il a été assiégé trois fois) que le compositeur répondra en 1913 à la commande de Jacques Rouché, tout juste nommé directeur de l’Opéra de Paris. Ce dernier entend donner à la Grande boutique, ainsi que l’appelait Verdi, un lustre novateur que le tout nouveau théâtre des Champs-Elysées est alors en passe de lui chiper.

Or, du grandiose et du spectacle total à grands frais, l’Opéra sait faire, comme il l’avait souvent montré au siècle précédent. En s’adressant à Roussel, il fait d’ailleurs peu de doute que Rouché a en tête qu’il obtiendrait une œuvre dans laquelle le rythme et la danse tiendraient une grande place. Roussel vient en effet de créer, en 1912, Le Festin de l’Araignée, ballet-pantomime qui a fait sensation. Il avait écrit auparavant des morceaux de danse pour la musique de scène Le marchand de sable qui passe, ainsi qu’un autre ballet, La Danse de l’Oiseau sacré, juste avant de partir pour l’Inde. A l’heure où les Ballets russes s’imposent à Paris, il n’y a donc qu’un pas pour considérer que l’objectif de Rouché était de faire pièce à cette maison de la danse qu’est le théâtre des Champs-Elysées, qui abrite la troupe de Diaghilev, en remettant au goût du jour le prestigieux et oublié genre de l’opéra-ballet, porté à son apogée par Rameau près de deux siècles auparavant.

Roussel accepte donc la commande et pense très tôt à ce récit entendu à Chittorgarh, racontant le premier siège du fort par le sultan de Delhi, Alauddin Kilji en 1303. La légende veut que cette attaque ait été motivée par le désir du sultan de trouver là et d’enlever une femme d’une beauté réputée insurpassable, la princesse Padmanî, qui préféra s’immoler par le feu avec toutes les autres femmes du fort, plutôt que tomber entre les mains des ennemis. Roussel se base sur le récit qu’a tiré de cette légende Théodore Pavie, célèbre orientaliste de la seconde moitié du XIXe siècle, et qui avait écrit en 1856 La Légende de Padmanî, reine de Tchitor, d’après les textes hindis et hindouis.

Il trouve vite le librettiste qui l’adaptera, sous le titre de Padmâvati. Il s’agit de Léon Laloy, musicologue et professeur à la Sorbonne, orientaliste lui-même très renommé et connaisseur particulier des musiques d’Asie, notamment chinoises. Au moment où les deux hommes se mettent au travail, l’exotisme est encore à la mode et on ne craint pas de servir au public parisien cette histoire indienne faite de violence, de désir et de sacrifice. Roussel avait déjà testé ce type de matériau musical dans ses Evocations de 1911, au retour du voyage, sorte de cantate pour solistes, choeur et orchestre par laquelle le compositeur avait voulu traduire dans un langage occidental des réminiscences musicales locales.

Roussel commence à composer à la toute fin de l’année 1913. Il se concentre tout particulièrement sur l’orchestration – d’aucuns diront davantage que sur les voix. Il s’inspire des spectacles locaux et insère dans la partition des techniques orientalisantes, telle la gamme pentatonique et, parfois, des thèmes authentiquement indiens ou arabisants, un peu par « imitation » pour un orchestre symphonique occidental. Les voix semblent immobiles, comme suspendues, en particulier les chœurs, au demeurant fort importants.

Les danses insérées dans la partition constituent au premier acte un élément décisif de l’action, puisqu’elles correspondent aux vœux successifs du sultan Alaouddin, venu négocier avec le roi de Chitor, Ratan-Sen au terme d’un siège stérile et que ce dernier accueille avec faste. On assiste d’abord à un ballet guerrier, presque sauvage ; puis vient une danse plus douce, exécutée par les esclaves, jusqu’à ce qu’Alaouddin exige de voir danser les femmes hindoues, ce qui leur est normalement interdit devant des étrangers. Pour éviter une rupture des négociations, le roi accepte. Soutenue par les chœurs, cette danse aboutit inévitablement, à l’apparition de Padmâvati, à laquelle Alaouddin ne résistera bien sûr pas et qu’il exigera, provoquant la reprise de la guerre. Dès lors, nulle fête à l’acte suivant : le ballet-pantomime illustre cette fois un rite funèbre, celui qui est pratiqué pour la mort du roi Ratan-Sen, que Padmâvati a tué pour lui éviter la honte et le déshonneur, et celui qui doit conduire la princesse au sacrifice volontaire par le feu. « Nous avons voulu faire un opéra-ballet, écrira Léon Laloy. L’opéra-ballet se distingue de l’opéra ordinaire en ce que la danse y tient autant de place que le chant et qu’au lieu de n’intervenir que comme un divertissement, elle doit se rattacher constamment à l’action (…) Nous avons aussi fait appel à ces illustrations scéniques que nos ancêtres appelaient » le merveilleux » et qui pour eux étaient une des parties nécessaires de l’opéra (…) Un spectacle où la richesse de la symphonie, la puissance des chœurs, le charme et la variété des danses, la magie des lumières, tiendraient évidemment plus de place que le développement des caractères ou la profondeur de l’expression, mais qui n’en serait pas moins capable d’atteindre à une véritable beauté tragique ». Paul Dukas ne dira pas autre chose après avoir assisté à la première : « Je ne sais rien de plus ardemment animé ni de plus débordant d’ivresse rythmique que la danse des femmes du palais, au premier acte (…) rien de plus farouchement tumultueux que la scène qui la termine, rien de plus frissonnant d’horreur sacrée que l’impressionnante cérémonie funèbre qui couronne ce bel ouvrage. »

L’ensemble revêt donc des couleurs qui font de Padmavati un authentique chef-d’oœvre lyrique du XXe siècle, bien trop rare sur les scènes. « Tout s’amalgame, se combine en une trame serrée comme un de ces beaux tapis orientaux où se rencontrent, se croisent et s’équilibrent de multiples dessins » écrira Nadia Boulanger.

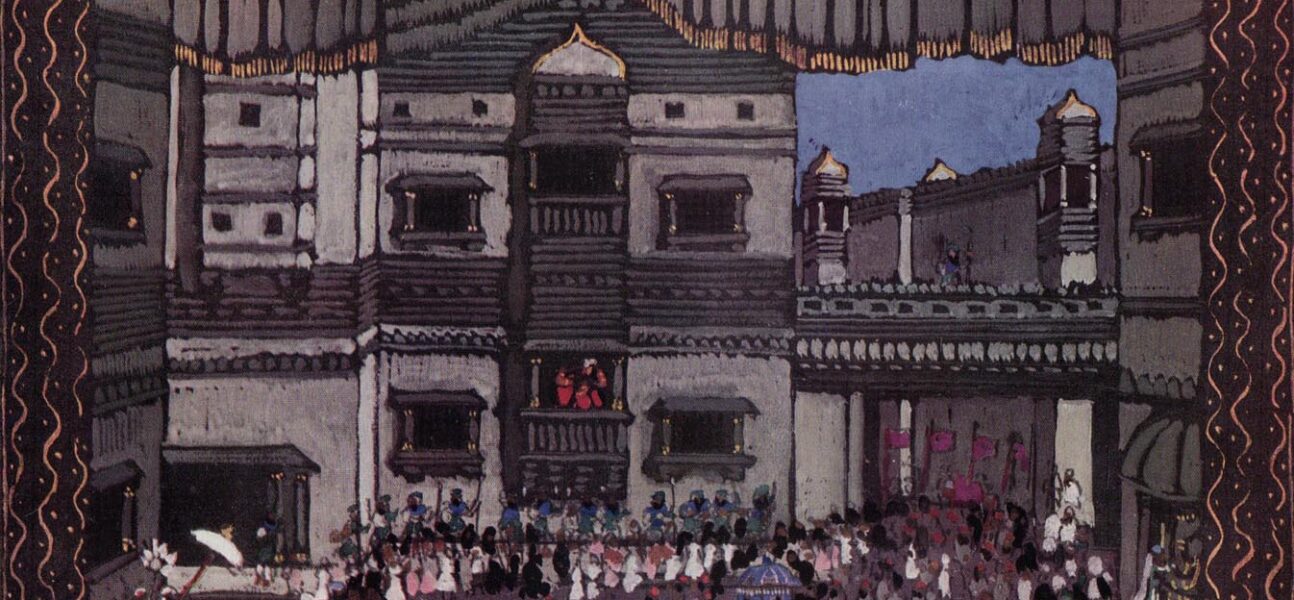

La création, voici tout juste cent ans, a dû cependant attendre la fin de la Grande Guerre et même au-delà, alors que l’opéra était prêt dès 1914. Philippe Gaubert, Premier chef de l’Opéra, dirige. Les décors et les costumes, somptueux, sont confiés à Valdo Barbey, la chorégraphie à Léo Staats et la mise en scène à Pierre Chéreau. La distribution est stellaire : l’alto Ketty Lapeyrette tient le rôle-titre, le ténor Paul Franz chante le rôle de l’infortuné roi Ratan-Sen et le baryton Edouard Rouard celui d’Alaouddin. C’est un grand succès public, qui se poursuivra pendant deux décennies, avant que l’œuvre ne disparaisse. Les critiques sont dans l’ensemble très bonnes, mais pointent des déséquilibres qui proviennent selon eux du concept retenu d’opéra-ballet.

Ainsi, dans Le Ménestrel, Paul Bertrand, qui aurait aimé davantage d’originalité dans la chorégraphie, écrit : « (la musique de Roussel) représente peut-être l’oeuvre maitresse de ce remarquable artiste. La richesse rythmique du premier acte n’a d’égale que l’ampleur, le chatoiement harmonique du second. Et le tout se rehausse avec une instrumentation dosée avec une rare maîtrise et témoignant en même temps d’une admirable richesse (…) Mais cette musique témoigne de plus de force que d’expression. On est intéressé toujours, étonné, subjugué souvent. On n’est jamais ému et la cause vient pour une grande part du principe de l’opéra-ballet. »

Paul Lombard, pour L’Homme libre, pointe lui un déséquilibre dans la progression dramatique de l’ouvrage qu’il attribue à la volonté du librettiste d’en quelque sorte étaler sa science.

Mais c’est Robert Dezarnaux, pour La Liberté, qui résume le tout au terme d’un article louangeur en saluant le travail de Jacques Rouché, dont cette production est « la plus parfaite » qu’il ait donné : « L’Opéra a fait son devoir, au public de faire le sien ».

On aurait aimé que pour ce centenaire, l’Opéra national de Paris se souvienne de cette dernière phrase ! Il faut néanmoins reconnaître que le disque n’a pas davantage servi ce bel ouvrage, si original. Mais l’infatigable défricheur du répertoire français, Michel Plasson, en a laissé un remarquable enregistrement en 1983, avec Marylin Horne dans le rôle-titre, ici à la fin du premier acte.