Après The Tempest de Thomas Adès ou encore Macbeth Underworld de Pascal Dusapin, le Saarländischen Staatstheater de Sarrebrück a lui aussi commandé une œuvre confirmant la vitalité de l’inspiration shakespearienne auprès des compositeurs contemporains : quatre cent ans ans et pas une ride, tant la plasticité des mythes les rendent opérants aujourd’hui encore.

Le résultat est une formidable réussite, parfaite adéquation entre le livret – première et brillante incursion de l’écrivain et poète Mirko Bormée dans l’univers lyrique – et la musique puissante, vibratoire, chamarrée du troisième opéra de Sarah Nemtsov, sans oublier la sensationnelle mise en scène d’Eva-Maria Höckmayr.

Echo des temps actuels, Ophelia raconte l’histoire d’une femme qui prend son destin en main, qui choisit de ne plus être le jeu du désir des autres. Elle est l’archétype de trop de figures féminines de la littérature et de l’opéra : victimes pures et innocentes, brisées par l’inconséquence de leur entourage, jeu de leurs projections et fantasmes. Cette intrusion perpétuelle de la convoitise d’autrui amène Ophelia au seuil de la folie et de l’autodestruction, au point où elle chante même à un moment par la voix d’un autre, dans un troublant playback qui fait d’elle un être hanté. Mais au fil du récit, elle impose sa propre voix, symbolisé par un chant d’oiseau qu’elle fait sien peu à peu.

« Etre ou ne pas être », telle n’est plus la question puisque les personnages sont ici des fantômes, des morts-vivants piégés dans les limbes. Si Horatio et Fortingbras ont survécus au drame, Ophelia elle-même est dans sa chambre d’hôpital, entre la vie et la mort.

C’est dans son esprit sans doute que s’hystérisent les protagonistes de la tragédie, fastueusement habillés par Julia Rösler dans l’esprit d’une grisaille élisabéthaine dévoyée. Le « Totenensemble » défile en une danse macabre et grotesque, harcelant l’héroïne de ses injonctions contradictoires, meute hurlante (au sens propre) la poussant aux confins de l’égarement jusqu’à sa rédemption finale où, enfin, elle se choisit elle-même, refusant d’être désormais le jouet de quiconque.

A la tête des êtres maudits de ce nouveau Huis clos, Liudmila Lokaichuk est une Gertrude « désaxée » à souhait, à la projection dominatrice, aux vocalises toutes en précision jubilatoire. Son mari Claudius est incarné avec autorité par Hiroshi Matsui – beaucoup plus à son aise ici que la veille dans Traviata – tout aussi convainquant que Markus Jaursch en Laertes. Georg A. Bochow, pour sa part, campe un Rosenstern de haute volée, contre-ténor au timbre riche, aux couleurs suaves et à l’émission délicieusement libre.

Pour mieux recentrer l’action autour d’Ophelia, la compositrice choisit habilement de cantonner Hamlet à un rôle parlé, magnifiquement campé par le comédien Christian Clauß. Il faut dire que Eva-Maria Höckmayr est manifestement une remarquable directrice d’acteurs !

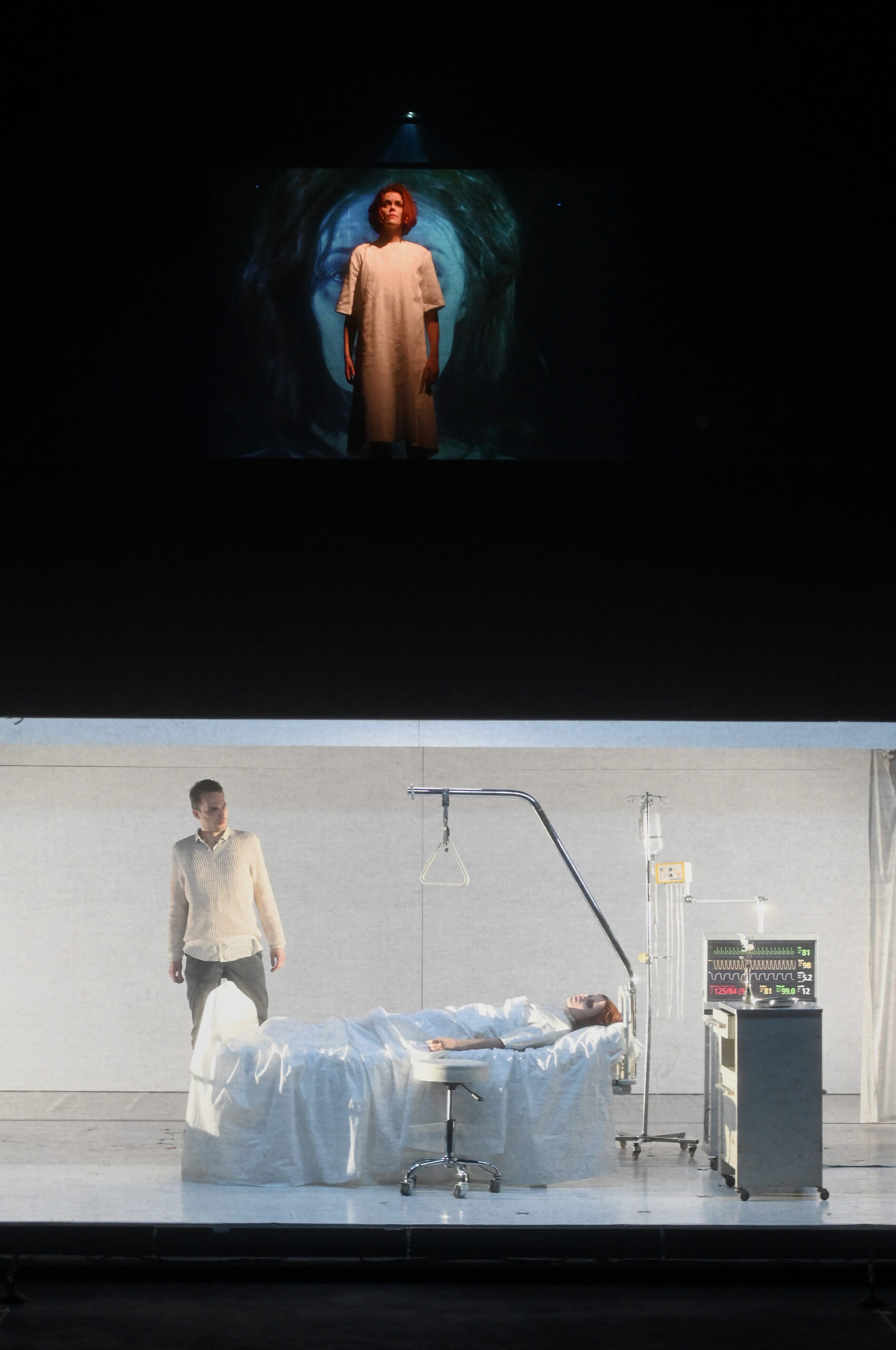

Le scénographe Fabian Liszt pour sa part, suivant les indications d’Anna Maria Jurisch, dramaturge inspirée, utilise un plateau sur deux niveaux qui sans cesse monte ou disparaît au sol : en bas, la chambre où repose le corps d’Ophelia veillée par l’excellent Horatio de Max Dollinger, au baryton rond et sensuel. Au dessus, l’espace de l’esprit, de l’inconscient, où gravitent – réellement – les obsessions de la jeune femme: Sur un plateau tournant jusqu’au vertige, passent et repassent coupe, dague, couronne… dans des bouteilles de formol. Ces accessoires sont autant de synecdoques du drame. Là, comme dans toute situation traumatique, déambulent les protagonistes d’un passé inlassablement réitéré, remâché.

Les deux espaces peuvent être visibles conjointement, soit directement lorsqu’apparait la chambre, soit virtuellement par l’utilisation pertinente de vidéos projetées sur le cyclo transparent en avant scène ou sur les éléments de scénographie. Ainsi le déchirement de l’héroïne nous est-il rendu immédiatement sensible.

L’extraordinaire Valda Wilson domine la distribution par son implication sans faille, tant vocale que scénique, la densité de sa présence et un instrument ductile et fruité capable d’un arc en ciel de couleurs, de nuances. Mais l’éclatement de l’individualité de son personnage est également perceptible avec la division du rôle en quatre entités, comme si les différents « Soi » d’ Ophelia devaient s’apaiser, se réunifier pour lui permettre de retourner à l’instant présent, à la vie. Le trio formé par Bettina Maria Bauer, Pauliina Linnosaari et Judith Braun à cet égard, ne mérite que des éloges.

Ophelia va se réapproprier son identité confisquée dans la jouissance et la liberté : avec l’ultime tableau, le voile noir d’avant-scène qui brouillait la vision du spectateur depuis le début de la soirée se lève enfin. La jeune femme offre au vent les fleurs qui parsemaient sa couche – évocation transparente du tableau célèbre de J.E. Millais. Elle danse avec Horatio avant de quitter la chambre en sa compagnie, libérée, prête, peut-être, à un autre amour.

Face à ces individualités chaotiques ou en reconstruction, le chœur des ombres en a fini avec l’ego, ses interventions intenses mais souvent recto tono contrastent avec l’utilisation très créative des voix (cris d’animaux, onomatopées, sons détimbrés, bégaiements…), et de l’instrumentarium avec des jeux de sons électroniques, d’enregistrement de la nature qui rythment l’ouverture de chacun des douze tableaux comme un rappel incessant d’Ophelia à la vie.

Il y a dans cette musique un grand sens de l’espace, de la rythmique ; une sensualité patente, une jolie créativité dans utilisation de tous les possibles vocaux ; un indéniable goût pour l’hybridation, la superposition des univers sonores qui ouvrent à un ressenti plus large. L’intrication des thèmes et des couleurs est rendu avec fougue par Stefan Neubert à la tête d’un Saarländische Staatsorchester aussi précis qui savoureux. Le jeune chef y dirige depuis 2015, avec des intérêts très divers puisqu’il a conduit Carmen et Fledermaus cette saison.

C’était ce soir dernière représentation de ce bijou qui mérite indéniablement une reprise.