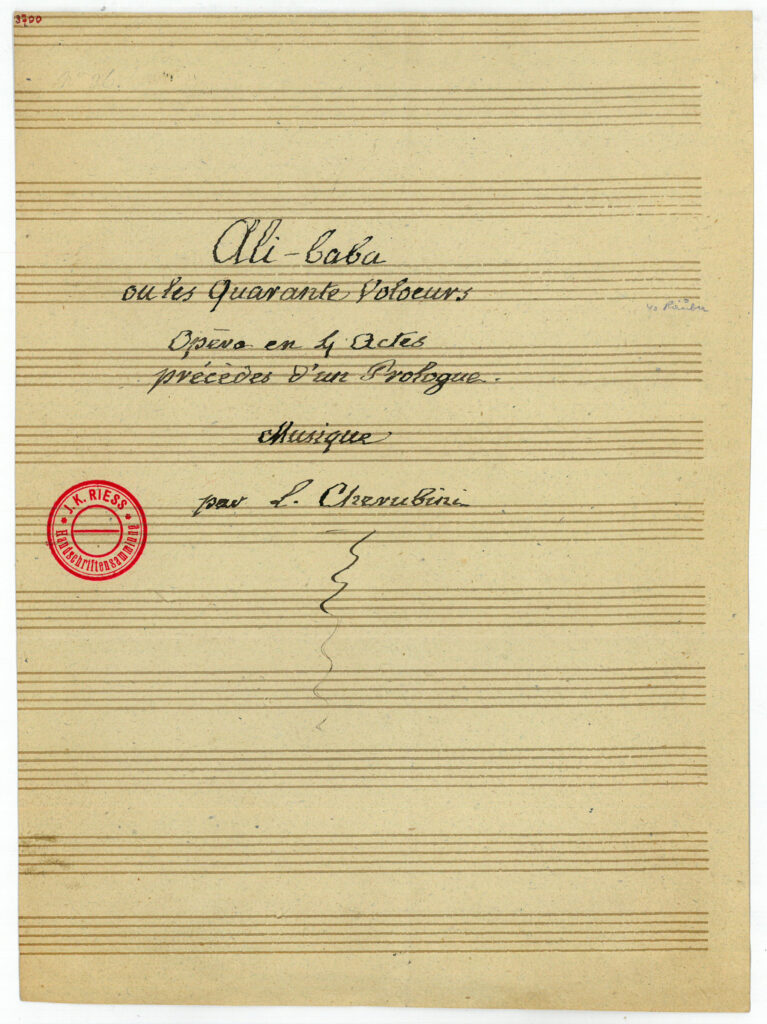

Luigi Cherubini, redoutable et redouté directeur du Conservatoire, ne le sait peut-être pas encore, mais lorsqu’en 1833 il commence à écrire une tragédie lyrique… sur un conte des Mille et Une Nuits, il compose son tout dernier opéra. Et encore ne crée-t-il pas intégralement la partition, puisqu’il va recycler quelques pages de ses oeuvres passées, en particulier Les Abencérages (1813) ainsi que quelques fragments épars qui n’avaient pas pu faire un tout auparavant.

C’est sur Ali-Baba que se porte son choix. Le livret est confié aux élèves de Scribe et en particulier à Joseph Duveyrier, dit Melesville, qui traficote le conte en brodant un peu pour le rendre plus romantique, sous la supervision du patron. Comme Cherubini n’est pas n’importe qui sur la place de Paris, la Salle Le Peletier, siège de l’Académie royale de musique, met les petits plats dans les grands. Les stars du moment sont réquisitionnées : Levasseur dans le rôle-titre ; Nourrit dans celui de Nadir, le soupirant ajouté au conte d’origine ; et mesdames Cinti-Damoreau et Falcon pour les rôles féminins de Délie et Morgiane. Des costumes somptueux, une mise en scène de Cicéri, de grandes toiles peintes signées Philatsre et Cambon, une direction musicale confiée au plus grand chef du moment, Habeneck… ça ne pouvait pas rater. Et pourtant… Le public s’ennuie à se décrocher la mâchoire. Cherubini lui-même, lucide, ne cherchera pas à faire illusion : il ne viendra même pas assister à la création voici tout juste 190 ans et n’écrira plus jamais pour l’opéra qui, depuis Guillaume Tell et Robert le diable, était de fait passé à autre chose dans l’illustre maison parisienne…

L’occasion était trop belle, lors de la création, pour qu’Hector Berlioz, auquel le liait une sorte de sentiment d’amour-haine lorsqu’il était au Conservatoire, se payât la tête de son ainé, qui avait été à la fois son mentor et sa tête-de-turc. C’est lui-même qui le raconte dans ses Mémoires :

« J’ai le regret d’avoir (…) très involontairement (sic !), blessé mon illustre ami de la façon la plus cruelle. J’assistais, au parterre de l’Opéra, à la première représentation de son ouvrage, Ali Baba. Cette partition, tout le monde en convint alors, est l’une des plus pâles et des plus vides de Cherubini. Vers la fin du premier acte, fatigué de ne rien entendre de saillant, je ne pus m’empêcher de dire assez haut pour être entendu de mes voisins : « Je donne vingt francs pour une idée ! ». Au milieu du second acte, toujours trompé par le même mirage musical, je continue mon enchère en disant : « Je donne quarante francs pour une idée ! » Le final commence : « Je donne quatre-vingts francs pour une idée ! » Le final achevé, je me lève en jetant ces derniers mots : « Ah ! ma foi, je ne suis pas assez riche. Je renonce ! » et je m’en vais.

Deux ou trois jeunes gens, assis auprès de moi sur la même banquette, me regardaient d’un œil indigné. C’étaient des élèves du Conservatoire qu’on avait placés là pour admirer utilement leur directeur. Ils ne manquèrent point, je l’ai su plus tard, d’aller le lendemain lui raconter mon insolente mise à prix et mon découragement plus insolent encore. Cherubini en fut d’autant plus outragé qu’après m’avoir dit : « Vous savez comme zé vous aime » il dut sans doute me trouver, selon l’usage, horriblement ingrat. Cette fois il ne s’agissait plus de couleuvres, j’en conviens mais d’un de ces venimeux aspics dont les morsures sont si cruelles pour l’amour-propre. Il m’était échappé.»

Ce qui n’empêchera pas Berlioz, 9 ans plus tard, d’écrire à la mort de Cherubini une fort belle nécrologie pour le Journal des Débats.

Bien qu’oubliée et pour ainsi très rarement représenté, Ali-Baba ou les Quarante voleurs n’en contient pas moins quelques airs intéressants que Benjamin Bernheim n’a pas manqué d’insérer dans son remarquable récital consacré au Boulevard des Italiens…