Macbeth Underworld, l’avant-denier opéra de Pascal Dusapin, compositeur tellement prolifique qu’entre-temps il a écrit son onzième ouvrage lyrique intitulé Il Viaggio, Dante, est une co-commande de l’Opéra-Comique et du Théâtre Royal de la Monnaie où il a été créé en 2019. La crise sanitaire a voulu qu’il arrive à Paris avec trois ans de retard. Actuellement à l’affiche de l’Opéra-Comique, il s’agit d’une sorte d’écho de la célèbre tragédie de Shakespeare.

L’idée d’écrire un prolongement, la désinence d’un texte classique n’est pas nouvelle. Radamès (1975/97) de Peter Eötvös, qui métabolise Aida, ou Orest (2011) de Manfred Trojahn, qui commence où Elektra se termine, en témoignent – pour ne citer que deux exemples. L’originalité de l’œuvre de Dusapin réside dans sa nature de Macbeth « en négatif ». Sous la conduite du compositeur, le librettiste Frédéric Boyer ressuscite Macbeth et Lady Macbeth – en anglais. Lors d’un prologue, Hécate annonce le retour du couple auquel la paix éternelle est refusée. Le fait que ce soit la déesse de la mort et de la nuit qui préside sur ce début rapproche l’opéra d’une tragédie grecque. Par la suite, les deux protagonistes revivent des fragments de leur histoire, hantés par le souvenir de leur crime (le meurtre du roi), condamnés à une auto-réflexion en cercle vicieux. D’autres personnages s’invitent à ce tableau, mi-danse macabre mi-messe noire, afin de les accabler ; notamment les Sœurs bizarres – variation des trois sorcières –, le Portier ainsi qu’un Spectre et un Enfant. Ces derniers sont peut-être le reflet de Banquo – ancien compagnon de Macbeth que celui-ci finit par assassiner – et de son fils Fleance. A moins que ce ne soit qu’une projection des esprits tourmentés de la Lady et de son mari. Ces personnages reviennent régulièrement telle une ritournelle rythmant la forme en huit parties, dont l’ordre pourrait tout aussi bien être différent – à l’exception de la fin – car dans cet univers du déjà vécu, de la reprise sans avenir, le temps s’est arrêté, ou plus précisément, les événements se superposent à l’image d’un cauchemar dont les fantômes se transforment les uns en les autres.

La musique commence par des octaves majestueuses à l’orchestre, comme si le premier accord d’une marche triomphale restait accroché dans l’espace, sa réalisation étant impossible. On entend un orgue au timbre chargé, comme celui des jeux de mutation de cet instrument dont Dusapin jouait lui-même dans sa jeunesse. Cela rappelle l’effectif de son opéra Medeamaterial dont le tempérament inégal diffère de la gamme tempérée habituelle. La présence de l’orgue semble se répercuter sur l’écriture, une superposition de strates distinctes, de riches sonorités continues étant la texture principale de l’œuvre. Malgré la nature atonale de la musique, des notes centrales et des modes se dessinent dans ces masses sonores, permettant à Dusapin de jouer avec des effets cadentiels, des décalages harmoniques et des véritables modulations. À l’orgue, qui émet par moments des archaïsmes musicaux, se joignent d’autres corps étrangers, notamment un archiluth – lorsque Lady Macbeth, redevenue fille, chante une berceuse aux allures élisabéthaines – et un violoniste sur scène dont le jeu populaire accompagne le Portier. « Tout est jeu, tout est mort. » Ces éléments forment un monde à part qui finit englouti dans l’orchestre. Toutefois, la dramaturgie lyrique n’est pas linéaire, elle est précisément stationnaire, les structures sont déployées au ralenti, secouées seulement par quelques irruptions inattendues. Le passage de l’archiluth est le premier moment de respiration, et un signe. Par la suite, la musique devient plus disparate, avant que les nappes sonores ne reviennent.

Sous la baguette de Franck Ollu, familier du langage de Dusapin, ce jeu de strates prend tout son relief dont la musique dépend grandement.

Le baryton Jarrett Ott campe un Macbeth à la fois juvénile et sans âge. Sa voix souple rebondit à chacun des nombreux changements d’expression d’une partie pleine de contradictions. Des phrases telle que « J’ai assez vécu » résonnent étonnamment touchantes au vue de l’interprétation vigoureuse. À la fin, il refuse justement de se battre avec l’Enfant. La Lady Macbeth de Katarina Bradić, tout comme son modèle shakespearien, est plus grave et en même temps plus fragile. Son timbre clair et puissant enrobe ses lignes vocales, même lorsque celles-ci s’acharnent aux notes répétées, phénomène qui caractérise son personnage obsessionnel. Le moment où, exaspérée par des hallucinations d’une tâche de sang, elle essaie en vain de se réfugier dans le sommeil, est un des rares sans orchestre : « Au lit ! au lit ! au lit ! » (« To bed ! »). À l’autre bout de la distribution se trouve la basse ronde et ferme d’Hiroshi Matsui, dont le Spectre est certes implacable, mais catastrophé par sa propre nature : « Effrayé car je suis vivant. » (« I am afraid of my living. »). L’Enfant est un rôle de soprano fille exigeant, digne d’un Miles dans Le Tour d’écrou de Britten – bien que celui-ci soit un soprano garçon. Il est parfaitement maîtrisé par Rachel Masclet, membre de la Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique. La gamme vocale du Portier, entre chant et voix parlée, n’est pas en reste. Le ténor britannique John Graham Hall, qui incarne également Hécate, réalise habilement les transitions d’un état à l’autre et prend un malin plaisir à orchestrer la fameuse scène de la tâche de sang. Dans la pièce de théâtre, le rôle du Portier brise le quatrième mur et l’opéra ne manque pas à y réagir ; le personnage s’adresse au public et l’orchestre développe une rare activité rythmique. Les trois Sœurs bizarres, quant à elles, forment un trio maléfique, capable de developper une incroyable force sonore, mais aussi une fausse douceur ensorcelante. Enfin, le chœur accentus, sous la direction de Richard Wilberforce, brille avec la précision et l’enthousiasme qu’on lui connaît.

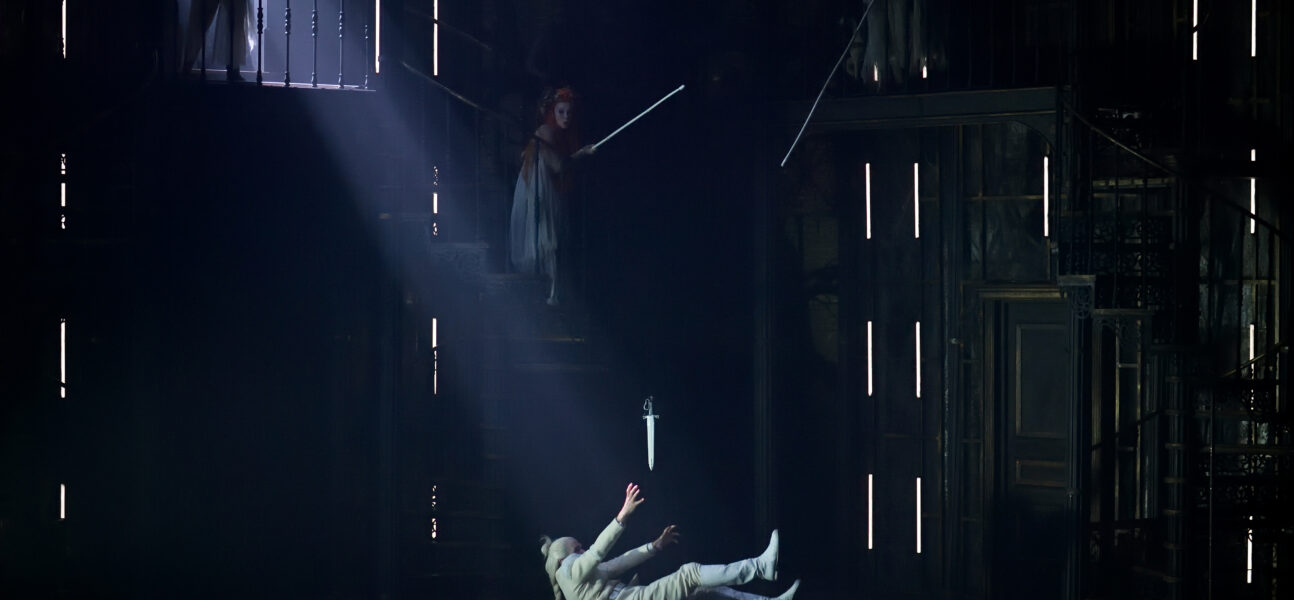

La mise en scène de Thomas Jolly reprend l’aspect physique, immédiatement tangible de cette proposition et investit tout l’espace scénique visible, jusqu’au plafond, dans lequel les personnages déambulent sans repères temporels ou spatiaux. Toutefois, les surfaces portent les cicatrices d’une vie antérieure qui est comme calcinée. D’immenses arbres morts, sur lesquels les Sœurs se tiennent tels des vautours, d’anciennes demeures décaties, des façades déchirées par des traces de lumière rouge. Les décors de Bruno de Lavenère sont constamment en mouvement et se tournent parfois vers le public d’une manière menaçante. Tandis que les lumières conçues par Antoine Travert sont indirectes, comme si une lueur émanait des objets au lieu de les éclairer de l’extérieur. Jolly parle d’un véritable « vocabulaire » lumineux. Cependant, l’ombre est omniprésente, encadrant une lumière négative à l’image de l’intrigue. Cette stylisation distingue aussi les costumes de Sylvette Dequest, qui semblent réaliser un dégradé de couleurs : Macbeth, Lady Macbeth, le Spectre et l’Enfant tout de blanc vêtus et maquillés, le chœur et les figurants entre habits gris et soutanes rouges, les musiciens de scène en noir. Un certain clin d’œil à l’esthétique de Robert Wilson se manifeste encore davantage dans l’apparence du Portier, pierrot grotesque aux cheveux roux, ou d’Hécate, sorte de caricature d’un célèbre portrait d’Élisabeth Ière,

Le public accueille très favorablement cette création française que le nouveau directeur de l’Opéra-Comique, Louis Langrée, inscrit à juste titre dans une longue tradition de la maison.