A quoi tient la réussite d’une soirée d’opéra ? A la perfection du chant ? Non, l’équipe réunie par l’opéra national de Grèce ce soir a des points forts, mais ses faiblesses sont tout aussi criantes. A une mise en scène fidèle au texte ? La proposition de Nikos Karathanos prend des libertés avec l’original, encore cette formule ressort-elle de la litote. A une direction musicale précise ? Vous n’y êtes toujours pas ; Antonello Allemandi perd plus d’une fois ses troupes en route, et c’est souvent « rendez-vous au point d’orgue ». Ce qui fait qu’on ressort de ce Cav/Pag athénien avec la chair de poule, c’est … le théâtre. Tous les participants, des machinistes aux instrumentistes, en passant par les solistes, les instrumentistes, ont à cœur de nous faire vivre une action, de nous la donner à voir, et de faire naître en nos cœurs la compassion pour tous les personnages, évoquée dans le Prologue du Pagliacci. Ce soir, l’opéra a retrouvé sa vocation première et souvent perdue de vue, celle d’être un théâtre chanté.

En arrachant les deux œuvres à leur contexte historique, le metteur en scène veut nous les rendre plus proches (alors que tant de ses collègues n’actualisent que pour le plaisir de déconstruire). Il utilise toutes les ressources de la triple scène offerte par le bâtiment ultra-moderne, de la danse, du mime, des néons et de la décoration pour transformer les deux opéras en spectacles totaux, à la fois foutraques et aisés à suivre. Si la démarche fonctionne mieux dans Pagliacci que dans Cavalleria rusticana, il faut reconnaître que Karathanos a de la suite dans les idées, sait mener une intrigue et conduit ses chanteurs/acteurs au cordeau. Rien n’est laissé au hasard, et le sang de la vie circule dans les deux pièces avec une ardeur rafraichissante. Verga, créateur du vérisme en littérature, aurait sans doute adoré. Et les parallèles créés entre les deux volets sont loin d’être arbitraires. Ainsi de cette gigantesque éolienne à la Niki de Saint-Phalle, qui tourne comme le destin lui-même, des figurants christiques, de la naine grimée en Vierge Marie, … autant de symboles provocants mais forts, qui illustrent une humanité broyée par la fatalité.

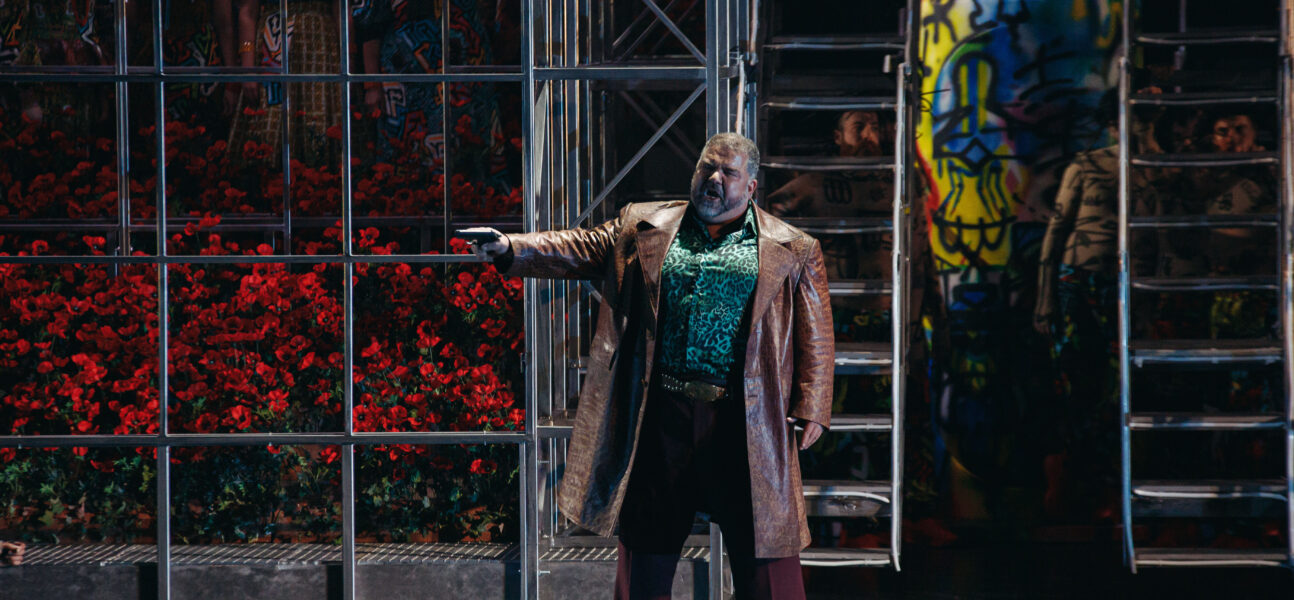

© Valeria Isaeva

Les chanteurs embraient au quart de tour, et s’embarquent dans cette aventure avec un enthousiasme qui se communique bien vite au public. Plus que des individualités, c’est une dynamique de groupe qui anime chacun des intervenants. Il y a dès lors quelque chose d’un peu injuste à les passer tous en revue, alors que c’est une troupe qu’il s’agit ici de saluer. Mais il le faut cependant, ne fut-ce que parce que tous ne s’en sortent pas de la même façon face à l’acoustique piégée de la grande salle de la Fondation Stavros Niarchos. Ce magnifique théâtre, malgré sa construction récente, ne fait pas de cadeau aux chanteurs. Ils doivent beaucoup donner pour parvenir à remplir cet espace et arriver jusqu’à l’oreille du spectateur. Une fois cet obstacle franchi, le son se déploie dans la salle avec beaucoup de moëlleux et caresse agréablement l’oreille de l’auditeur. Mais il faut une projection impeccable, qu’une chanteuse aussi réputée que Ekaterina Gubanova ne possède pas complètement. On doit souvent tendre l’oreille pour entendre sa Santuzza, ce qui est un comble dans ce rôle. Après quelques tentatives pour forcer la voix, la mezzo renonce, et se contente de cultiver la beauté de son mezzo, qui reste d’un velouté sans égal, et lorsque la mise en scène lui permet de s’avancer vers le parterre, ou que l’orchestre file piano, on peut se lover dans le sein de cet art souverain. La Nedda de Cellia Costea a le problème inverse : un timbre sans rien de bien séduisant, mais une puissance qui force l’admiration. La Mamma Lucia de Julia Souglakou n’a plus de voix, mais c’est souvent le cas, et le Beppe de Yannis Kalivas n’arrive pas à faire passer toutes les nuances de son chant, ce qui est dommage tant ses interventions sont ouvragées. Commun aux deux spectacles, le Tonio/Alfio de Dimitri Platanias semble avoir deux voix différentes. Une dans le grave, qui rocaille de façon intéressante mais qui ne passe pas toujours le mur de la fosse d’orchestre, et des aigus éclatants lancés comme des javelots et avec l’assurance d’un athlète. On est loin de l’orthodoxie, mais l’effet sur le public est garanti ! Arsen Sogomonyan ne se pose pas toutes ces questions, et cloue l’assistance sur place avec ses phrases coulées dans le bronze, un volume d’airain et des réserves qui semblent inépuisables. Ce type de chant, dans le style d’un Del Monaco ou d’un Vladimir Atlantov est un peu passé de mode, mais retrouver un « Vesti la giubba » emphatique et sentimental à souhait est un des plaisirs coupables que l’amateur d’opéra s’accorde avec complaisance. La Lola de Diamanti Kritsotaki est une fleur déjà éclose, et le Silvio divinement châtié de Dionysios Sourbis rappelle que le style n’est pas incompatible avec le pur impact. Un nom à suivre, ses « tutto scordiam » étant parmi les plus beaux que nous ayons jamais entendus.

Nous commencions l’article en signalant que Antonello Allemandi avait parfois du mal à coordonner son plateau. C’est un peu injuste, les difficultés se concentrant en début de soirée. A partir de l’intermezzo de Cavalleria, les choses s’arrangent, et l’orchestre de l’opéra national de Grèce montre ce qu’il a dans le ventre. On sera plus réservé sur les chœurs, qui bougent avec tant d’entrain qu’ils en oublient parfois la barre de mesure.

: Supérieur aux attentes

: Supérieur aux attentes