Après sa formidable Frau ohne Schatten proposée l’année passée, le Festspielhaus de Baden-Baden continue d’explorer le répertoire de Richard Strauss dans le cadre de son Festival de Pâques avec une Elektra d’exception. Le public a été une nouvelle fois au rendez-vous, dans une salle pleine comme un œuf, malgré des tarifs conséquents (de 59 à 360€ la place, tout de même…). Les quelque 2500 spectateurs, totalement électrisés, se sont levés comme un seul homme pour ovationner tout particulièrement Nina Stemme mais aussi Kirill Petrenko et son Berliner Philharmoniker à l’issue de la Première.

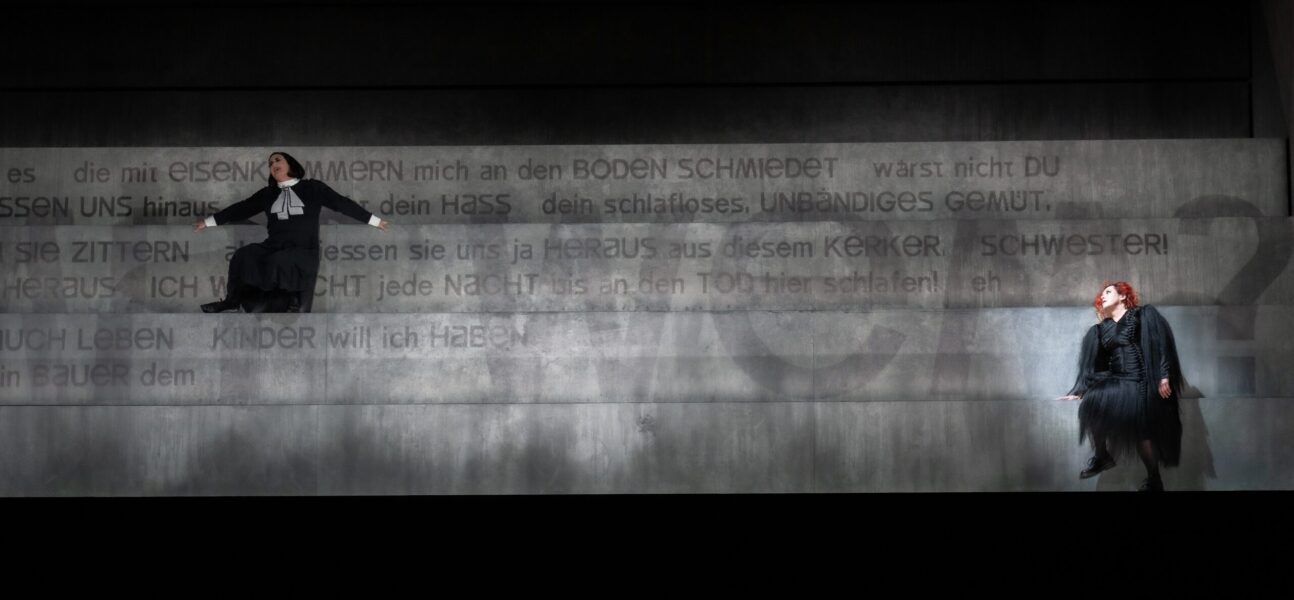

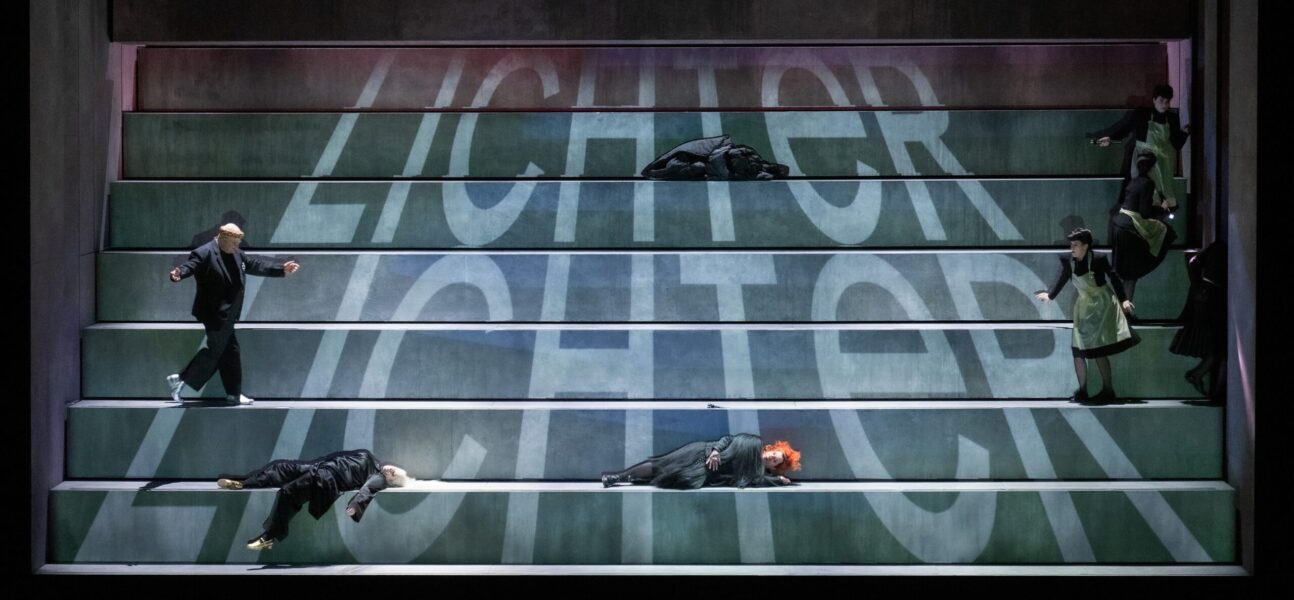

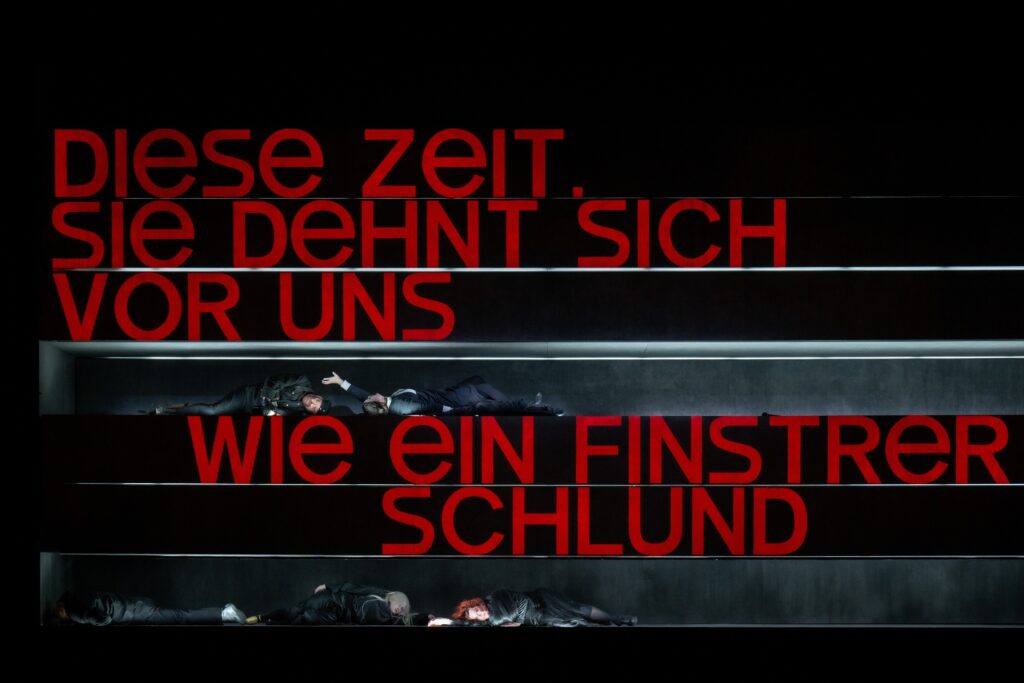

Il faut dire que l’expérience de cette Elektra est plus qu’intense. Outre la déferlante sonore offerte par le Berliner Philharmoniker, qui met admirablement en valeur la partition, les deux metteurs en scène Philipp M. Krenn et Philipp Stölzl ont visiblement voulu mettre en exergue la pièce originelle d’Hugo von Hofmannsthal dont est tiré l’opéra. Pour ce faire, ils nous plongent à leur manière dans des ténèbres violemment mises en lumière, dans une tension quasi schizophrénique éprouvante et fascinante. L’immense scène du Festspielhaus est entièrement fermée à partir de sa rampe par un mur qui s’ouvre sur une fenêtre de format 16/9e. Dans cette structure en forme de cage, une succession de plateaux superposés comme des tiroirs à coulisses avancent ou reculent et évoquent alternativement les étages d’une demeure sinistre et nue, les bas-fonds d’une usine ou encore un vaste escalier cyclopéen. Les personnages évoluent dans une lugubre maison de poupée qui se transforme en prison mentale surdimensionnée ou en potentielle machine à broyer quand l’espace dévolu aux protagonistes rétrécit pour se réduire à la hauteur d’une marche.

Hofmannsthal voulait pour sa pièce un décor exigu donnant une impression d’enfermement sans possibilité de fuite : nous sommes ici largement servis. Par ailleurs, si l’on avait pu oublier que le texte est contemporain de Freud et de ses études sur l’hystérie, le propos nous remet ici au centre de la psychanalyse et de l’un de ses moteurs : le rapport entre la représentation des mots et des choses. Chaque mot du livret est ainsi projeté sur les chanteurs ou sur les marches dont les arêtes évoquent alors autant un cahier ligné que du papier à musique. Si ces projections logorrhéiques à la typographie recherchée dessinent des motifs très photogéniques, se superposant, s’enchevêtrant ou se télescopant habilement, ils enfoncent le clou avec beaucoup d’insistance, pour ne pas dire qu’ils plombent l’ambiance. On s’y noie. Il y a déjà tant à faire avec la richesse de la partition dans cet opéra de la démence mise en musique, où la complexité des sentiments est exacerbée par la violence du propos, que la représentation concrète des mots met le spectateur/auditeur à rude épreuve et l’on se sent à deux doigts de disjoncter en essayant d’interpréter et de démêler les signifiants de ces projections. Ces mots ne devraient pas être plus encombrants que les phrases qui défilent en surtitres, quand on y réfléchit. Et pourtant… Cela dit, le procédé reste passionnant ; les excès de cet opéra de la démesure sont parfaitement restitués. Et surtout, la réduction de l’espace et son confinement permettent aux sonorités de s’épanouir comme rarement dans l’immense volume de la salle. On aura peu souvent entendu avec autant de clarté la moindre nuance sonore d’une partition à la richesse et aux couleurs hors du commun. Ce que le Berliner nous a donné à entendre sous la direction de Kirill Petrenko relève du miracle.

Quand on pense que les chanteurs doivent lutter contre cent onze musiciens pour se faire entendre et incarner des personnages à la psychologie à la fois primitive et jusqu’au-boutiste, s’investir dans leur rôle jusqu’aux hurlements d’une sauvagerie barbare et hallucinée, on se dit que la distribution du jour est impeccable, tant la complexité de leurs âmes tourmentées nous inonde. Nina Stemme est fabuleuse en Elektra à la chevelure en boucles serpentines enflammées, chantant dans des conditions par endroits extrêmes, pliée en deux dans les anfractuosités du décor où elle est obligée à des gesticulations en guise de transe finale qui forcent le respect face à son chant héroïque et halluciné. Certaines notes lui sont inaccessibles mais qu’importe, l’incarnation est là. Il s’agirait de l’une des dernières Elektra sur scène de la soprano suédoise, comme elle le confiait en entretien, avant de passer au rôle de Clytemnestre, ce qu’on attend avec impatience. Dans le rôle de la reine, justement, la mezzo bavaroise Michaela Schuster met en valeur les tourments et les terreurs nocturnes de la souveraine, dans une noirceur de timbre en correspondance avec son apparence spectrale et effrayante. En parfait contraste, Elza van den Heever, magnifique Chrysothemis, nous subjugue par la luminosité, la beauté et les qualités humaines, voire trop humaines, de son interprétation. Tout en elle respire la résilience, la volonté de vivre et la recherche du bonheur, ce qui illumine son chant. En Oreste, Johan Reuter offre une palette ample de sentiments nuancés, tout en noble retenue mais avec une belle santé vocale. Les autres interprètes équilibrent harmonieusement cette distribution de haut vol.

Pour se faire une opinion, outre les deux représentations scéniques supplémentaires prévues au cours de la semaine sainte, Elektra passera sur les ondes de la chaîne de radio allemande ARD le 20 avril 2024 à 20h. Et une diffusion filmée est prévue sur Arte prochainement.