Retour de cette production du dernier opéra de Wagner à Munich, 6 ans après sa création. Si la mise en scène convainc toujours aussi peu, la distribution presque entièrement renouvelée atteint la même excellence qu’en 2018.

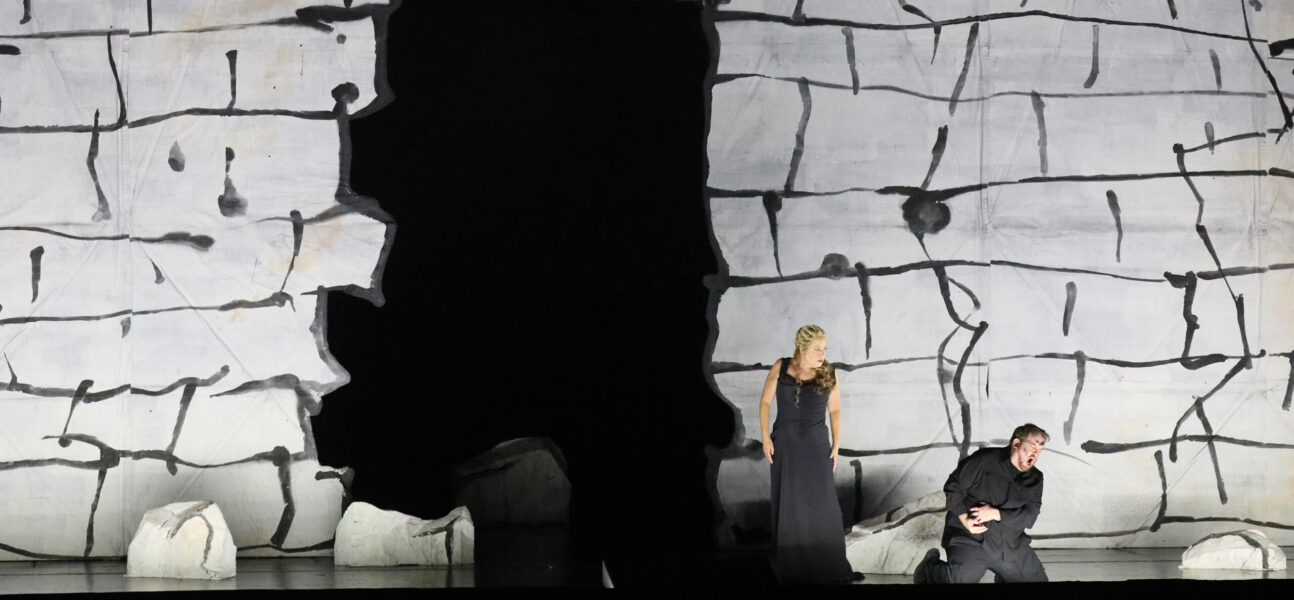

Associer un artiste aussi célèbre à un metteur en scène, c’est courir le risque que l’un phagocyte l’autre. Pierre Audi semble en effet avoir abandonné le plateau à un Georg Baselitz peu inspiré, au moins au premier acte où la direction d’acteur est quasi inexistante, sans que le propos ne soit lisible. Pourquoi cette forêt post apocalyptique et cette carcasse de dinosaure qui abrite une Kundry échevelée ? Pourquoi ce faux torse ridicule de Parsifal ? Pourquoi l’absence de Graal (Amfortas semble saisir un œuf puis présente sa main vide à l’assistance) ? Pourquoi le décor s’affaisse ou s’élève mollement ? Pourquoi ces filles fleurs enlaidies, sans parler de la fausse nudité chiffonnée de la communauté ou de ce cygne boudiné ? Et ce décor du dernier acte qui renverse celui du premier ? Cessons de lister ce que nous n’avons pas compris et détaillons quelques réussites : l’évolution du personnage de Kundry à travers sa coiffure, Amfortas qui cherche en vain à donner sa couronne pour qu’un autre officie à sa place, le lent retrait du heaume, le retour de la confrérie depuis un fond de scène incliné qui donne le sentiment de voir surgir une armée des morts, le tombeau de Titurel à l’avant-scène masquant le trou du souffleur, le suicide raté d’Amfortas. Cela fait tout de même bien peu sur 4 heures d’une œuvre si riche. Ce sont finalement les rideaux de scène que nous avons préférés, avec ces cadavres noueux et torturés qui présentent un bel écho au propos du drame.

Le véritable exploit de cette soirée est d’avoir réuni une telle palette d’artistes exceptionnels : pour ce qui sera sans doute sa dernière Kundry, Nina Stemme saisit l’intégralité de l’héroïne avec une rage dévastatrice. Tantôt sauvage, puis caressante et maternelle, toujours féline, prête à griffer. Vous attendiez le si suraigu lors de son récit, vous l’avez, immense, suivi d’un assassin et tout aussi sonore do dièse qui semble enfoncer ce « lachte » comme une nouvelle lance dans le flanc du Christ. Certes elle fait parfois passer la puissance avant le maintien de la ligne vocale (ces aigus forte sur « Gott » ou « ewig » précédés d’un silence tremplin). On pourra aussi regretter des accents trop sincères lorsqu’elle supplie Parsifal de lui accorder une étreinte salvatrice, alors qu’il s’agit d’une nouvelle ruse. Mais bon, chanter ainsi après une telle carrière, elle doit avoir été touchée par l’éclat du vrai Graal !

© Wilfried Hoesl

Clay Hilley aussi n’hésite pas à souligner l’évolution de son personnage : de l’ignorant initial que son timbre clair rapproche immédiatement de Siegfried, la métamorphose est spectaculaire après le baiser de Kundry. S’il n’offre jamais les moirures d’un Siegmund, la vérité et la solidité technique de son chant font jouer à plein les ressorts de la partition pour émouvoir au terme de la représentation et faire du héros le photophore de l’avenir.

Quand Jochen Schmeckenbecher tire trop son Klingsor vers le bouffe et le méchant de pacotille, Tareq Nazmi est un Gurnemanz resplendissant, aussi endurant qu’intense et grand conteur. Bálint Szabó donne toute la profondeur caverneuse de son timbre vibrant à un Titurel invisible, fantomatique et panthéiste. Gerald Finley semble porter sur l’autel d’Amfortas autant son talent de diseur que ses moyens diminués mais non moins éloquents (ses « Erbarmern » résonnent encore dans nos oreilles). C’est de loin le plus à l’aise sur scène, avec Stemme, alors même que sa posture constamment souffrante limite beaucoup ses mouvements.

Nous avons d’abord été déçu par la direction d’Adam Fischer qui semble plaquer le désespoir moribond du dernier acte sur le premier, plombant le récit de Gurnemanz et n’offrant pas assez d’éclat à la cérémonie. A force de pesanteur, la douleur écrase l’espoir. Le contraste avec le deuxième acte furieux n’en est que plus saisissant. Le chef tire le meilleur de cet orchestre de prestige, autant dans la précision de dissonances raffinées que dans la tension des longues phrases, sans négliger l’intensité des harmoniques (le prélude) ou la violence de certains instants et accents. Aidé par un chœur stupéfiant, incarnant les filles fleurs et la confrérie avec autant d’investissement que si chacun tenait un premier rôle, l’ensemble atteint un équilibre et une puissance proches de l’idéal.