Le dernier opus de George Benjamin poursuit sa marche triomphale initiée au festival d’Aix en Provence en 2023, poursuivie à Londres puis Strasbourg le mois dernier et qui conquiert aujourd’hui Paris dans les murs de l’Opéra Comique.

Deux fois déjà donc, nous avons salué l’économie remarquable de cette œuvre lyrique. En tout premier lieu, un livret tout à fait opératique où la concision n’a d’égale que sa poétique simple et sa capacité à faire avancer inéluctablement les scènes en répétant le même procédé. Martin Crimp créé de fait une connivence avec l’auditeur qui attend le « mais », ce moment où l’espoir de Woman sera déçu par l’aveu de faiblesse de ceux sur qui elle compte. Le final de l’œuvre reste ainsi irrésolu : il n’a pas trouvé la sortie de cette boucle éternelle où l’espoir se fracasse nécessairement sur le réel et/ou même l’imaginaire (le jardin de Zabelle) n’est qu’une échappatoire temporaire. Chaque scène est l’occasion d’une gradation parfaite dans la tension, ressort dramatique redoutable qui rive le spectateur à la scène.

George Benjamin n’a qu’à suivre les linéaments subtils de cette écriture millimétrée : des tons clairs et des aplats lumineux pour les premières parties de dialogue, quand Woman espère encore que les personnages de sa liste pourront l’aider à faire advenir le miracle : la résurrection de son fils. Une note aux cuivres, parfois un accord brusque marque la rupture vers une écriture musicale plus tourmentée, au cordeau de la scène qui déraille et de notre héroïne qui cherche tant bien que mal à se départir de sa rencontre inutile : un amant insistant, un artisan usé et suicidaire, une compositrice égocentrique, un collectionneur névrosé… Seule la scène avec Zabelle inverse ce rapport et Woman devient la suppliante finale, ce qui permet au compositeur de donner une des clés de l’œuvre : l’étrange jardin est un miroir fantasmé. Les transitions orchestrales trouvent cette fois des saveurs vénéneuses qui rappellent certaines partitions du début du siècle dernier. Enfin, les deux monologues de Woman jouissent d’une écriture aussi excellente que difficile. George Benjamin opère lui-même dans la fosse où il tire le meilleur de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, rutilant de couleurs et de tons.

Les représentations parisiennes retrouvent la distribution de la création à Aix-en-Provence. Les rôles semblent définitivement taillés sur mesure pour chacun des interprètes. Beate Mordal dispose des deux extrêmes nécessaires pour incarner l’amante extatique puis furieuse, avant de donner à entendre la compositrice désabusée. La voix est claire et le registre supérieur de la tessiture d’une solidité à toute épreuve. Cameron Shahbazi lui donne la réplique dans les deux scènes et trouvent lui aussi deux opposés tout à propos : une sensualité sirupeuse en amant gourmand et une rigidité rythmique en assistant déshumanisé. John Brancy se voit confier la dure tâche de faire vivre deux rôles différents mais dont le ressort dramatique et vocal reste le même : passer de la joie à l’angoisse existentielle. Il y parvient en donnant des accents violents à son artisan et des notes plus désespérée au collectionneur. On l’imagine sans mal inverser son interprétation, le texte le lui permettrait. Zabelle est un rôle court et Anna Prohaska fait un sort à chaque note, avalant sans mal le vaste ambitus exigé. Le timbre conserve un duvet mordoré à la séduction immédiate. Il est surtout le reflet requis aux sucs un rien acidulés de Marianne Crebassa. La mezzo-soprano épouse totalement une écriture vocale taillée sur mesure. La voix conserve sa rondeur et sa chaleur une heure durant cependant. Le jeu simple et l’interprétation sans affect inutile émeuvent de plus en plus à chaque étape, jusqu’à une scène finale déchirante.

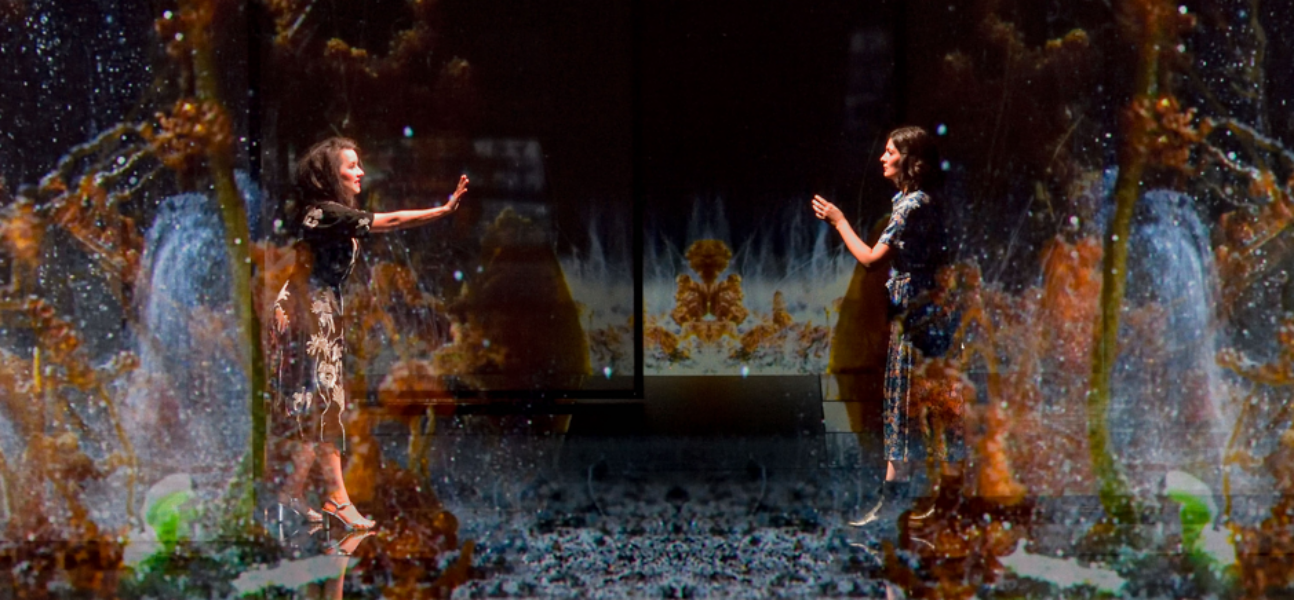

Servis par un tel entourage, la tâche aurait pu être simple pour Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma. Encore fallait-il faire de cette boucle constituée de quatre rencontres répétitives et du même point de rupture (ce « mais » où le bonheur déraille), une réussite visuelle. C’est chose faite avec un dispositif efficace et des marqueurs scéniques simples : le tapis roulant, symbole de la course à la gloire effrénée de la compositrice qui s’arrête quand Woman lui affirme qu’elle doit être si heureuse. L’incroyable et toxique jardin de Zabelle, qui inverse les points cardinaux de la scène, donne lui aussi à sa façon les clés d’interprétation d’un opéra certainement promis à des reprises.