Hector Berlioz n’a entrepris qu’un seul oratorio, qu’il voulait appeler « Mystère sacré » avant d’en faire une trilogie autour de la naissance et de l’enfance du Christ.

Dans ses Grotesques de la musique, Berlioz raconte que l’ouvrage est en quelque sorte né par hasard. À l’automne 1850, au cours d’une soirée à Paris chez son ami l’architecte Pierre Duc, le compositeur improvise un chœur, l’ Adieu des bergers à la Sainte-Famille. Il fait croire que c’est un certain Pierre Ducré maître de musique du XVIIè siècle, qui l’a écrit. Peu après, il ajoute deux morceaux, le Repos de la Sainte Famille pour ténor et orchestre, et une ouverture dans le même style que la première pièce. Il baptise (si l’on ose dire) cet ensemble La Fuite en Égypte qui sera la pièce centrale de la future trilogie qu’il appellera L’Enfance du Christ. Berlioz fait représenter son chœur des bergers par sa Société philharmonique et continue de faire croire qu’il s’agit de l’œuvre du compositeur oublié, Pierre Ducré. Il annonce par la même occasion que la pièce fait partie d’un oratorio dudit Ducré, inédit. Toute la presse musicale gobe sans ciller l’histoire de celui qui ne passait pas pour un affabulateur. Excentrique peut-être, mais pas extravagant. Et la presse trouve ces pièces certes un peu datées, mais charmantes.

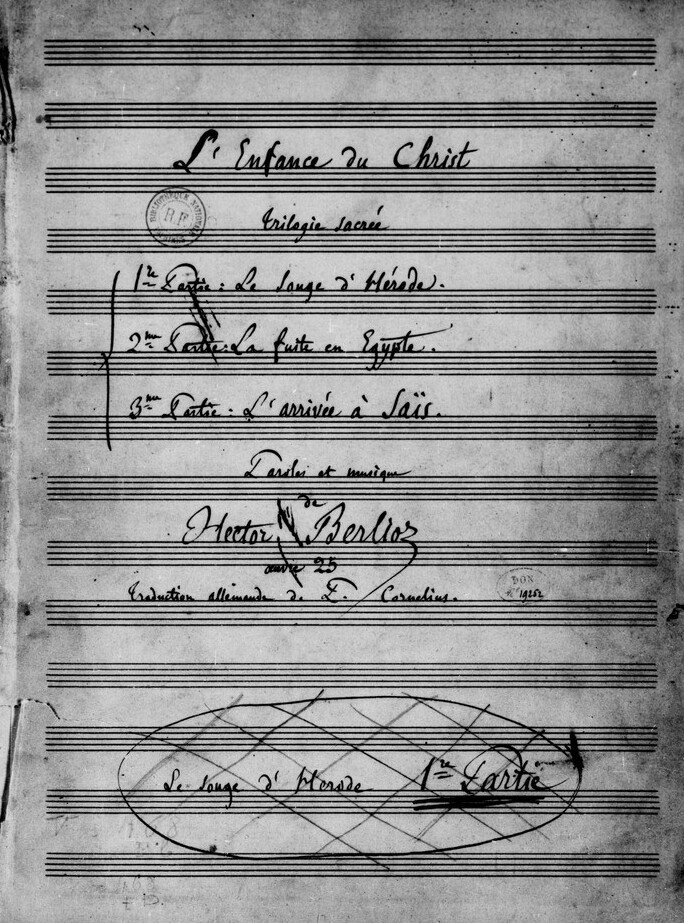

Deux ans plus tard, en 1852, Berlioz publie la Fuite en Égypte, qu’il décrit comme des ‘Fragments d’un Mystère en style ancien attribué à Pierre Ducré, Maître de Chapelle imaginaire, et composé par Hector Berlioz ». Ce dernier fait exécuter les pièces qu’il a écrites les unes après les autres, tel un feuilleton musical, un peu partout en Europe et, enhardi par le succès qu’il rencontre, il finit par faire exécuter toute La fuite en Egypte, puis écrit coup sur coup L’arrivée à Saïs et le Songe d’Hérode, qu’il termine durant l’été 1854.

Le 10 décembre 1854 suivant, à la Salle Herz, Berlioz dirige les trois parties de la trilogie complète. C’est l’un des rares grands succès du compositeur de son vivant, et ce dernier a été immédiat. Il s’est renouvelé très vite, quelques semaines plus tard, à Weimar, chez l’ami Liszt qui le fera représenter.

Berlioz n’utilise pas de texte sacré mais parsème son œuvre de références bibliques dans la succession d’airs, de chœurs et de récitatifs qui composent la partition. Son orchestre n’a jamais été aussi transparent, plus délicat et peut-être plus inspiré. Le compositeur disait qu’il avait écrit son œuvre à la manière des « vieux missels enluminés ».

Une semaine plus tard, dans Le Ménestrel, Léon Gatayes termine son article pauvrement inspiré de ceux de Berlioz pour Le Journal des Débats par cette phrase : « (…) l’œuvre entière est remplie de tendances religieuses, d’aspirations divines, et l’Enfance du Christ marquera dans l’histoire de l’art par une contremarche dans le mouvement musical de notre époque. » Car le moderne Berlioz est allé puiser chez son maître Lesueur et chez les maîtres du Grand Siècle. Et il en ressort plus moderne encore qu’il ne l’a jamais été, sans même avoir changé de style. Il réussit par la même occasion à se faire (enfin) élire à l’Institut, 18 mois plus tard. Une sacrée consécration.