Empruntons l’expression à César – avant de s’empresser de la lui rendre puisqu’elle lui appartient : c’est « en même temps » que la reprise de Norma à Bordeaux jusqu’au 6 février ravira les contempteurs et les amateurs de belcanto romantique.

Ceux qui vouent le genre aux gémonies, lui reprochant tout à la fois son absence de théâtre et son indigence orchestrale, trouveront dans la mise en scène d’Anne Delbée et la direction de Francesco Angelico des arguments en leur faveur. Non que la lecture musicale soit indigne, elle a la vertu de l’équilibre et apporte aux chanteurs son indispensable soutien. Le terzetto à la fin du premier acte est même agité du frisson que l’on attendait depuis une ouverture sans grand relief, mais la tension retombe après l’entracte et l’orchestre de Bordeaux Aquitaine, peu inspiré par le clair-obscur bellinien, pousse la note.

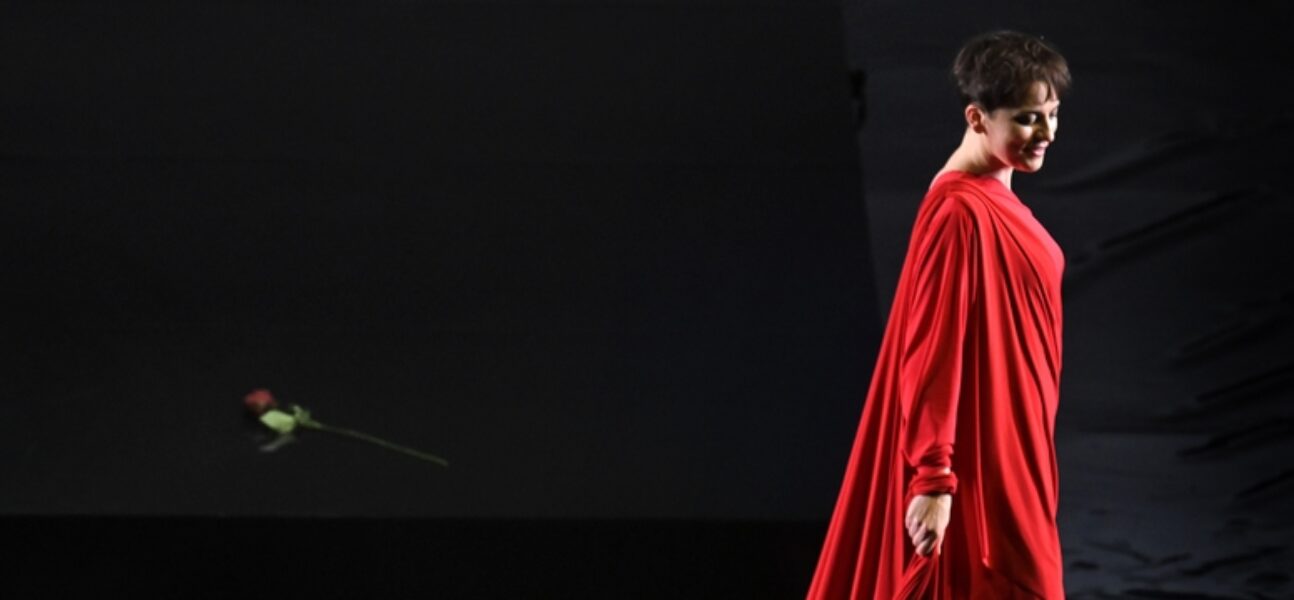

Déjà commentée – et éreintée – dans nos colonnes à Marseille en début de saison et Toulouse en 2019, la mise en scène a le mérite d’aligner de beaux costumes (Mine Vergès) et de belles lumières (Vinicio Cheli). De drame, il ne saurait cependant être question lorsque le geste scénique se réduit à quelques mouvements de bras, que la vidéo se substitue à la présence physique des enfants de Norma, représentés par des joujoux dorés, et qu’un personnage supplémentaire, baptisé Dieu Cerf, débite par-dessus la musique des poèmes celtiques

© Frédéric Desmesure

A la bonne heure ! Voilà qui offre tout loisir aux amoureux du beau chant pour se concentrer sur les voix, à commencer par le chœur, uni dans la même ferveur, qu’il s’agisse de supplier ou de vociférer – « Il fragor dell armi » à pas de velours, menaçant, comme une promesse de l’orage qui éclatera un peu plus loin dans un « Guerra, guerra » à décrocher le lustre de la coupole peinte par Robin.

Davide Tuscano campe un Flavio solide dont on pressent qu’il pourrait briguer un jour le poste de proconsul romain. Premier prix du concours Bellini 2019 – ce qui est un gage de maîtrise belcantiste –, Déborah Salazar offre à Clotilde une vivacité qui sied à un rôle devenu l’objet d’une attention accrue depuis que la jeune Joan Sutherland le chanta en 1952 aux côtés de Maria Callas.

Dans un répertoire qui ne lui est pas familier, Jean-François Borras opte pour un Pollione musclé, d’autant plus viril qu’il ne recourt pas au falsetto – contrairement aux ténors de l’époque, nous rappelle l’excellent Jean-Jacques Groleau dans le programme du spectacle. Sa séduction tient moins aux intentions stylistiques qu’à l’attrait irrésistible du timbre égal sur toute la tessiture, quitte à chanter parfois un peu bas. Originaire de Géorgie, Goderdzi Janelidze possède les sonorités chaudes et caverneuses des voix venues de l’est. Rugosité et projection, deux autres caractéristiques slaves, ajoutent à la stature féroce d’Oroveso. « Ah ! del Tebro », son air du deuxième acte, expose la science du legato tout en dévoilant l’autre visage du chef des Druides, solennel et paternel.

Le musicographe et apôtre du bel canto Rodolphe Celletti déplorait qu’Adalgisa fût désormais confié à un mezzo-soprano, conséquence de la distribution de Norma à des sopranos. La présence de Karine Deshayes dans le rôle-titre aurait pu favoriser le retour à la configuration originelle mais Bordeaux a choisi de ne pas déroger à la tradition. Olga Syniakova possède une voix plus sombre que sa consœur, plus courte aussi, assez souple cependant pour vocaliser et ornementer. Le velours soyeux de l’étoffe explique l’attraction exercée par la jeune prêtresse sur Pollione. Surtout, dans un opéra dominé par les duos entre les deux prime donne, son timbre se marie à merveille avec celui de Karine Deshayes.

© Frédéric Desmesure

De la Norma de notre mezzo-soprano nationale, nous avons déjà disserté à Aix-en-Provence puis Strasbourg. Qu’écrire de plus sans se répéter ? S’émerveiller une nouvelle fois de la maîtrise belcantiste, de l’agilité, de l’éventail des couleurs et des nuances indispensables pour surmonter les difficultés de la partition et donner à saisir la complexité des sentiments en jeu. Redire combien cet art du chant ne se place pas au service de la démonstration mais de l’expression. Constater qu’en dépit des traits furieux, des écarts véhéments et des aigus vengeurs dont elle est capable, cette Norma se présente d’abord maternelle, ce qui aide mieux à comprendre son revirement compassionnel au 2e acte. Se délecter encore et encore des notes effilées et dorées à la façon d’un caramel lorsque le chant se fait élégiaque. Et sans rechercher comme Celletti une vérité originelle qui finalement importe peu, se réjouir de bénéficier dans ce que Sergio Segalini, autre thuriféraire du bel canto, appelait « le rôle des rôles » d’une proposition qui, aujourd’hui comme hier, connaît peu d’exemples.