Louable entreprise que de ramener à la lumière une œuvre oubliée dont la dernière des rares reprises remonte à 1992 (au Festival Massenet de Saint-Étienne avec notamment Michèle Command, Jean-Philippe Courtis et Jean-Luc Viala sous la direction de Patrick Fournillier).

Le travail d’édition du Palazzetto Bru Zane pour ce Grisélidis est comme toujours un modèle du genre.

Est-ce un grand Massenet ? Disons que c’est un Massenet un peu mineur, mais délicat, aux beautés secrètes. Et dont l’une des originalités est qu’il s’essaie au mélange des genres, ainsi que le souligne Alexandre Dratwicki dans son avant-propos.

Moitié bouffonnerie un peu lourde (le rôle du diable), moitié sentimentalité typiquement Massenet, à quoi s’ajoute un peu (trop) de piété de sacristie et un rien de convention bourgeoise (le retour du mari qui revient des croisades comme on rentrerait du bureau), bref s’arrangeant d’un livret dont le convenu frise le pauvret. Et que ses récurrentes métaphores ornithologiques (oiseaux captifs ou tombés du nid, ou volant à tire-d’aile ou « changeants et fidèles », etc.) ne parviennent pas à faire décoller.

L’appel du midi

Grisélidis, c’est en somme l’enfant du PLM et du Félibrige, un pur produit d’opéra-comique. La Provence est à la mode depuis Mireille de Gounod, l’Arlésienne de Bizet ou celle de Cilea (1897), et Massenet aime à villégiaturer au Cap d’Antibes, sous « les feux de ce clair et bon soleil du Midi », parmi « les allées ombreuses imprégnées des parfums les plus suaves ».

Cette Grisélidis n’est autre que la Griselda apparue d’abord vers 1350 dans le Décaméron de Boccace, vite reprise par Chaucer et Pétrarque, puis par Christine de Pizan comme modèle de la vertu féminine avant que Perrault n’en fasse l’effigie de la patience dans l’un de ses contes. Elle sera l’héroïne de maints opéras, certains connus tels ceux d’Alessandro Scarlatti (1721) ou Vivaldi (1735), d’autres plus obscurs (Albinoni, Bononcini, Caldara, Piccini, Paër, tous sur le livret d’Apostolo Zeno). Bizet lui-même travailla à un Grisélidis en 1870, sur un livret de Victorien Sardou, mais le laissa inachevé (il en reprit des idées pour Carmen, dont l’air de la fleur).

Ici, c’est d’un « mystère en trois actes » d’Armand Silvestre et Eugène Morand (père de Paul) joué au Théâtre-Français en 1891, que prend sa source l’opéra-comique de Massenet.

En deux mots, l’intrigue : le Marquis de Saluces part pour la Croisade, laissant au château sa femme et son fils, convaincu de la fidélité d’icelle, qui résisterait même à un assaut du Diable. Lequel surgit (évidemment) et fait le pari qu’elle cédera aux sortilèges qu’il va susciter. À peine le Marquis éloigné, il fait apparaître une esclave dont il raconte que le Marquis l’a achetée pour en faire sa future femme. Grisélidis, image de la soumission conjugale, en prend son parti. Puis il fait appel à Alain, un tendre berger dont Grisélidis avait été autrefois éprise, mais elle résiste à cette tentation. Enfin, le Diable enlève l’enfant de Grisélidis et ne le rendra que si la dame cède aux charmes d’un jeune matelot. Le Marquis revient alors, Grisélidis et lui se jettent dans une fervente prière qui a l’effet de faire apparaître Ste Agnès tenant l’enfant dans ses bras. Déconfiture du Diable et carillon triomphal.

Quelques mois avant Pelléas

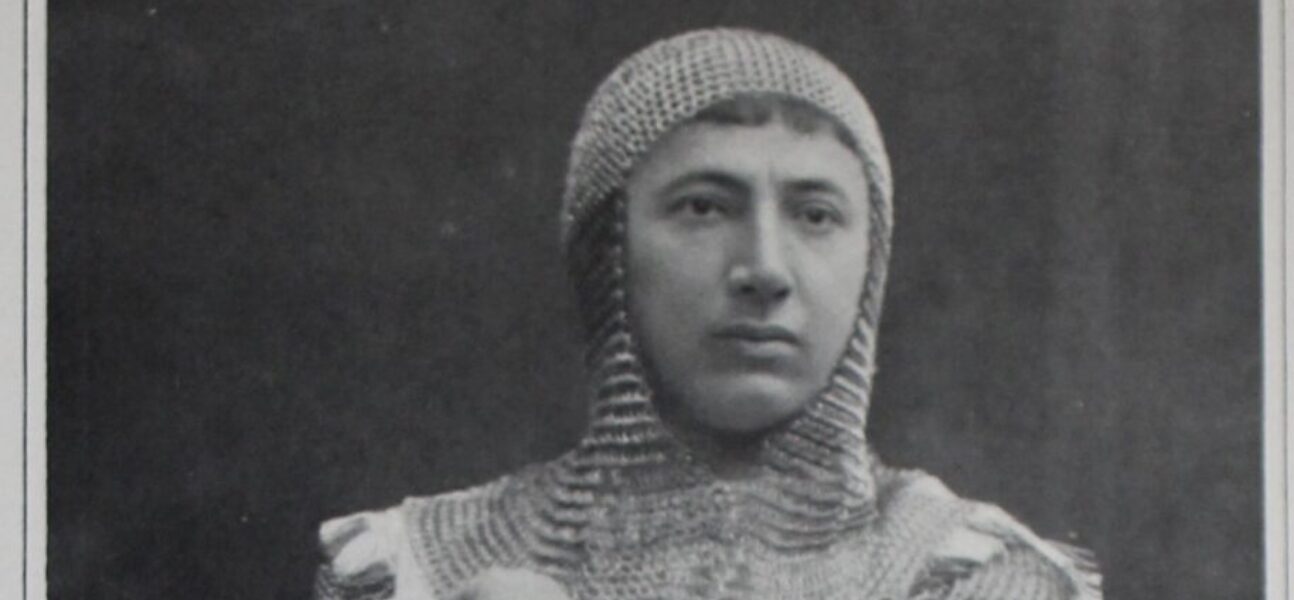

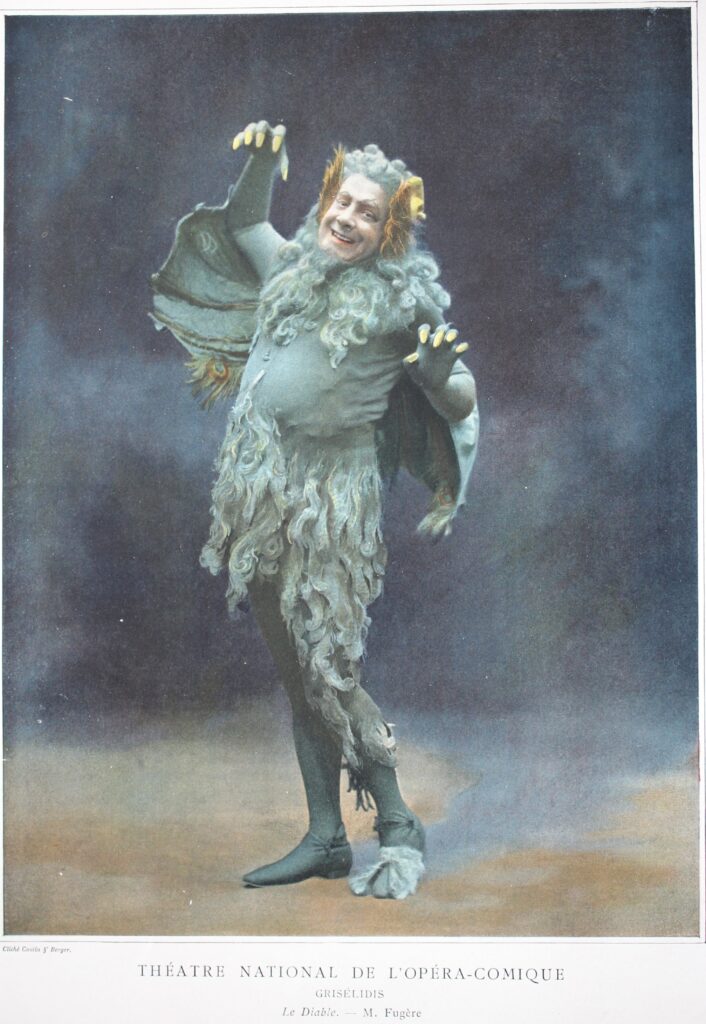

Massenet fait travailler les principaux solistes, qui sont Lucienne Bréval, sculpturale wagnérienne, le toujours excellent Hector Dufranne (le Marquis) et Adolphe Maréchal dans le rôle du berger Alain (il sera le plus acclamé). Quant au Diable, c’est Lucien Fugère, vieux spécialiste des rôles-bouffes (il en fera des tonnes dans un costume assez grotesque, puis travesti en marchand d’esclaves levantin et en vieux marin). C’est l’élégant André Messager qui dirigera l’orchestre (avant celui de Pelléas six mois plus tard).

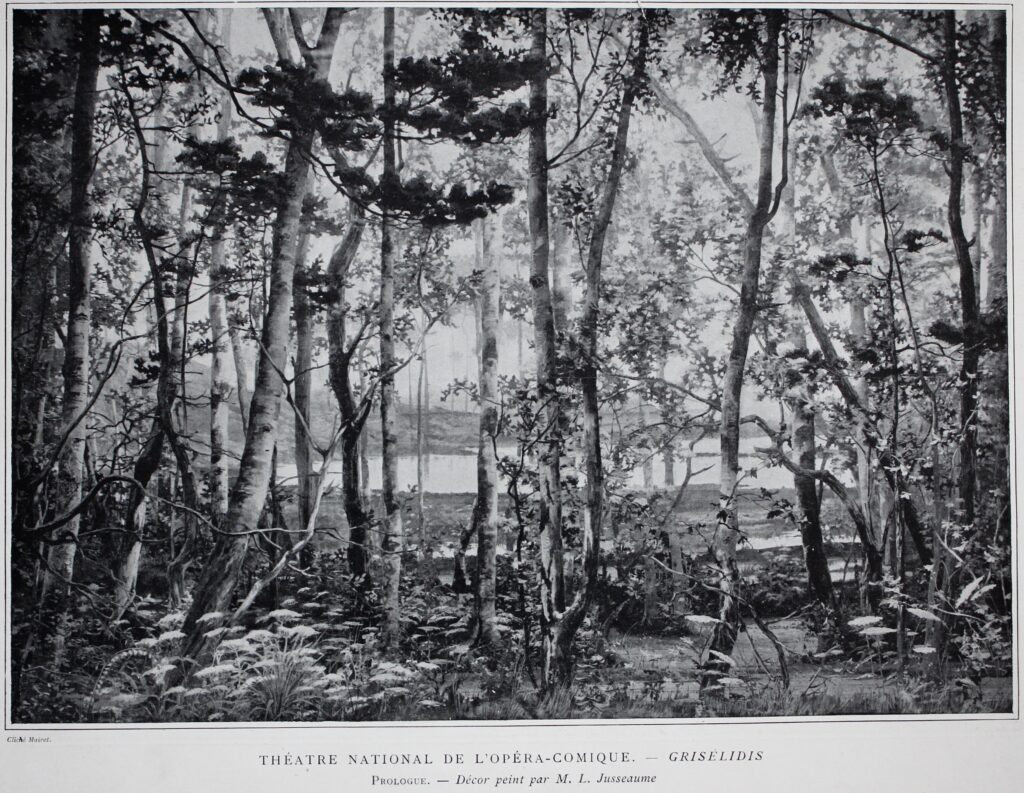

La critique de l’époque saluera la mise en scène d’Albert Carré et les décors de Lucien Jusseaume, qui bientôt brossera ceux de Pelléas (autre rêverie médiévale et décentralisée), notamment la forêt du prologue, et l’oratoire des premier et troisième actes (avec un triptyque dont jaillira le Diable et, par une grande baie, une découverte sur le paysage des environs du château de Saluces), l’acte II montrant la terrasse plantée d’orangers devant le château. Les éclairages, suggestifs et doux, font l’unanimité (la Salle Favart a été dès sa reconstruction en 1898 le premier opéra d’Europe à être électrifié).

La musique de Massenet semble écrite d’une main un peu dolente, inspirée et délicate ici, un peu négligente là. Camille Bellaigue, dans son son compte-rendu pour la Revue des Deux-Mondes, appelle assez justement « habitudes de l’esprit » « ces mélodies qui montent toutes, emportées moins par une force égale, et qui dure, que par une spasmodique violence » et « les brusques oppositions, trop familières à M. Massenet, du paroxysme et de la défaillance, de l’excitation et de la langueur…. »

Mais après ces piques, le même Bellaigue se rattrape en énumérant nombre de belles choses qui ne sont « pas très loin des meilleures pages de Werther ».

Des ariosos à foison

Précisément, dans sa brièveté et sa candeur de livre d’heures, le prologue est parmi les moments les mieux réussis. À peine le paysage est-il esquissé par l’orchestre (cors bucoliques et gazouillis des flûtes) que dans un arioso d’entrée assez exigeant le berger Alain chante « les cieux tendus d’or et de soie qui reflètent toute [sa] joie » de revoir la belle Grisélidis dont il attend le passage. Cet arioso puis son air « Voir Grisélidis » mettent tout de suite en valeur les beaux phrasés de Julian Dran et un timbre aussi chaud qu’éclatant dans les envolées lyriques que lui offre Massenet.

Survient alors le Marquis auquel le compositeur ne réserve pour l’instant qu’un arioso très retenu sur de fines textures des cordes. C’est que le Marquis est subjugué par l’apparition de Grisélidis, virginale et sage comme une image pieuse. Si subjugué qu’il lui demande sa main.

Pas contrariante, elle promet de lui obéir toujours, dans un arioso commencé a cappella puis ennuagé de longues tenues de cordes. Belle intériorité des premières phrases de Vannina Santoni. Des voix du ciel chantent un Alléluia (Massenet usera et abusera de cette religiosité de vitrail). Désespoir du gentil berger.

C’est à Adèle Charvet qu’échoit le rôle de Bertrade, le suivante de Grisélidis, chantant avec sensibilité une chanson de toile, qui pastiche l’écriture modale, tandis que Thibault de Damas et Adrien Fournaison incarnent respectivement les rôles du Prieur, truculent et pieux, et de Gondebaut, valet forcément balourd du Marquis.

Lequel Marquis ressemble assez à l’honnête Albert de Werther. Massenet le fait s’exprimer souvent sous forme d’ariosos un peu gris, mais parfois dans de longues lignes que Thomas Dolié conduit avec beaucoup d’art et de goût et d’un timbre superbe. S’appuyant, et c’est méritoire, sur les vers fleuris de MM. Silvestre et Morand. Belle noblesse de son « Traiter en prisonnière Grisélidis » où il met en évidence la souplesse de l’écriture de Massenet, mêlant subtilement l’arioso et de brèves effusions mélodiques.

Il sera vite interrompu par la première interruption d’un diable farceur que Tassis Christoyannis dessine avec une truculence gourmande. La rançon de cette faconde est qu’on doive parfois avoir recours au livret pour comprendre ce qui est dit. Les couplets du Diable au deuxième acte « Jusqu’ici sans dangers… Loin de sa femme qu’on est bien », d’ailleurs d’une misogynie assez pesante, y perdront de leur verve, et un peu de leur prosodie raffinée. Il existe un enregistrement de cet air par Michel Dens, témoignage intéressant d’une tradition perdue.

Une écriture rapide, complexe, légère

La longue scène d’adieux entre Grisélidis et le Marquis offrira un autre exemple de l’écriture complexe, rapide, légère, à laquelle s’essaie Massenet. Dans l’air de Grisélidis « Devant le soleil clair », se feront entendre à nouveau de brèves envolées mélodiques, tuilées les unes sur les autres. Le timbre lumineux, le legato, les aigus faciles de Vannina Santoni s’y déploieront d’abord sur un simple accompagnement de violoncelle, puis de bois et de cordes, de plus en plus opulent. Celui qui accompagnera l’air d’adieux du Marquis, et les phrasés d’une belle tenue de Thomas Dolié.

Le deuxième acte sera grevé de scènes bouffes, mettant en scène le Diable et sa femme Fiamina (Antoinette Dennefeld), peut-être amusantes au théâtre, mais longuettes et assez brouillonnes au disque. Et le long lamento initial de Grisélidis, s’achevant sur une inévitable prière, aura paru avoir peu inspiré Massenet.

En revanche, après que le Diable aura invoqué les esprits et fait s’éclore un parterre de roses (ici la non moins inévitable valse), l’air d’Alain « Je suis l’oiseau » sera servi par Julian Dran avec élégance jusqu’à sa péroraison en voix mixte, puis son duo avec Grisélidis « Rappelle-toi les jours » sonnera comme une version estompée (à peine) de celui de Saint-Sulpice dans Manon, les deux voix s’exaltant l’une l’autre et fusionnant dans un de ces crescendos de passion dont Massenet a le secret. On y entend entre les deux artistes la même entente que dans ce duo de Manon, justement, qu’ils ont enregistré sur l’album-récital de Vannina Santoni paraissant en même temps que ce Grisélidis.

Au troisième acte, l’air de Grisélidis, « Des larmes brûlent ma paupière », est d’un Massenet à son meilleur et Vannina Santoni y est à la fois très musicienne et très sensible, comme dans son duo avec le diable, déguisé cette fois-ci, en « vieux calfat », où Tassis Christoyannis sera toujours aussi truculent (et sa diction toujours aussi brinquebalante dans une composition qui se veut pittoresque).

Cléricaux et anti-cléricaux

Les retrouvailles entre le Marquis et Grisélidis, grâce au décidément parfait Thomas Dolié, respireront mieux. Son « Dieu ! c’est elle ! », enthousiaste, est l’occasion de dire combien Jean-Marie Zeitouni conduit souplement l’Orchestre national Montpellier-Occitanie, mettant tour à tour en valeur les délicatesses et les couleurs de l’orchestration, puis les bouffées de fièvre des personnages.

La grande scène de réconciliation du couple est rendue dans son juste esprit, même si on peut la trouver d’un conventionnel assez ridicule. Leur duo, « Dans le nid aux chaudes caresses, où les métaphores volatiles défilent en vols serrés, amènera une prière à deux (« Ô croix sainte, immortelle flamme ») d’un sulpicien achevé, avec croix de flammes se transformant en épée victorieuse du mal…

Le final grandiloquent avec chœur céleste et carillon triomphant est d’ailleurs intéressant à replacer dans le contexte de 1901 : c’est le moment où, dans une France qui s’est couverte depuis quelques décennies d’un blanc manteau d’églises néo-gothiques, la querelle de la séparation de l’Église et de l’État coupe le pays en deux (ce n’est pas la dernière fois).

La querelle entre cléricaux et anti-cléricaux aboutira à la loi de 1905. Quel sens faut-il prêter à l’apparition miraculeuse de Sainte Agnès ramenant aux malheureux parents leur enfant disparu et à la déconfiture du Diable (« Le Diable de ces lieux est chassé pour jamais » s’exclame Grisélidis) sur fond de Magnificat ? Remettons ce débat à une autre fois.

Et restons-en simplement à la jolie réussite de cet enregistrement. Il serait évidemment intéressant, mais est-ce envisageable dans la situation actuelle des maisons d’opéra en France, qu’une version scénique en soit un jour proposée.