Faut-il faire le voyage jusqu’à Zürich pour ce Manon Lescaut de Puccini ? Oui, pour que l’on entende parler un peu français – la chose est rare – dans les coursives de l’Opernhaus, la première scène d’opéra suisse. Mais oui surtout pour y entendre une Manon magnifique, Elena Stikhina, modèle de chant puccinien, de phrasé, de musicalité, de sensibilité, sans parler d’un timbre de voix, des plus émouvant – on y reviendra.

Après avoir essayé de raconter la conception de Barrie Kosky. Lequel parle de cet opéra comme de son préféré du compositeur de Lucca (avec la Fanciulla del West, qu’il a mise en scène ici même, déjà avec Marco Armiliato au pupitre).

Pourquoi cette dilection particulière ? À cause, dit-il, d’un quatrième acte d’une modernité incroyable qui voit les deux héros errer sur la lande de Louisiane, désemparés, avant la mort de Manon, « sola, perduta, abandonata ».

Des masques à la Ensor

D’où l’impression que le fantasque Kosky batifole et s’amuse pour patienter avant ce qui l’intéresse lui aussi : le moment où on quitte le décoratif (où il excelle…)

Décorative donc, la foule des étudiants et des bourgeois du premier acte, celui du relai de poste d’Amiens, dont le metteur en scène fait un cortège à la James Ensor, très réussi d’ailleurs : costumes multicolores et surtout masques expressionnistes, grotesques, ricanants. Comme celui d’Edmondo (Daniel Norman), qui apparait au lever de rideau en violoneux et chante son couplet « au public » devant la troupe des masques brandissant des instruments de musique anciens. Une scène de musical à l’américaine (Barrie Kosky, on le sait, penche souvent du côté du music-hall). Tout au long du spectacle ces masques, bondissant, gesticulant, entrant et sortant, commentent l’action, comme un chœur antique de carnaval.

Le salon de la voiture hippotractée

L’autre trouvaille de Barrie Kosky, c’est de symboliser le parcours de Manon en faisant rouler sur scène quatre véhicules hippotractés, tirés chacun par deux chevaux, noirs ou bais, chevaux de théâtre bien sûr, habités par des humains. Seul décor, une toile peinte aux coloris fanés en fond de scène, vieux feuillage de théâtre, et à jardin deux grandes portes de métal, celles d’une remise d’où sortiront successivement :

– une grosse patache d’abord, trimbalant sa cargaison de masques, mais aussi Manon se maquillant à la fenêtre – dans le livret elle hésite entre différentes mouches, avant de choisir l’Assassine (près de l’œil) et la Voluptueuse (près de la lèvre), son plan de bataille en somme.

– un élégant fiacre, qui l’emmènera à Paris avec Des Grieux qui se sera pris de passion pour elle au premier coup d’œil. Ce jeune homme, Barrie Kosky le voit comme un poète, un rêveur (il note ses impressions sur son carnet). Malheureusement Saimir Pirgu, ténor vaillant, mais comédien maladroit, s’agite et gesticule, sans dessiner rien. C’est un ténor à l’ancienne. La voix a de l’éclat, une puissance considérable, un medium charnu, des aigus brillants. Mais, même s’il fait de louables efforts de cantabile dans son madrigal d’entrée « Tra voi, belle, brune et blonde », il en restera toujours au même chant extraverti sans jamais esquisser ce je ne sais quoi de fragile qui fait ressembler des Grieux à Puccini.

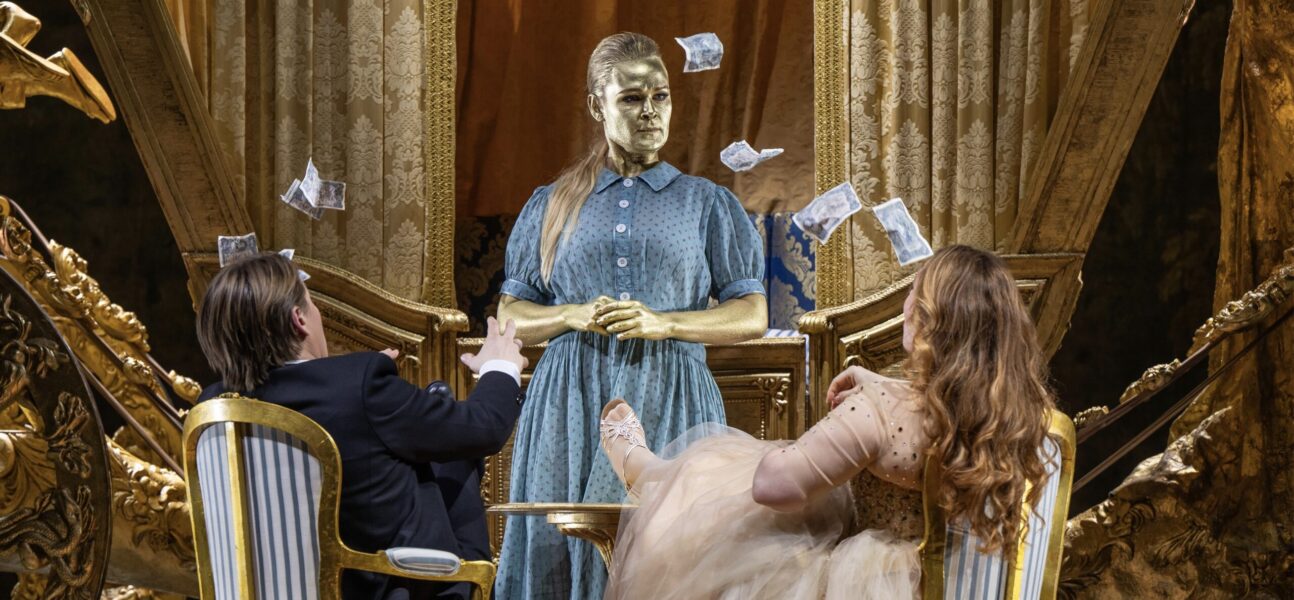

– un carrosse colossal et doré, sommet de kitsch, et mené comme les autres par un cocher à tête de mort. Ce salon ambulant rococo, où Manon trône en robe du soir mousseuse, c’est la prison que lui a offerte son protecteur Géronte du Ravoir. Elle voudra s’échapper de cette vie de luxe en dérobant les bijoux et diamants du bonhomme.

– d’où la quatrième voiture, une cage sur roues, celle qui l’emmènera au Havre.

Au quatrième acte, plus de chevaux, mais une minable carriole que tireront, épuisés, Manon et Des Grieux.

« Con passione disperata »

Si la partition ménage aux solistes quelques airs où briller, c’est aussi un opéra d’action avec de nombreuses scènes dialoguées, auxquelles Barrye Kosky s’attache à donner le maximum de vie. D’où peut-être le style « semi-parlato » qu’adopte Géronte (Shavleg Armasi), classique silhouette de banquier, pochette de soie et cigarette dédaigneuse.

Konstantin Shushakov ne nous aura guère convaincu non plus dans le rôle, certes ingrat, de Lescaut, frère de Manon et souteneur sans scrupules qui vend sa sœur au plus offrant. Comédien maladroit, voire malaisant (ah ! cette scène d’ivresse…), surjouant la vulgarité dans son petit costume gris. Son jeu de scène décousu semble souvent contaminer sa manière de chanter. Baryton aigu, il manque parfois de legato et d’italianitá, même s’il soigne un peu davantage son « Una casetta angusta » et si ses scènes de complicité au deuxième acte avec Manon sonnent assez juste.

Tout repose donc sur les deux héros. On ne reviendra pas sur l’extraversion de Saimir Pirgu. D’un point de vue vocal, son « Donna non vidi mai » aura montré évidemment de grands moyens, une vaillance dominant sans difficulté un orchestre très sonore.

L’acoustique de l’Opernhaus a la qualité d’être très claire, voire trop, d’où un certain manque de fondu et un orchestre très en avant. Mais elle a cet avantage qu’on ne perd rien de la direction très détaillée, acérée, nerveuse, constamment vivante de Marco Armiliato. Le Philharmonia Zürich met en lumière la finesse pointilliste de l’orchestration de Puccini et le Chor der Oper, très sollicité sous ses masques, est comme toujours excellent. Son « Venticelli, ricciutelli » à mi-voix est particulièrement ravissant, comme seront précises et légères ses interventions dans la scène des menuets.

Un Puccini belcantiste

Reste la superbe Elena Stikhina. Son « Manon Lescaut mi chiamo » initial montre d’emblée son sens de la ligne. Ce chant radieux illumine le « Vedete, io son fedele », premier duo des deux jeunes premiers, dont l’exaltation culmine avec le « Ah ! fuggiamo ! Manon, v’imploro » de Des Grieux et un irrésistible tutti orchestral aussi fougueux qu’eux.

Familière de Puccini (elle a été Tosca à la Scala, à Covent Garden et au Met, Liù à Berlin, Cio-Cio-San à Bastille), elle a le côté champagne, le chic, les trilles et le contre-ut qu’il faut dans le madrigal « L’ora, o Tirsi », mais c’est dans son « In quelle trine morbide » qu’elle peut donner à entendre son art de nuancer de mélancolie ses longs phrasés, de jouer de pianissimos subtils impeccablement projetés. Une manière de chanter qu’on dirait belcantiste, tant elle atteint à l’émotion par des moyens seulement musicaux.

Et, même si Barrie Kosky lui demande des choses un peu vulgaires (ces tremblements de seins et de hanche pour émoustiller le vieux Géronte qui s’en étouffe…), sa manière de colorer le timbre redonne de l’élégance au personnage, et un peu de distance avec la bouffonnerie ambiante.

Dans le grand duo d’amour de l’acte II, elle trouve d’extraordinaires accents de vérité, de fragilité, de lyrisme désemparé (« Pensavo a un avvenir di luce »…), face à un Des Grieux, bien tonitruant hélas. Il suffira à Elena Stikhina d’un « Un’altra volta sarò fedele e buona » sincère, pudique, pour équilibrer le « Ah ! Manon, mi tradisce » à nouveau trop impulsif et violent de son partenaire.

Le plateau du troisième acte s’envahit de cages éclairées de néons blafards. Image terrible et forte. Notons l’idée intéressante de faire chanter la chanson de l’allumeur de réverbères par une des prisonnières, Ninetta, devenue une personne trans et en l’occurrence un ténor (Tomislav Jukić).

Très belle scène de l’appel des reléguées, l’une de ces scènes d’action avec chœur dont Puccini se fera une spécialité (la Barrière d’Enfer de la Bohème ou le Te Deum de Tosca). Marco Armiliato la mène sur un tempo lancinant et glaçant (il y est aussi magistral que dans la cinglante scène finale du II).

Less is more

C’est dans le dernier acte qu’Armiliato trouvera ses plus belles couleurs d’orchestre (les cordes notamment) et le meilleur équilibre plateau-fosse. C’est là aussi que Saimir Pirgu aura ses meilleurs moments, dans le dépouillement de « Vedi, son io que piango ».

Mais le sommet, ce sera bien sur le « Sola, perduta, abandonata » de Manon. Seule au milieu de la scène, debout, les bras le long du corps, elle n’est plus qu’une voix. Donnant à chaque note son juste poids de désespoir. Dialoguant avec des flûtes lointaines, puis un hautbois, puis l’ensemble de l’orchestre. Crescendo d’émotion, mais toujours purement musical, intériorisé, jusqu’à un « Non voglio morir », frémissant. Et bouleversant.

Comme sa dernière étreinte avec Des Grieux revenu.

Contraste entre les immenses accords de l’orchestre qui sonnent comme un glas, les appels éperdus de des Grieux, et l’extrême dépouillement d’Elena Stikhina, qui n’est plus qu’un filet de voix, ultime souffle de cette « passione disperata » que voulait Puccini.

Il y aura un très long silence avant les premiers applaudissements, signe d’une émotion profonde.