Connaissez-vous Philidor ? Si vous êtes féru d’échecs, c’est probable, car ce grand joueur et théoricien est encore lu aujourd’hui. L’amateur d’opéra-comique aura lui aussi croisé son nom puisqu’il fut, avec Grétry et Monsigny, de la génération qui donna ses lettres de noblesse au genre, au point d’en faire un produit d’exportation apprécié et influent dans toute l’Europe.

Plus encore que ses avatars du siècle suivant, l’opéra-comique de la seconde moitié du XVIIIe reste soupçonné d’une indécrottable mièvrerie. Le disque l’a peu célébré, toutefois on peut trouver des témoignages plus ou moins heureux de Sancho Pança, Blaise le savetier, Tom Jones ou Les Femmes vengées, et il faut entendre le bel album de Christiane Eda-Pierre consacré à ce répertoire.

Mais alors, Philidor dans une tragédie lyrique ? Dans les années 1760, l’Académie royale de musique cherche un nouveau souffle. Le révéré Lully est remis à l’affiche au prix d’un sérieux rhabillage musical, et la direction se tourne vers divers noms aujourd’hui oubliés : De Bury, Berton, La Borde, Cardonne… Cette période d’interrègne entre Rameau et Gluck est elle aussi peu documentée au disque, si ce n’est Hercule mourant de Dauvergne (1761) et le Persée de Lully et al. de 1770, plus des scènes gravées par Reinoud Van Mechelen et Chantal Santon-Jeffery.

Les vedettes de la Comédie-Italienne sont donc sollicitées pour raviver les grands genres français. Monsigny signe l’opéra-ballet Aline, reine de Golconde en 1766, Philidor la tragédie Ernelinde l’année suivante et Grétry le ballet Céphale et Procris en 1773 (puis Andromaque en 1780). Avec Ernelinde, la rupture est manifeste : prologue, divinités et machines ont été remisés ; l’Antiquité disparaît au profit de la Scandinavie médiévale ; on ne compte que quatre personnages ; et la tragédie se déroule en trois actes au lieu de cinq. On mesure déjà la différence avec Les Boréades de 1764, acmé d’une certaine école.

Par contraste, le langage de Philidor est très imprégné d’Italie. Du style buffo bien sûr, mais aussi serio. On sait que le compositeur admirait l’Orfeo de Gluck, dont des échos très nets traversent le début d’Ernelinde. De fait, l’opéra fusionne habilement tradition française et style italien, à l’orchestre comme au chant. Rompu à l’opéra-comique, Philidor est fin dramaturge et sait donner leur poids aux mots. La nouveauté réside dans une expression moins guindée, plus directe ; à la sublime pudeur française succèdent une énergie et une virtuosité plus italiennes. L’extrême sophistication instrumentale et harmonique d’un Rameau paraît éloignée, au bénéfice d’une séduction toute classique.

Le livret de Poinsinet, inspiré lui aussi d’un modèle italien, est efficace. Tout tient au conflit entre Ricimer et Rodoald, dans lequel sont pris leurs enfants respectifs Sandomir et Ernelinde. Vainqueur avec son fils de la bataille qui ouvre l’opéra, Ricimer veut épouser Ernelinde, jadis promise à Sandomir. Les amants résistent ; le fils est mis aux fers, la fille doit faire un choix cornélien, les fiertés paternelles s’entrechoquent. Renversé in fine, Ricimer se suicide et le couple renoue.

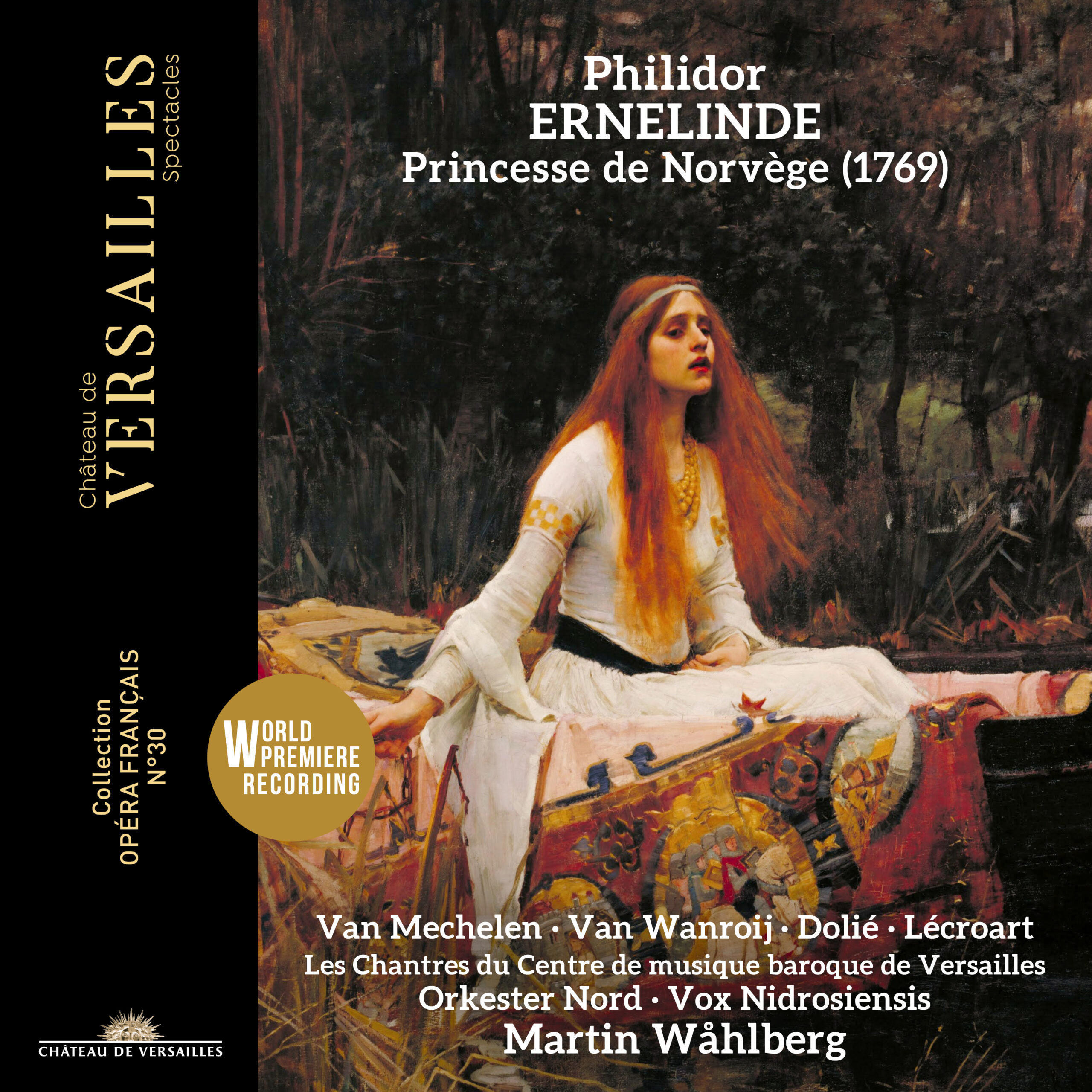

Le talent mélodique et la peinture des sentiments de Philidor, gages de ses succès à la Comédie-Italienne, servent parfaitement la tragédie et épousent même une esthétique du terrible (batailles, prison, suicide final) dont la vogue ne fera que s’amplifier. Jamais on a l’impression d’entendre un compositeur perdu dans un genre qui n’est pas le sien. Pourtant, l’accueil fut mitigé devant la nouveauté de l’opéra, sa « violence » et son italianité – et l’absence de Sophie Arnould. La tragédie d’Ernelinde fut mieux appréciée lors des remaniements de 1769 (version ici proposée, moyennant des coupures dans les ballets), 1773 et 1777.

Bravo, donc, aux équipes de recherche et de production versaillaises pour cette résurrection passionnante. Un grand soin a été apporté aux détails d’une interprétation informée : Philidor rompt avec la tradition en notant précisément l’ornementation des lignes vocales, riches en tremblements et autres mordants, sans parler de vocalises au développement italien. Les récitatifs déroutent aussi : la prosodie marie les traditions françaises et italiennes, et la réalisation tranche radicalement avec ce qu’on entend habituellement en reprenant la composition et les techniques d’accompagnement du petit chœur de l’Académie royale durant ces années-là (un clavecin, deux ou trois violoncelles et une contrebasse). Enfin, quatre hautbois et quatre bassons enrichissent les parties de cordes, conformément aux effectifs et usages documentés.

Ces apports scientifiques jettent un éclairage sonore passionnant sur l’opéra français de l’époque, et peuvent compter sur l’excellent Orkester Nord. Chef norvégien installé à Trondheim, chantre de l’opéra français, Martin Wåhlberg assure habilement la conduite du drame, dont Philidor a habilement dosé les pleins et déliés, surtout dans les deux premiers actes.

Les solistes n’appellent que des louanges, notamment Matthieu Lécroart en Ricimer. La partie est exigeante et le baryton, fort d’une diction limpide et d’une voix longue, ne tombe jamais dans la caricature lorsqu’il tonne (« Né dans un camp », « Transports, tourments jaloux ») tout en sachant manier la caresse (air avec chœur à la fin du I). Rodoald est un rôle moins riche, mais Thomas Dolié n’est pas moins éloquent, son baryton plus buté mais non moins étendu convenant au rôle.

Quand il crée Sandomir, Joseph Legros n’a débuté à l’Opéra que depuis trois ans. On mesure combien il impose déjà sa signature dans la variété des registres et la virtuosité. Reinoud Van Mechelen répond au défi du grave à l’aigu, dans la douceur et l’autorité. Son entrée triomphale à l’acte I, la belle scène de prison avec chœur du III et l’ariette virtuose finale avec chœur sont des beaux moments vocaux, mais il faut aussi souligner l’expression toujours juste des récits, par exemple la découverte d’Ernelinde évanouie. La protagoniste, justement, convient bien à Judith van Wanroij sur les plans vocal et dramatique. Le clou est le monologue halluciné puis l’air « Oui, je cède au coup qui m’accable » ; on relève aussi « Cher objet », dont le sentiment se rapproche de l’opéra-comique.

Les solides Chantres du Centre de musique baroque de Versailles, rejoints par le chœur Vox Nidrosiensis, mêlent souvent leurs voix à celles des solistes, ou se divisent pour le plus sophistiqué (et français) « Dieu des combats ». La soprano Jehanne Amzal et le ténor Clément Debieuvre sortent de leurs rangs pour interpréter les silhouettes et les divertissements, notamment des ariettes fort développées. La basse Martin Barigault assure le reste des petites interventions.

On ne prétendra pas qu’Ernelinde est un chef-d’œuvre oublié, mais la partition séduit constamment et représente une contribution fascinante entre Rameau et Gluck. Les atouts artistiques et philologiques de l’interprétation finissent de faire de cette parution un événement.