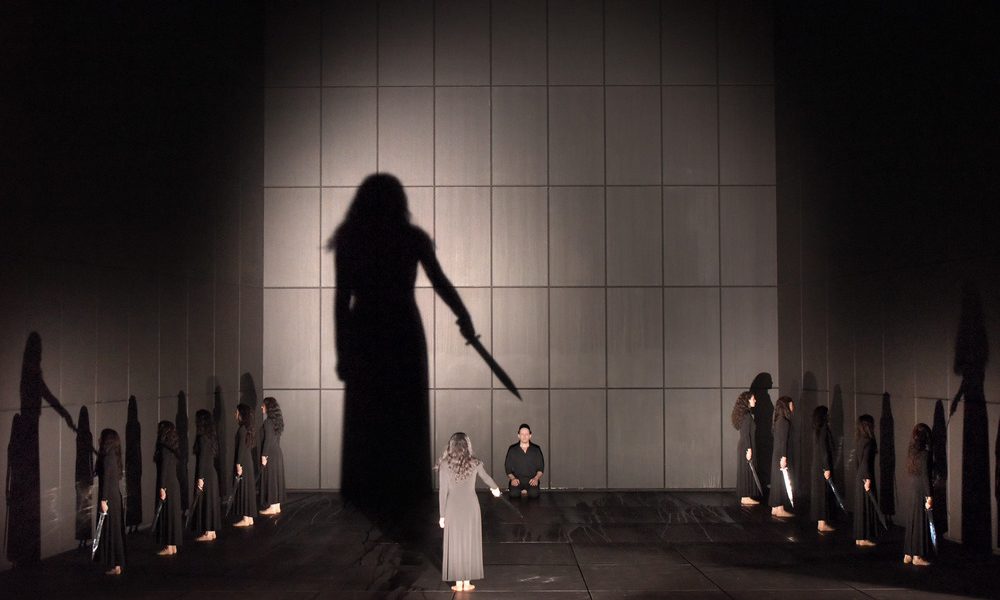

Créée à Chicago en 2006, la production d’Iphigénie en Tauride signée Robert Carsen conclut en beauté la saison lyrique du Théâtre des Champs-֤Élysées. C’est une ovation unanime qui accueille au salut final tous les artistes, y compris le metteur en scène qui signe là l’un de ses spectacles les plus aboutis. Durant le prélude, le rideau se lève sur un décor uniformément sombre. Le sol et les parois composés de plaques rectangulaires, sont noirs. Vêtue d’une longue robe noire, ses cheveux bruns tombant sur les épaules, Iphigénie s’avance, bientôt rejointe par un groupe de danseurs, eux aussi tout en noir, qui écrivent à la craie sur les murs les noms de ses défunts parents avant d’exécuter une sorte de danse au cours de laquelle chaque protagoniste mime le geste d’égorger son partenaire. C’est dans ce huis-clos oppressant que se déroule la totalité de l’action. Pas de décors si ce n’est l’autel sur lequel Oreste doit être sacrifié, pas d’accessoires non plus excepté les longs poignards que tiennent les danseurs dans leurs mains, danseurs omniprésents qui représentent tour à tour les prêtresses, les Grecs, les Scythes, les gardes de Thoas et les Euménides qui viennent tourmenter Oreste dans une scène aussi spectaculaire que terrifiante, tandis que les chœurs sont relégués dans la fosse. La direction d’acteurs de Carsen s’intègre à la chorégraphie de Philippe Giraudeau avec une redoutable précision pour faire progresser le drame sans le moindre temps mort jusqu’à son dénouement, dépouillé lui aussi : pas d’apparition de Diane sur son nuage, on entendra seulement la Déesse en « voix off », en revanche, durant le chœur final, les murs se soulèvent laissant apparaître une vive lumière blanche sur laquelle se détache en ombre chinoise la silhouette d’Iphigénie demeurée seule sur la scène.

Iphigénie en Tauride © Vincent Pontet

La distribution réunie ici est d’une homogénéité sans faille jusque dans les seconds rôles. Saluons les excellentes prestations de Charlotte Despaux, Victor Sicard et Francesco Salvadori impeccable Scythe, ainsi que la Diane, solennelle dans sa courte intervention, de Catherine Trottmann. Doté d’une voix solide et bien projetée, Alexandre Duhamel campe un Thoas impressionnant de noirceur et de cruauté. Le Pylade à la fois touchant et déterminé de Paolo Fanale séduit d’emblée, le ténor italien qui a pour lui un timbre clair, non dénué de charme, un physique avenant et une belle présence scénique, maîtrise l’art de la déclamation avec une diction française tout à fait intelligible et presque sans accent. Son air « Unis dès la plus tendre enfance », tout en délicatesse, est l’un des plus émouvants que l’on ait entendus. Gaëlle Arquez trouve en Iphigénie un rôle qui convient idéalement à ses moyens vocaux. C’est peu de dire qu’elle assure ici une prise de rôle réussie. Sa voix aux couleurs mordorées, qui s’appuie sur un registre grave sonore et un aigu solide, épouse tous les affects de son personnage. Elle attaque son grand récitatif « Cette nuit j’ai revu le palais de mon père » avec un regard égaré et une voix blanche pour exprimer son effroi, à moins que ce ne soit l’effet du trac mais le résultat est saisissant. Son fameux air « Ô malheureuse Iphigénie » est interprété avec un style accompli et une grande sensibilité tout comme sa prière du quatre « Je t’implore et je tremble ô Déesse implacable » où l’émotion est palpable. C’est un triomphe que lui réserve le public au rideau final, triomphe qu’elle partage avec Stéphane Degout qui incarne un Oreste halluciné, torturé, poignant, avec une voix souple qui se plie à la moindre de ses intentions et s’épanouit jusqu’au fa dièse aigu. Sa diction superlative et le poids qu’il donne à chaque mot font de lui sans conteste l’un des meilleurs titulaires du rôle à l’heure actuelle. Enfin les chœurs, dont l’importance est primordiale dans cet ouvrage, sont au-dessus de tout éloge dans leurs différentes interventions.

A la tête de son Balthasar-Neumann-Ensemble aux sonorités luxuriantes, Thomas Hengelbrock propose une direction énergique, contrastée et éminemment théâtrale qui tient le spectateur en haleine jusqu’au dernier accord.