Si la première journée de l’anneau du Nibelung narre la transformation de Brunnhilde, de fille obéissante à son père en jeune femme autonome s’éveillant aux sentiments, les représentations de Die Walküre au Teatro San Carlo, où Juraj Valcuha est invité à diriger, métamorphosent l’orchestre napolitain, pourtant point faible de l’institution déjà souligné par les chroniqueurs de forumopera. La transformation se réalise ce soir en trois temps. Le premier acte s’écoule dans une lenteur hypnotique. C’est une nécessité autant qu’un choix du chef slovaque. Cela lui permet de patiemment construire l’équilibre entre ses pupitres et d’étager avec soin les leitmotivs et les dynamiques. Certes les cordes manquent encore cruellement de consistance, les cuivres peinent à maîtriser leur puissance et font montre d’une précision aléatoire. La petite harmonie et les violoncelles s’imposent en conséquence comme les deux jambes qui font avancer l’ensemble. Lenteur donc pour ne pas fragiliser un édifice aux fondations fébriles, langueur interprétative pour plonger ce premier acte dont une lecture très noire où tout l’espoir a fui le plateau. Si l’on en comprend tant les raisons sous-jacentes que le geste, on sort perplexe au premier entracte. Le deuxième puis dernier acte prennent le contrepied total : lumière, dextérité, consistance… sans devenir irréprochable l’orchestre et son chef embrassent le souffle lyrique wagnérien, portés par une distribution à faire pâlir d’envie les plus grandes maisons lyriques. La soirée culmine dans des adieux de Wotan où enfin les cordes possèdent tout le corps nécessaire pour enluminer de rubato la supplique du dieu.

Egils Silins, bien connu de la scène parisienne, endosse le cache-œil du maître du Walhalla. De la puissance et du mordant il en a revendre : il en impose à l’orchestre même quand la tempête fait rage et soutien les assauts de la partition jusque dans une invocation à Loge quasi dictatoriale. Seule Ekaterina Gubanova peut lui rabattre le caquet. La mezzo russe fréquente tant le rôle de Fricka qu’elle fait de ses accents et emportements une seconde nature. Le métal possède toujours ce chatoiement clair-obscur qui sied à la déesse, quand l’actrice sait composer un port à la fois noble et blessé. La bourrasque est brève mais elle laisse le dieu et le public pantelant. Liang Li n’est pas encore un Hunding de la même trempe mais la noirceur et l’autorité de ses interventions le place sur le bon chemin. Les Walsung trouvent en Manuela Uhl et Robert Dean Smith un couple complémentaire. Pour elle, un timbre aux accents plaintifs, relais immédiat du personnage et de son désespoir doublé d’une assurance vocale et scénique certaine. Seules quelques stridences à l’aigu trahissent les limites de l’interprète notamment dans sa dernière intervention sur le leitmotiv de la rédemption par l’amour. A 63 ans, le ténor américain fait preuve d’une fraicheur vocale de jeune premier, d’un métier patiemment acquis dans les plus grands rôles sur les plus grandes scènes internationales. Mathématiquement pourrait-on dire, il chante un des Siegmund les plus aboutis qu’il nous ait été donné d’entendre, un Siegmund dont la rondeur du timbre sied aux emportements amoureux, un Siegmund puissant aux « Wälse » tenus sur une longueur de Guinness Record, un Siegmund tout en legato et en lyrisme. C’est avec une joie non feinte qu’Irène Theorin retrouve son Tristan de Bayreuth. Là encore le métier est indubitable chez celle que toute l’Europe connaît en Brunnnhilde, à l’exception de Paris qui se sera contenté d’une seule Elektra. Tout juste lèvera-t-on un sourcil à la simplification rythmique des derniers « hojotoho » que la suédoise opère par commodité. Tout le reste est irréprochable vocalement et d’une intelligence interprétative profonde. Irène Theorin montre toute l’évolution du personnage de cette jeunesse aveugle et enjouée, aux doutes, aux premières irisations de l’amour et à la révolte. La voix possède cette malléabilité capable des crescendo et des forte les plus puissants sans obérer la capacité à chanter piano les phrases le plus douces de la walkyrie.

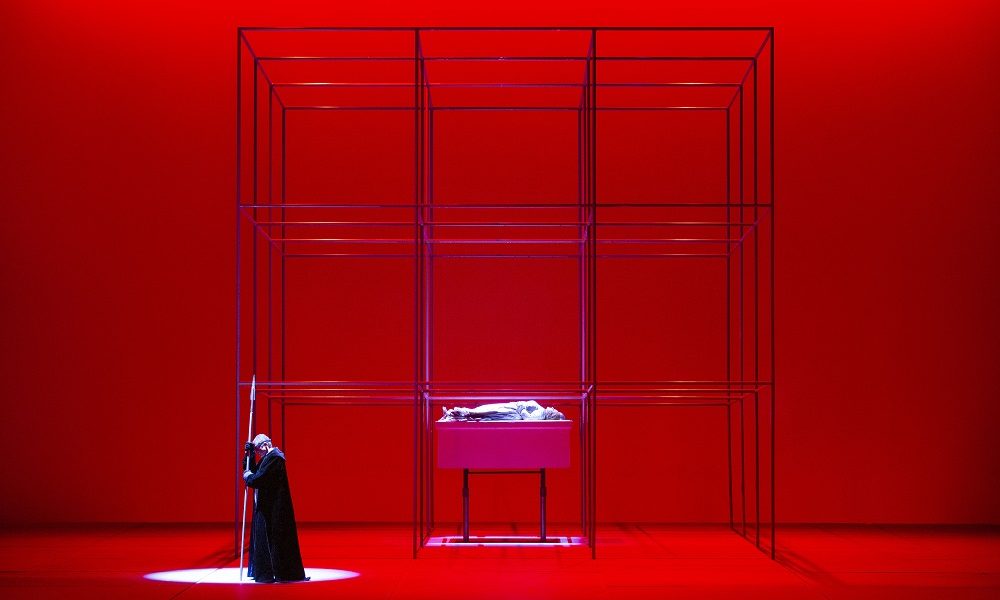

© L. Romano

La mise en scène de Federico Tiezzi s’inscrit dans la veine symbolique et emprunte chez ses maitres des éléments disparates : là des lumières à la Wilson, ici une direction hiératique pour faire bonne mesure dans un décor unique constitué d’un cube fait de de squelettes de cubes. Quelques accessoires, dont certains incongrus (pourquoi les jumeaux reviennent-ils avec des éléments aussi triviaux que deux sacs à dos de randonnée avec matelas inclus… Hunding devait dormir bien profondément) et le tour est joué. L’ensemble se laisse voir sans parasiter ce qui reste avant tout une réussite musicale dans une salle, joyaux des théâtres italiens.