Comment mettre en scène un texte qui, même en musique et repris à plusieurs voix, relève de la prière et sans aucune action ? Une Passion raconte une histoire, dans un déroulement chronologique, avec des personnages, des actions et des lieux différents. Mais le Stabat Mater ne raconte rien. Le poème attribué au moine franciscain Jacopo de Todi repose sur une image fixe, celle d’une femme au pied d’une croix où pend un cadavre. Ecrit dans le dernier quart du XIIIe siècle, alors que l’institution du sacrement de mariage allait de pair avec l’image idéalisée de la femme dans la littérature courtoise, ce texte est une prière adressée à la mère du Christ. Nul être humain n’a pu aimer le Christ plus qu’elle, ni souffrir autant de ses souffrances, cet amour maternel engendrant une compassion poussée jusqu’à la communion. Aussi cette Mère est-elle l’intermédiaire idéal entre le croyant et le Sauveur : qu’elle lui permette de ressentir les douleurs qu’elle a endurées, afin qu’il puisse ainsi se rapprocher de celles du Christ et ainsi être admis, grâce à son témoignage, au paradis.

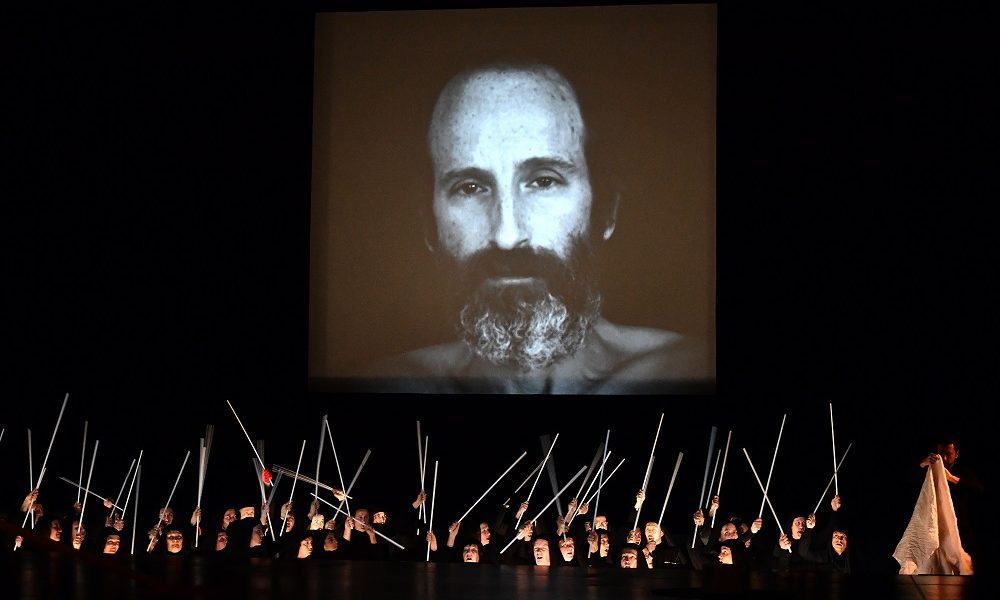

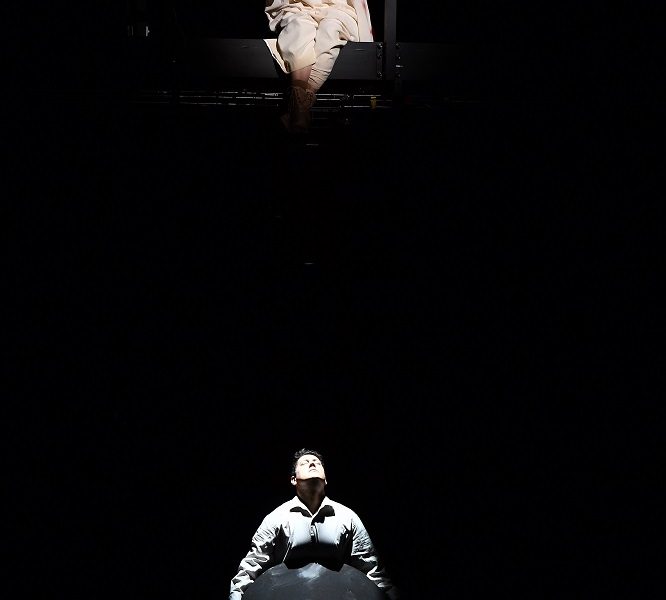

Sandra Pocceschi et Giacomo Strada sont-ils croyants ? Ont-ils abordé l’œuvre dans l’optique où elle a été écrite par un compositeur fervent catholique qui avait trouvé dans cette prière un moyen de réconforter sa femme, durement éprouvée par la mort successive de leurs trois enfants ? Leur regard sur le texte, au travers de leur travail, nous a semblé étranger à cette vision de la Mère du Christ en intercesseur suprême et, peut-être à dessein, iconoclaste. La souffrance, oui, mais celle des humains. Car pour croire à Marie passeuse vers le Ciel, il faut croire à ce dernier. Le No future inscrit sur les tee shirts portés par les quatre solistes, que l’un d’eux conservera jusqu’au numéro final, pourrait nier son existence et dénoncer par là une illusion et une imposture. De même l’installation des chœurs dans une fosse au centre de la scène, où ils sont longtemps comme prisonniers sous la chape noire qui obture ce vide, pour ne les en délivrer que tardivement est-elle la figuration de leur aliénation ? C’est peut-être ce qui a poussé certains spectateurs à quitter la salle en cours d’exécution et d’autres, peu nombreux mais vigoureux, à huer aux saluts les responsables du versant scénique. La proposition théâtrale est pourtant d’une belle richesse ; elle multiplie les images en fonction des séquences et malgré sa complexité elle procède avec une fluidité presque sans défaut. Maintes idées sont saisissantes, dans la lenteur calculée de mouvements, dans le décalage entre le vu et l’entendu, dans l’utilisation de l’espace sous les cintres, dans la juxtaposition ou la disjonction rapide du blanc et du noir, dans l’inattendu des costumes des solistes, dans l’utilisation d’un extrait de film ou un éclairage caravagesque…

© Marc Ginot

Mais la médaille a son revers : la profusion des effets scéniques accapare l’attention au détriment du versant vocal et musical. L’ensemble formé par la réunion des chœurs Accentus et Opéra national Montpellier Occitanie affronte l’enjeu d’une partition qui sollicite les choristes dans sept numéros sur dix. Quelques acidités dans les aigus sur la fin de l’exécution trahissent peut-être la fatigue chez les soprani mais la performance globale est impressionnante et réussie. Christophe Grapperon, le chef associé du chœur Accentus, vient saluer seul. Il est vrai que c’est Laurence Equilbey, la « patronne » d’Accentus, qui dirige l’Orchestre national Montpellier Occitanie. Le Stabat Mater de Dvorak, dont elle a enregistré la version pour piano, n’a aucun secret pour elle et elle semble en avoir transmis les clefs aux interprètes. Les musiciens répondent à ses indications, qu’elle modèle dans l’espace avec clarté. Très attentive au legato, elle construit des crescendos sans heurt et ne cherche pas à faire tonner l’orchestre. C’est une lecture pour nous très équilibrée, un peu trop pour faire sonner les échos bohémiens. Mais l’intention était peut-être de réaliser une exécution compatible avec la vocation initialement liturgique de l’œuvre.

Initialement seulement, car au moment où il l’écrit Dvorak cherche avec constance le succès à l’opéra, et c’est peut-être pour cela qu’il a repris la formule de l’aîné célèbre, celle de Rossini, avec un quatuor de voix solistes. Il a écrit pour elles plusieurs solos, deux pour la basse, deux pour le ténor, un pour l’alto et un duo pour soprano et alto. Aucun ne déparerait dans un opéra. Les jeunes interprètes se plient au jeu théâtral qui leur est demandé. A ces jeunes professionnels du théâtre lyrique, la partition ne résiste pas. On pourrait, par goût, souhaiter un timbre plus sombre pour la basse Ilya Silchukov et pour l’alto Agata Schmidt, qu’un tempo un peu sage prive du mordant possible dans l’Inflammatus. Le soprano Helena Juntunen n’a pas une grande voix, mais cette fragilité s’accorde à ce qu’elle chante, et à son apparition sur la rampe des projecteurs de scène en costume de Colombine. Reste le ténor Dovlet Nurgeldiyev, dont la voix lumineuse, tout ensemble charnue et légère, est un régal qui fait oublier le contexte. Il remporte du reste le plus vif succès aux saluts, que la contestation mentionnée plus haut ne trouble que brièvement. On sort du théâtre partagé, admiratif de la conduite d’un projet inventif mais conscient que ce brio a en partie éclipsé la partition sans laquelle il n’y aurait pas eu de spectacle. Et enclin à comprendre la colère de ceux qui sont partis : le titre annonçait un contenu qui, pour eux, relève du sacré. Ne serait-il pas préférable, et peut-être plus loyal, lorsqu’une oeuvre de ce genre est traitée de façon peu conventionnelle, d’annoncer la couleur ?