Le rideau de scène donne le ton de cette Périchole peroxydée et pyrotechnique à l’Opéra de Clermont-Ferrand : mur lépreux couvert d’affiches lacérées. Les plis et replis de la toile nous offre le choix entre « Vilement le fond de gâche » ou « Vivement le Front de Gauche » nous disent les plus visibles sinon les plus lisibles des options… à moins qu’il n’y soit question d’affront ! Celui du dénuement et de la misère du peuple invité à l’insu de son plein gré à la fête du prince, histoire de nous rappeler à la dure réalité, appelée aussitôt à disparaître sous les rires et les farandoles. Les choix dramaturgiques d’Olivier Desbordes qui signe la mise en scène aux côtés de Benjamin Moreau est tout en ombres sous-jacentes et lumières crues. Plus les ficelles, voire les cordes à nœud sont grosses et moins on est dupes. Ubuesque, cette république bananière pour n’exhiber que ses oripeaux bariolés n’en est, réflexion faite, que plus ambigüe.

Desbordes sollicite sans cesse notre vigilance, et réveille nos consciences par le biais d’incessants autant que brefs rappels à l’ordre. Comme ces apparitions fugaces mais inquiétantes et entêtantes d’une soldatesque en tenue de camouflage ; ou cette sépulcrale salle du trône à degrés, aux sièges en forme de pierres tombales ; ou ce monarque et sa cour aux perruques choucroutées à l’oxygène et vêtus du noir et blanc d’un deuil prémonitoire ; ou encore le codétenu de Piquillo clin d’œil au masque de fer grimaçant du visage décharné de la mort. La fête appartient à la rue, nous dit Desbordes. Elle est la sève du peuple frondeur et insouciant mais faussement innocent, tandis que les hiérarques et leurs concubines sont confits dans un protocole mortifère et une ignorance suicidaire.

© Nelly Blaya

Pourtant rien d’idéologiquement surligné, foin de message philosophico-existentiel appuyé. On est dans l’allusif à double sens, dans le refus presque obstiné de toute justification militante. Le spectre de la mort et les fantômes de la dictature, pas plus tôt qu’entre-aperçus, s’effacent sous les cotillons et les flonflons d’un orchestre aux allures de banda à laquelle il emprunte la tonicité débridée. Peu de décors mais judicieux ; juste de la couleur et de la vie. Paroles et musique se suffisent à elles-mêmes et remettent les pendules à l’heure d’une vérité où l’ivresse de la fête populaire masque sous des outrances débonnaires, l’injustice d’une société corrompue et cynique.

La direction sous amphétamines de Gaspard Brécourt est là pour nous rappeler les fondamentaux : la vertu cardinale de l’opéra-bouffe offenbachien en général, et de La Périchole en particulier, est de se faire le héraut de l’effondrement annoncé d’un second empire à bout de souffle. En ce sens Offenbach est bien le témoin de cette agonie et Desbordes son lecteur avisé et Brécourt son traducteur affuté.

La troupe se fait complice sans retenue de cette sarabande endiablée. Quitte à forcer le trait histrionique au détriment du drame (quand même !) omniprésent et d’une incontestable finesse de propos que regretteront certains ? La métaphore d’une charge sans pitié contre l’absolutisme désinvolte et anachronique en pleine révolution industrielle ne saurait faire l’économie d’une certaine verve outrancière. La gouaille populacière de la Périchole de Sarah Laulan en est la figure de proue de cette production désormais bien rodée. Que l’on ne s’y trompe pas : si l’on en croit les témoignages de l’époque, la prestation de l’actuelle généreuse mezzo serait plus proche de celle d’Hortense Schneider, créatrice du rôle, que de la fragile chanteuse de rue où beaucoup la cantonne aujourd’hui. Sarah Laulan ne rechigne pas davantage à tirer son personnage vers les aigus flamboyants d’une ivresse lyrique décomplexée, à l’image d’un provoquant et bien nommé « Je l’ose », typique de ce registre bouffe.

Le contraste n’en est que plus évident et pertinent avec le Piquillo au grain sensible et au timbre d’une délicate séduction de Pierre-Emmanuel Roubet, parfait dindon de la farce en dépit des dénégations trop larmoyantes pour être honnête de sa traitresse de dulcinée.

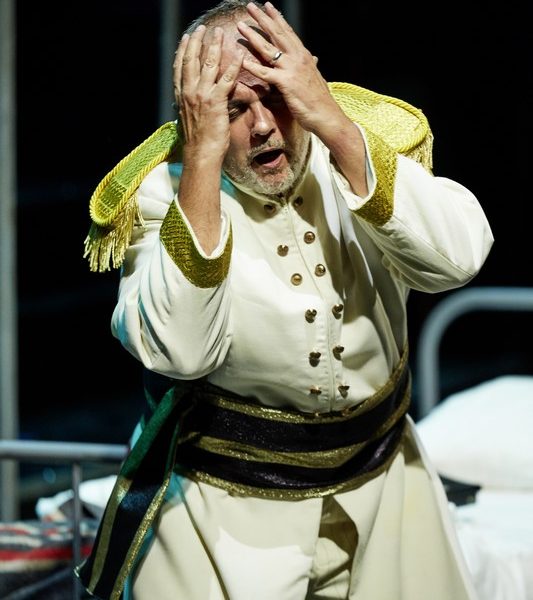

Christophe Lacassagne n’est pas seulement le comédien rossard et libertin que l’on attendait dans le rôle de Vice-roi. Son baryton est au diapason du personnage : graves chaleureux et bien trempés servie par une projection aux solides appuis. Plus ridiculement félon et traitreusement grotesque que le duo Benameur et Vignau doit être difficile à égaler tout comme la rouerie perverse des trois cousines. Avec une prime à la pétillante 2e Cousine de Flore Boixel. Et une « déprime » à l’endroit du priapique Marquis de Tarapote dont le long sevrage sexuel ne nécessitait sans doute pas autant d’explicite insistance.