Un plateau tournant vide sur lequel on déplace un énorme bloc vitré qui ressemble à un aquarium, voilà qui augure mal ce Macbeth donné en costumes contemporains au Staatstheater de Karlsruhe. Et pourtant, ici, ils se targuent même d’avoir des dramaturges, soupire-t-on… Les craintes sont cependant de courte durée, car la vacuité redoutée se révèle correspondre à un dispositif qui, au fil de la soirée, va se révéler brillant et tout à fait passionnant. En effet, le travail du metteur en scène Holger Müller-Brandes, assisté du dramaturge Boris Kehrmann, repose sur un concept assez simple, mais développé avec logique et efficacité dans ses moindres détails, en subtiles ramifications. La structure en verre rappelle ainsi un quartier rouge dans lequel les sorcières/prostituées se donnent à qui voudra d’elles ou en abusera. Les rideaux, aux couleurs changeantes (et souvent rouges, évidemment, lorsque la mort, jamais directement figurée, est suggérée), renvoient directement à la théâtralisation, passant par l’érotisation de la mort. Macbeth va simplement derrière les voilages pour commettre son forfait, nous laissant à notre imagination, puis Lady Macbeth, qui va terminer le travail, se vautre dans les rideaux maculés de sang, comme si elle y grimpait (pardon pour cette comparaison facile) et jouit de se mettre elle-même en scène, glissant du plateau aux coulisses. La boîte, entre appareil de chauffage, télévision ou accessoire de prestidigitateur, fascine tout le monde, sorcières y compris, servant de barrière, passage, miroir ou prison mentale tour à tour. L’enveloppe qui la constitue joue le rôle d’une vitre sans teint et renvoie également les images selon les éclairages, ce qui est très efficace pour les scènes d’apparition. De profil, le caisson vitré devient une sorte de couloir de la mort, impressionnant et glacial dans sa simplicité.

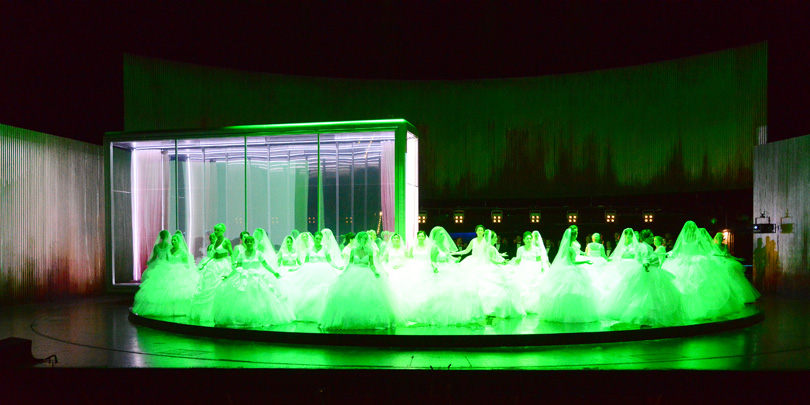

Partant du principe que le spectateur connaît l’histoire ou se laissera porter par le génie dramaturgique verdien, le metteur en scène se permet des licences opportunes : alors qu’elle paraît se diriger vers un échafaud et plutôt que de fixer ses mains qu’elle est seule à voir ensanglantées, sous le regard de ses serviteurs tendrement enlacés, Lady Macbeth ne quitte pas des yeux l’un des enfants assassinés de Macduff resté à terre ; on entr’aperçoit régulièrement la figure de la Pietà et la lecture qu’on peut faire de l’œuvre devient psychanalytique, tournant autour de l’amour, de la mort et de la filiation. La robe maculée de sang de Lady Macbeth laisse entendre qu’elle pourrait avoir fait une fausse-couche. Les deux amants terribles, devenus profondément humains, semblent ne plus avoir de passion l’un pour l’autre et ne se touchent plus après leur forfait, s’épiant derrière l’opacité évanescente des panneaux de verre. Leurs motivations paraissent naître de frustrations sexuelles dont la figuration symbolique est éclairante. À propos d’éclairage, le travail de Rico Gerstner est remarquable. Pas ou peu d’accessoires sur scène : les branches des arbres de la forêt, par exemple, sont des tulles que les sorcières/soldats mettent devant elles, avant de les enfiler et se transformer en mariées pour une danse nuptiale finale qui évoque une boîte à musique kaléidoscopique ou un gâteau de mariage, infernale pièce montée. On se croirait dans du Fassbinder croisé avec du Welles, dans les affres du pouvoir et de volonté de domination au sein du couple, dans une sombre tragédie domestique.

Si l’on se demande d’abord, au vu de la chorégraphie minimaliste, pourquoi l’on a choisi la version de Paris, puisque la troupe de ballet de Karlsruhe, qui aurait pu s’illustrer bien plus classiquement, danse à peine, on se laisse vite séduire par le sobre mais hypnotique pas-de-deux d’un Macbeth en proie au rêve et à ses démons.

© Falk von Traubenberg

Et les voix, dans tout cela ? La troupe de Karlsruhe est constituée d’interprètes de grande qualité et le spectacle est donné avec une double distribution. Du groupe vu ce soir, c’est d’abord Lady Macbeth qui frappe les esprits. Sorte de grande bourgeoise névrosée épatante de vulgarité et de classe, glaciale et embrasée, Barbara Dobrzanska donne beaucoup de chair à son rôle. La voix sait se faire laide et acide quand il le faut. Les aigus sont terribles d’une justesse percutante, avec toujours, en arrière-plan, quelque chose de fragile et d’infiniment délicat. Jaco Venter est un Macbeth vénéneux et tourmenté, répondant largement aux exigences du rôle quasiment jusqu’à la fin ; sa dernière scène le montre néanmoins vocalement épuisé, visiblement à la peine, ce qui ne le rend que plus émouvant. Renatus Meszar est moins convaincant en Banquo et semble avoir des difficultés à se glisser dans le rôle avant que de s’y montrer à la hauteur, alors que Jesus Garcia rayonne en Macduff, poignant et éclatant tour à tour. Pour achever de faire de cette soirée une réussite, les chœurs, magnifiquement enveloppants et puissants, communiquent, dans chaque finale notamment, une exaltation qui nous laisse totalement électrisée à l’issue de la représentation. Dans la fosse, l’orchestre bien équilibré est au service des voix, dans une belle harmonie.