Moins médiatique et pourtant simultanée à celle de Munich, l’Opéra d’Etat de Hambourg mettait à l’affiche une autre création mondiale en ce début d’année 2016 : Stilles Meer, la quatrième œuvre lyrique du compositeur japonais Toshio Hosokawa (voir notre critique de sa précédente création) et placée sous la direction de son directeur musical Kent Nagano. Est-ce la présence sur scène de Bejun Mehta, Susanne Elmark et Mihoko Fujimura qui remplit les rangées de fauteuils jusqu’en ce soir de dernière, ou est-ce le bouche à oreille autour d’une œuvre très personnelle, intime et fascinante ?

Comme bien souvent, le compositeur tire sa force et son inspiration d’un livret solide. Au bord d’une mer apaisée, dans un village de pêcheurs que l’on devinera vite proche des eaux contaminées de Fukushima, Claudia, une allemande remariée à un japonais, erre dans l’impossible deuil de son fils Max et de son mari Takashi disparus lors du tsunami. Stephan, son ex-mari et père de Max, vient au Japon pour la consoler, peut-être la reconquérir. Très vite il réalise que malgré la bienveillance des villageois et les soins constants d’Hiruko, la sœur de Takashi, Claudia vit dans le déni de l’amère réalité. La faute à ce lieu nocif qu’il a fallu évacuer pour ne pas être irradié et à ces corps que l’on ne retrouvera jamais. Une cérémonie symbolique a lieu, inspirée d’une pièce Nô (Sumidagawa). Des sphères de lumière sont déposées sur la mer calme, telle des gerbes de fleurs, symboles des âmes des défunts enfin apaisées. En vain, Claudia rejette la main tendue de Stephan et reste seule, hantée par la tragédie. En filigrane, c’est par le prisme de ce cataclysme intime et de ses répliques dans la psyché des personnages que la librettiste Hannah Dübgen et le compositeur évoquent la tragédie écologique, cette autre perte irréparable. Un thème récurrent dans l’œuvre de Toshio Hosokawa, et une considération contemporaine déjà présente dans C02 à la Scala de Milan où une scène analogue se déroulait sur les rives de Thaïlande frappées par un tsunami en 2004.

Cette rencontre entre Orient et Occident se retrouve également dans la composition musicale. Elle reste tonale et déploie même de belles lignes vocales pour tous les solistes, parfois enluminées d’arabesques en fin de phrase. Mais elle comprend une introduction et une transition orchestrales prévues uniquement pour percussions, comme un concert de Taïko. Des roulis et des déflagrations déchirent le silence. Ils proviennent de groupes épars dans la fosse et se rejoignent en un tutti sismique dont le spectateur encaisse les vibrations. Outre une ambiance sonore de ressac bien intégrée à la musique, le son passe du silence à la note, née d’on ne sait où, enflée à la petite harmonie et aux cuivres. Ces éléments arrivent et meurent en des fondus parfaits sous la main ductile de Kent Nagano dont la précision de la rythmique n’a d’égale que la chaleur et le lyrisme des passages plus mélodieux.

Le chant s’étend, lui, du cri à la parole. Stephan est dévolu au contre-ténor Bejun Mehta. Un choix judicieux grâce à la beauté de son timbre, de son application, et d’une présence scénique tout en roideur et en retenue. Sa couleur vocale si distinguée des autres le détache tout de suite : il est l’Occidental sûr de lui et sûr de réussir à guérir Claudia malgré elle. Pourtant, les grandes pages reviennent aux femmes, gratifiées des deux scènes les plus dramatiques : le glaçant récit des morts rejetés par la mer de Claudia, puis la scène de la cérémonie, sorte d’exorcisme où l’on tente de provoquer chez elle une catharsis. En grande prêtresse, Mihoko Fujimura magnétise. Ce grand mezzo wagnérien, sur lequel l’âge n’a pas de prise, déploie une autorité toute naturelle, tempérée par la chaleur d’un personnage qui n’est qu’empathie pour les autres. Notamment pour Claudia, dont les affres sont dépeints avec intensité par Susanne Elmark. Elle chante bien souvent sur une passerelle à l’arrière du décor, ce qui ne nuit en rien à sa projection. Paradoxalement elle convainc bien plus par son registre médian chaud et bien modulé que par un suraigu où les coloratures manquent parfois de précision. Le pêcheur (baryton) et Hiroto (ténor) trouvent en Marek Gasztecki et Viktor Rud deux belles incarnations tant scéniques que vocales. Le premier s’appuie sur son timbre mat pour traduire l’impatience et le besoin qu’il a de participer à la cérémonie quand le deuxième évoque la mer de sa voix claire. Le chœur des villageois se distingue enfin tout particulièrement lors de sa dernière apparition qui évoque une polyphonie.

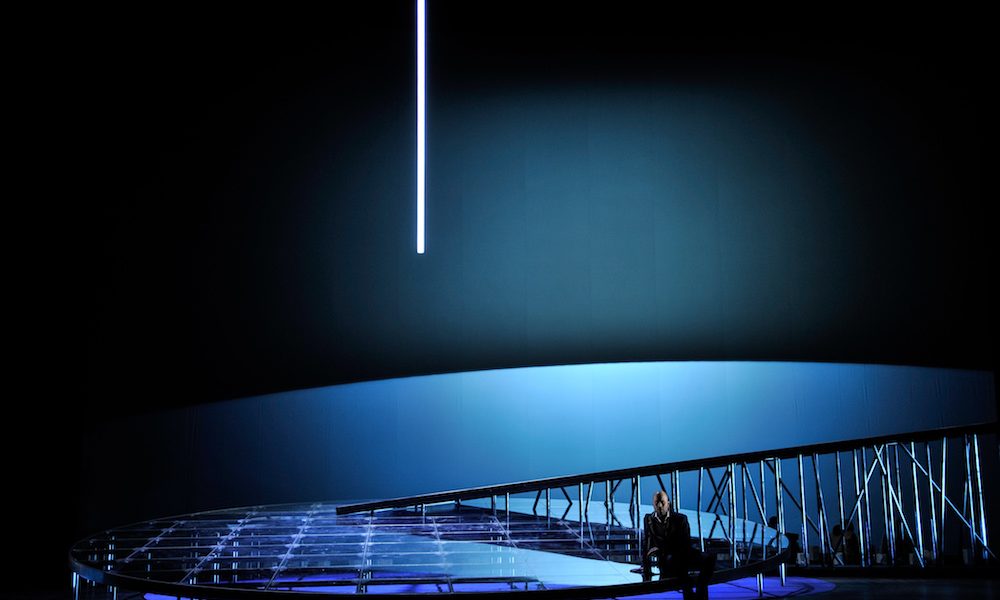

La mise en scène d’Oriza Hirata soigne une ambiance lacustre pendant l’heure et demi de la représentation. Le décor, minimaliste et symbolique, à la fois rivage et place du village, est constitué d’un cercle de métal et de verre qu’une passerelle traverse vers le coté cour. Il fait le choix d’ajouter un robot humanoïde qui posera des questions sans réponse, et détaillera la magnitude des répliques sismiques. C’est surtout la direction d’acteur qui hypnotise, Claudia condamnée à marcher sur cette passerelle, sentier sans fin, Stephan impuissant à la rejoindre, et Haruko en figure féminine de Charon entre ces deux pôles. Là encore les gestes sont distribués avec parcimonie et le drame naît de ces corps que quelque chose d’invisible empêche de réunir.