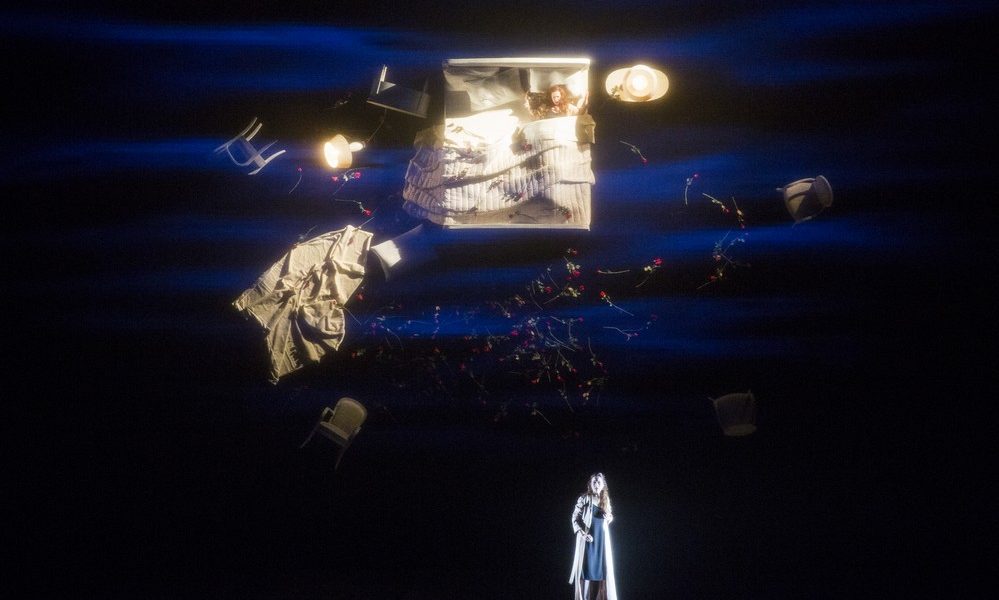

Sous leurs écailles, elles ont la peau dure, ces filles des eaux. La Rusalka mise en scène par Robert Carsen à l’Opéra de Paris en 2002, revenue une première fois en 2005, fait un nouveau retour cette saison, et contrairement à l’Alcina également conçue autour de la personnalité de Renée Fleming, cette vision du chef-d’œuvre de Dvořák s’avère bien résister au passage du temps. Ces magistrales variations sur l’idée de reflet et de symétrie ont gardé toute leur magie et toute leur beauté. Certes, le troisième acte, qui reprend le principe du lit vu par au-dessus, déjà employé par Carsen pour sa Femme sans ombre viennoise, semble un peu en deçà des deux premiers, mais l’on reste fasciné par le jeu des doubles. Preuve supplémentaire que les sirènes résistent à tout : comme pour Le Cid à Garnier, le décor se bloque au moment le plus inopportun, au premier acte, alors que la chambre inversée au fond des eaux cède la place à la chambre « à l’endroit » pour accueillir le prince. Au bout de quelques mesures, l’orchestre est contraint de s’arrêter, la lumière se rallume en partie dans la salle, une majorité de spectateurs croient l’acte fini, applaudissent et se lèvent pour ce qu’ils pensent être l’entracte. Mais une annonce (en français seul, comme pour Le Cid, toujours) signale un problème technique, heureusement résolu au bout de cinq minutes, et la représentation reprend son cours comme si de rien n’était.

© Opéra national de Paris

Alors que le hasard ne l’a pas ménagé pour ses débuts à l’Opéra de Paris, le chef tchèque Jakub Hrůša ne se laisse pas démonter et confirme l’excellente impression suscitée dès l’ouverture : voilà une baguette qui arrive à « défroidir » Bastille comme bien peu y parviennent. L’orchestre sonne comme il le devrait toujours et rend justices aux harmonies de Dvořák. Sur la scène, le bilan est plutôt très positif, malgré le double forfait récent des deux têtes d’affiches : Olga Guryakova, sirène en 2002, devait revenir mais se fait remplacer par deux ondines successives (Kristina Opolais assurera les quatre dernières), tandis que Khachatur Badalyan, après avoir annulé sa participation à La Bohème en décembre dernier, fait également faux bond en prince. Le public n’a pourtant pas lieu de se plaindre, puisque Svetlana Aksenova est une fort belle Rusalka, dont on admire le dramatisme et la richesse du timbre, surtout dans la partie centrale de la tessiture ; manque hélas le crémeux lacté qu’on attend pour l’invocation à la lune. Heureusement, l’actrice est sensible, qualité indispensable pour un rôle presque aussi joué que chanté, dans sa longue partie muette (on avait pu s’en apercevoir dans la production de Kitège par Dmitri Tcherniakov, où elle était apparue sous le nom de Svetlana Ignatovitch). De son côté, Pavel Černoch a la silhouette du Prince charmant, contrairement peut-être à ses prédécesseurs sur cette même scène, mais l’on regrette que sa voix se rétrécisse dans l’aigu au lieu de s’y épanouir ; l’effort est parfois visible pour passer la fosse dans l’immensité de Bastille. Alisa Kolosova ne fait qu’une bouchée de la Princesse, tandis que Larissa Diadkova, pour sa troisième apparition en Ježibaba après 2002 et 2005, revient en très grande forme, avec des graves toujours aussi impressionnants. Dimitry Ivashchenko possède une belle voix de basse, mais le rôle de l’ondin le limite au pathétique, et l’on guette avec intérêt le Sarastro qu’il sera bientôt dans cette même salle. Sa voix semble parfois se perdre dans le vaste décor assez nu du premier acte, tout comme celle des trois nymphes, que l’on n’entend vraiment bien que lorsqu’elles chantent ensemble (le problème disparaît aux actes suivants, où le fond du décor se situe moins loin). Sans pouvoir faire oublier la truculence de Michel Sénéchal et la fraîcheur de Karine Deshayes en 2002, Igor Gnidii et Diana Axentii complètent très dignement la distribution, ainsi que le chasseur invisible de Damien Pass. Les sirènes ne meurent jamais, et entre la splendeur des éclairages de Peter Van Praet et la force de la chorégraphie de Philippe Giraudeau, cette Rusalka a plus d’un argument pour imposer sa longévité.