Le Festival des Nuits de Septembre semble bien décidé à renouer avec l’esprit d’aventure qui a caractérisé ses plus belles années, dévolues à l’exploration de répertoires négligés et pourtant passionnants. Après un concert d’ouverture où la danse contemporaine se frottait à la vocalité baroque (lien vers la brève du 11 septembre), la salle académique de l’université de Liège accueillait l’antithèse de l’académisme avec I’m sick of love, un concert imaginé par La Rêveuse autour de la figure d’Henry Lawes (1592-1662) auquel l’ensemble vient de consacrer son dernier disque (Mirare). Longtemps éclipsé par son frère William (1602-1645), lui-même peu connu, si ce n’est de quelques amateurs éclairés, et rarement joué, Henry méritait amplement de jaillir de l’ombre. Jaillissement : l’image n’est pas trop forte pour traduire le choc que procure la découverte de sa musique, « puissamment expressive, sensuelle » nous confiait Bertrand Cuiller en début d’année, « qui se complaît dans la mélancolie, dans la déploration, à l’image de son temps, mais offre aussi de superbes moments de folie, avec des changements d’humeur extrêmement rapides et des ruptures typiques des mad songs et réclament un engagement total de l’interprète, qui ne doit pas avoir peur d’émettre des sons disgracieux ». De fait, les fulgurances qui traversent certains airs annoncent les chefs-d’œuvre éminemment théâtraux de Purcell ou d’Eccles, destinés à de véritables acteurs chanteurs tels qu’Anne Bracegirdle, légende de la scène londonienne.

Plus proche de Robert Johnson que de John Dowland, Henry Lawes pratique une rhétorique de l’excès, pourrions-nous dire en paraphrasant Ian Spink, spécialiste du compositeur. Il bouscule les règles de la prosodie, multiplie les changements abrupts et mêle volontiers écritures mélodique et déclamatoire au sein d’une même pièce, dans une constante recherche expressive dont procèdent également chromatismes ou dissonances. Du reste, le style de son extravagant cadet, William, n’a rien à lui envier en la matière (« I’m sick of love », « Why so pale and wan, fond lover ? »). Jeffrey Thompson a, quant à lui, la voix idéale pour ce répertoire, soit celle d’un ténor aigu, souple et brillante ; il en a également développé une vision très personnelle et, dans certaines pages, ose tout ou presque : de violents contrastes dynamiques, des couleurs hardies et des accents fiévreux qui fascinent mais peuvent aussi heurter – affaire de tempérament, de goût, il serait vain de vouloir en disputer. Néanmoins, c’est parfois le texte même, dans son âpreté, sinon sa cruauté (« … Que dans sa chute, celui-là lui crève les yeux, qui a été trahi dans son amour » [« Wither are all her false oaths blown ? »]), qui nous semble appeler un tel engagement et exclure, au contraire, la tiédeur d’un chant policé.

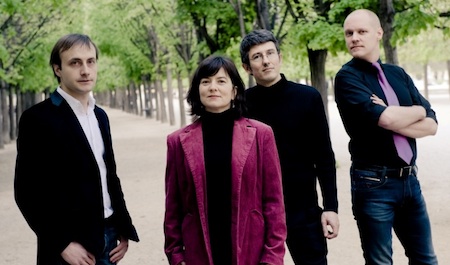

Le concert explore avec bonheur la diversité des climats où se déploie l’inspiration d’Henry Lawes, entre tensions et détente, des éclats dramatiques aux abandons voluptueux (« Slide soft you silver floods »), en passant par le truculent, le déboutonné qui nous emmène au pub, la verve de l’interprète se révélant irrésistible. D’un registre à l’autre, Jeffrey Thompson se renouvelle et bride sa fougue au besoin, abordant la mélancolie avec une tout autre économie de moyens et une émouvante délicatesse (« Sweet say awhile, why do you rise ? », « Sleep soft, you cold clay cinders »), en parfaite intelligence avec Florence Bolton (violes), Benjamin Perrot (théorbe, luth) et Bertrand Cuiller (clavecin). Sous leurs doigts et les inflexions caressantes du soliste, « No more shall meads be deck’d with flowers » dévoile toutes les grâces de la simplicité et attire notre attention sur une autre figure majeure de l’époque dont l’œuvre reste largement méconnue, du moins sur le continent : Nicholas Lasnier. Rares échappées instrumentales qui ponctuent la soirée, des suites de William Lawes magnifiquement chaloupées ou deux des plus célèbres danses populaires recueillies par John Playford, « The Queen’s delight » et « Lady Catherine Ogle », dans une version particulièrement étourdissante, nous inciteraient presque à regretter que les airs de Henry Lawes dominent le programme. En bis, l’acteur incarne Cupidon, piqué par une abeille, et sa mère qui lui fait la leçon, cantate de Purcell aux savoureux doubles sens (« Cupid, the slyest rogue Alive »), Purcell dont, sans transition, le chanteur livre enfin une épure lumineuse de « An Evening Hymn » (« Now that the sun has veil’d his light »).