Il est des œuvres dont on ne comprend pas qu’elles ne soient pas plus souvent représentées, tant elles ont un charme évident dès la première écoute et présentent un réel intérêt quand on les étudie de plus près. Le Corsaire en fait partie et c’est sans doute Verdi lui-même qui a contribué à son purgatoire. Créée en 1848 dans le contexte d’une période révolutionnaire alors que le public italien attendait une œuvre patriotique, le maestro offre une réflexion sur le passé, un drame universel et intime qui ne correspond pas à son époque et qui quitte l’affiche au bout de trois représentations. Verdi, essayant de surnager dans ce qu’il appelle ses années de galère, continue à composer ailleurs et jette le bébé avec l’eau du bain : « Cette musique que j’ai écrite sans y attacher d’importance, pour me débarrasser d’un éditeur odieux, manque probablement d’inspiration ». On reconnaît bien là l’irascible compositeur. Sa musique est pourtant superbe, dotée de fulgurances qui magnifient une partition dont on sent néanmoins la rapidité d’exécution et l’écriture un peu automatique respectant les mécaniques du genre. Le sujet, quant à lui, est passionnant, tant il entremêle les codes du romantisme historique passé à ceux d’un réalisme présent qui tend déjà vers le naturalisme.

L’intrigue en est simple, ramassée, efficace et rend assez bien compte de l’importance du mouvement orientaliste ; elle est l’adaptation d’un poème daté de 1814 de Byron, par ailleurs émaillé d’allusions autobiographiques et empli des souvenirs des voyages du poète en Orient. Un corsaire, Corrado décide de combattre avant qu’on ne l’attaque et prend congé de sa belle, Medora. Il s’introduit dans le harem de son ennemi turc Seid mais est capturé en tentant de délivrer les esclaves, dont la favorite. Cette dernière tue le sultan Seid qu’elle abhorre et s’enfuit avec Corrado dont elle est tombée amoureuse. De retour dans l’île des pirates, Corrado retrouve une Medora mourante qui s’est empoisonnée, persuadée de la mort de son amant. Désespéré, il se jette dans la mer.

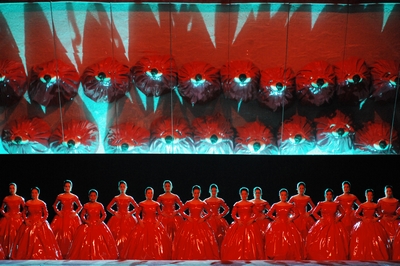

Une intrigue comme celle-là contient en germe les principaux thèmes du romantisme. Il faut ici saluer la performance du jeune metteur en scène Damiano Michieletto qui a réussi à sacrifier à l’exercice imposé de la modernisation tout en restituant une ambiance romantique et orientaliste par effet de réverbération. Comme dans toute grande mise en scène, la simplicité et la beauté permettent une abondance de lectures et offrent une richesse sémantique fascinante. Le décor, en effet, se limite à un volume simple, aux murs nus mais recouverts de panneaux vitrés qui évoquent à la fois la serre ou les panneaux solaires, une prison dorée, les cordages d’un bateau ou l’intérieur d’une de ces boîtes à musique qui, lorsqu’on en soulève le couvercle, nous laissent découvrir une ou des figures en bakélite tournant sur elles-mêmes. Au sol, une nappe d’eau étale ophélienne aux reflets alternativement sales ou laiteux qui se réfléchissent dans les miroirs : il n’en faut pas plus pour évoquer la mer, les abysses et bien sûr, notre univers contemporain. On comprend rapidement que le corsaire est un double de Byron qui anticipe sa chute tout en essayant d’affronter son destin. Il entonne son premier air juché sur un bureau qui pourrait tout aussi bien être le lit où trônerait un Sardanapale lassé de son propre suicide que le sommet d’un immeuble englouti dans on ne sait quel marasme tout comme un radeau de la Méduse pointant vers un utopique espoir.

Pour le rôle de Corrado, Vittorio Grigolo a non seulement le physique parfait, élégant dandy à la nonchalance désabusée, mais surtout la voix solaire et puissante, superbement modulée et capable de toutes les nuances que Verdi a distillées dans ce personnage. Il est, d’évidence, l’un des meilleurs ténors actuels et peut affronter avec sérénité n’importe quel rôle belcantiste à une toute petite nuance près : la qualité de diction qu’il peut encore peaufiner. Elena Moşuc est une Medora élégiaque. Là encore, technique et talent vocal sont mis au service de l’intelligence d’un rôle qu’elle habite divinement. Seid, en revanche, est interprété par un Juan Pons à la voix vacillante, fatigue compensée par une technique irréprochable. Carmen Giannattasio, quant à elle, est une Gulnara qui, par l’ambitus et l’autorité, évoque immanquablement Lady Macbeth – le metteur en scène ne s’y est pas trompé, qui la fait se laver les mains souillées du sang de Seid et insiste sur de nombreuses correspondances shakespeariennes. Les rôles de Lady Macbeth et de Gulnara étaient interprétés, lors des créations de 1847 et 1848, par la même cantatrice Marianna Barbieri-Nini, dont Verdi, on s’en souvient, exigeait une voix rauque, voilée et dramatique. Les chœurs, surtout masculins, se montrent idéalement sonores, contribuant à faire de cette performance musicale une réussite mémorable. Intelligemment dirigé par Eivind Gullberg Jensen, l’orchestre se met lui aussi au service de la cohérence générale.

Le Corsaire, une œuvre mineure ? On en jugera, selon ses propres goûts. Mais jetons une petite bouteille à la mer en espérant que d’autres salles nous proposent de nouvelles lectures de cet opéra trop rare.