Incroyable mais vrai : l’œuvre complet d’un géant comme Rameau n’était pas encore disponible au disque ! Ainsi, d’Achante et Céphise ou la Sympathie (1751), nous n’avions que des fragments à nous mettre entre les oreilles, apéritifs et d’autant plus frustrants. Le tambourin et l’entracte gravés en 1953 par Nadia Boulanger (The American Decca Recordings chez Deutsche Grammophon) ont toujours belle allure et sont aussi probes stylistiquement que l’ouverture et la contredanse du III enlevés par l’étonnant Orquesta Sinfonica Simon Bolivar sous la conduite de Bruno Procopio (Rameau In Caracas, 2013). En 1997, Frans Brüggen couplait un florilège plus substantiel à des extraits des Fêtes d’Hébé donnés au Festival d’Utrecht – live d’excellente facture mais limité à des pages orchestrales (Glossa).

Incroyable mais vrai : l’œuvre complet d’un géant comme Rameau n’était pas encore disponible au disque ! Ainsi, d’Achante et Céphise ou la Sympathie (1751), nous n’avions que des fragments à nous mettre entre les oreilles, apéritifs et d’autant plus frustrants. Le tambourin et l’entracte gravés en 1953 par Nadia Boulanger (The American Decca Recordings chez Deutsche Grammophon) ont toujours belle allure et sont aussi probes stylistiquement que l’ouverture et la contredanse du III enlevés par l’étonnant Orquesta Sinfonica Simon Bolivar sous la conduite de Bruno Procopio (Rameau In Caracas, 2013). En 1997, Frans Brüggen couplait un florilège plus substantiel à des extraits des Fêtes d’Hébé donnés au Festival d’Utrecht – live d’excellente facture mais limité à des pages orchestrales (Glossa).

Achante et Céphise ou la Sympathie a vraisemblablement souffert de son statut d’ouvrage de circonstance et de son appartenance au genre, typiquement louis-quinzième et peu prisé de nos jours, de la pastorale héroïque. Bien qu’elle ait été commandée pour célébrer la naissance du duc de Bourgogne, fils aîné du Dauphin et frère de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, Marmontel s’enorgueillit d’avoir intégré cet évènement dans l’intrigue au lieu de lui consacrer l’habituel prologue. Le sujet narre les amours d’un berger (Achante) et d’une bergère (Céphise) contrariées par un mauvais Génie (Oroès) entiché de la pastourelle, mais sauvées et couronnées par une fée bienfaisante (Zirphile). Le jour de leur délivrance, lequel avait été prédit, coïncide avec celui de la naissance royale saluée par le chœur. La fée aura doté les tourtereaux d’un anneau magique censé leur permettre de rester étroitement connectés et de ressentir simultanément les mêmes désirs ou les mêmes affres – la « sympathie » qu’évoque le titre.

« L’opéra est dans son ensemble plus varié et sérieux que ne le ferait penser l’argument », observait Cuthbert Girdlestone dès 1962 (Jean-Philippe Rameau, Sa vie, son œuvre. Paris, Desclée de Brouwer). S’il abordait Achante et Céphise au chapitre des « œuvres mineures », le musicologue relevait que son histoire est aussi plus dramatique et sa gamme d’émotions beaucoup plus étendue que celles de Naïs et Zaïs, autres pastorales qui feront pourtant l’objet d’intégrales dès les années 70-80 et seront même réenregistrées. Sur la trame relativement faible d’un librettiste encore novice, le Dijonnais développe une structure riche en contrastes affectifs. Certes, le divertissement du deuxième acte accuse quelques longueurs (les menuets n’y ont pas l’allant des rigaudons) et le ton pastoral dans lequel s’expriment les amants n’est pas toujours exempt de fadeur, comme le reconnaissait Sylvie Bouissou, quelques années avant d’éditer la partition (Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Fayard, 1992). Cependant, sans crier au chef-d’œuvre, force est de reconnaître qu’il y a plus d’invention dans cet opus mineur et de théâtre dans les fulgurances de son troisième acte que dans maint opéras de petits maîtres laborieusement arrachés aux oubliettes de l’Histoire.

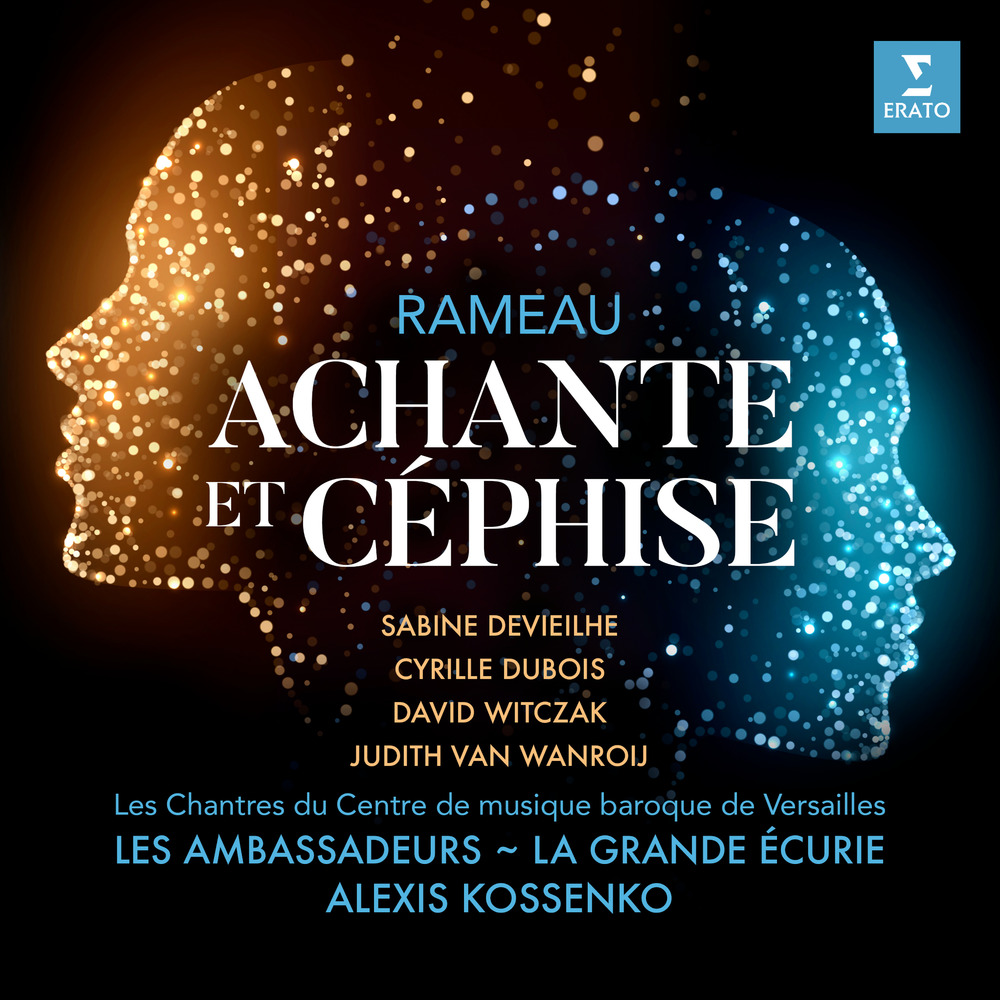

En parlant d’histoire, l’expression « historiquement informée » prend ici tout son sens et cet enregistrement marque une première mondiale à plus d’un titre. Récemment fusionnées, les forces vives de La Grande Écurie et des Ambassadeurs nous donnent à entendre pour la première fois au disque l’effectif exact de l’orchestre de l’Opéra de Paris dans les années 1750, alignant notamment quatre flûtes, quatre hautbois, quatre bassons et neuf violoncelles. Il en résulte une pâte somptueuse, richement colorée et savamment pétrie par Alexis Kossenko pour rendre justice aux fastes sonores imaginés par ce génial orchestrateur, à l’instar des feux d’artifice et de la fanfare de l’ouverture, de la loure du premier acte « qui doit être la pièce la plus épaissement [sic] instrumentée de tout Rameau » (C. Girdlestone, Op. cit.) ou encore de cette houleuse symphonie en sol mineur sur laquelle les Aquilons enchaînent Achante et Céphise à des rochers au début du troisième acte.

Le chef sait également réduire la voilure au profit d’une délicatesse de touche et d’une agilité qui font merveille dans l’évanescente et très suggestive « Danse des amants qui se fuient en se plaignant » comme dans les arabesques que décrivent les Esprits aériens. Avec Achante et Céphise, les clarinettes bénéficient pour la première fois dans un opéra français de parties séparées et sont sollicitées à plusieurs reprises, dès l’ouverture et jusqu’au finale, se mêlant aux cors dans l’entracte du II sur lequel Nadia Boulanger avait jeté son dévolu. Le Centre de Musique Baroque de Versailles a commandé pour l’occasion six instruments dans les tons nécessaires (ut, ré, la) et dans le diapason bas d’usage à l’époque (environ 400 hz). Par ailleurs, le clavecin fait silence dans les symphonies, les danses et les chœurs, mais il est rejoint par trois violoncelles et une contrebasse dans un continuo d’une densité inédite qui offre aux récitatifs une assise proprement inouïe.

Un verbe limpide et une déclamation expressive sont les premiers atouts des solistes. Fourbe et cruel, le Génie n’en souffre pas moins sincèrement de n’être pas aimé et le doute ébranle sa détermination (« Je la perds si je le punis »). Fort d’un baryton éclatant et ductile, David Witczak assume aussi bien la violence du personnage que ses fêlures et sa duplicité. Ses inflexions captieuses (« Vos deux cœurs sont unis par un charme secret, Ne puis-je de ce nœud pénétrer le mystère ? ») pourraient d’ailleurs tromper un jeune homme moins candide qu’Achante, qui est sur le point de lui parler du talisman que Zirphile leur a confié. Judith Van Wanroij campe une fée impérieuse et maternelle dont le timbre radieux semble vouloir envelopper les amants d’un voile protecteur.

Parfaitement assortis, la Céphise lumineuse et alerte de Sabine Devieilhe et l’Achante tendrement fougueux de Cyrille Dubois tournent résolument le dos au mignard pour mieux tenir tête à Oroès dans leur saisissant dialogue de sourds (« Sauvez-vous, sauvez-moi de mes transports jaloux – Aimons-nous, Aimons-nous »), à ses Génies malfaisants et aux Démons qui les menacent au III. La prestation des Chantres du Centre de Musique de Baroque de Versailles, relativement desservie par une prise de son excessivement réverbérée, culmine dans le formidable « Tremblez, tremblez, malheureux » sur lequel s’ouvre ce dernier acte et dans le grandiose finale de l’opéra « Vive la race de nos rois » dont les républicains oublieront vite les paroles s’ils veulent goûter la musique. Quelques individualités se détachent du chœur pour assurer de brèves interventions, avec des bonheurs certes divers (mention particulière pour la Grande-Prêtresse de Jehanne Amzal et le Second Coryphée d’Arnaud Richard), mais rien qui n’entame l’intérêt majeur de cette redécouverte.