En 1995, le regretté président Jacques Chirac fit campagne sur le thème de la fracture sociale. On se souvient de son visage tendu et de sa voix désolée quand il dit à ses compatriotes « il y a en France, une fracture…» Ce même constat peut être fait dans le monde de l’opéra, car il y a dans le monde de l’opéra une fracture… entre la création contemporaine et le public. Pourtant, les salles des créations sont pleines. Mais les reprises sont rares et nombre d’œuvres, une fois créées, tombent dans l’oubli (sans doute seront-elles recréées dans 300 ans par des chefs d’orchestres martiens ayant pris possession du Palazetto Bru Zane). Voici, pour qui aimerait plonger un orteil prudent dans le bain sulfureux de l’opéra moderne, dix suggestions d’opéras dont il convient de dire que « si ça ne vous plaît pas, on rembourse ».

1. John Adams : Nixon in China (1987)

Si, à première vue, Nixon in China est une vaste fresque politique composée par un artiste minimaliste, elle est en réalité une œuvre aux moyens pléthoriques qui ambitionne de sonder l’intimité de ses personnages plutôt que d’en analyser la stratégie politique. Créé en 1987 dans une mise en scène de Peter Sellars sur un livret d’Alice Goodman, l’œuvre évoque le spectaculaire voyage de Richard Nixon en Chine – gloriette diplomatique édifiée par Kissinger – et sa rencontre avec Mao Zedong (qui, ici, est atteint de narcolepsie). S’il reste au langage de John Adams quelques saveurs résiduelles du minimalisme, l’écriture de Nixon in China louche plutôt vers Harmonielehre, composé deux ans plus tôt, laquelle œuvre brassait dans une partition à l’ambition pharaonique l’ensemble des influences – notamment wagnériennes – du compositeur américain. L’orchestre sert parfois de commentaire métatextuel, apprenant aux oreilles ce que les yeux ne voient pas, comme – par exemple – la nostalgie du Président des Etats-Unis, enfant pauvre et chétif, alors que surgissent dans la partition quelques notes de jazz des années 30. L’œuvre – assemblage d’airs et d’ensembles – laisse dans l’oreille quelques moments spectaculaires, comme par exemple « I am the wife of Mao Tse-tung », devenu une pièce de concours au même titre que l’air du Feu de l’Enfant et les Sortilèges. Il est à noter, enfin, qu’aucun des protagonistes chinois, lors de la reprise de 2011 au Metropolitan Opera, n’étaient incarnés par des chinois. Voilà de nouveaux débats en vue pour Peter Gelb.

[Camille De Rijck]

2. Thomas Ades : The Tempest (2004)

Et Dieu créa Thomas Adès. Après l’immense succès de Powder her face, son premier opéra, en 1995, Adès apparut aux yeux du monde comme une réponse aux différents dogmatismes musicaux de la seconde partie du vingtième siècle. Là où il sembla que des forces détestant l’opéra s’étaient emparées d’un genre qu’elles considéraient comme élitaire, dépassé et bourgeois, Adès – par l’apparente simplicité de son geste, par la jubilation presque enfantine de son univers créatif – plaida avec panache contre l’extinction de l’art lyrique.

Ses détracteurs l’accuseront de ne pas avoir de style propre et dénonceront son œuvre comme un kaléidoscope joyeux d’influences infinies. Et s’il est vrai que sa musique n’apparaît pas immédiatement comme totalement singulière ; que l’ADN de son univers semble justement être le fruit de développements incessants et d’emprunts largement assumés, c’est peut-être son adhésion simple et sans péroraison au genre opéra qui l’essentialise.

The Tempest – adapté de la pièce de Shakespeare – fut créé au Royal Opera House Covent Garden. Le livret de Meredith Oakes est, plus qu’une adaptation, un succédané de la pièce originale, une homéopathie du texte, une réduction osseuse. Thomas Adès, lui, s’embrase du lyrisme opératique de La Tempête et des sortilèges qui lui sont propres.

Ce qui frappe avant tout, chez le compositeur, est peut-être son goût de l’effet : les coloratures impossibles du rôle d’Ariel, le lyrisme sidérant de Prospero, digne héritier inscrit dans l’hérédité des grandes figures shakespearienne à l’opéra – de Macbeth à Lear – mais aussi ses larges phrases orchestrales au lyrisme délirant, outre un talent d’orchestrateur qui lui est généralement reconnu. Ses détracteurs parlent d’une œuvre artificielle ; ses admirateurs – au contraire – y voient un élément de pérennisation du genre qui, piochant avec gourmandise dans le lexique infiniment riche de son histoire, parvient à en incarner la renaissance.

[CDR]

3. George Benjamin : Written on Skin (2012)

Il aura fallu près de trente ans de carrière à George Benjamin pour trouver la voie de l’opéra. Après Into the little hill, première tentative qui relevait plus de la cantate que de l’ouvrage scénique, Written on Skin marque en 2012 le début de sa reconnaissance internationale dans le genre lyrique. Une fois de plus, le livret est commandé à l’homme de théâtre aguerri qu’est Martin Crimp.

Francophile et francophone, celui-ci prend pour trame une ballade chantée du XIIe siècle, celle de Guilhem de Cabestanh et de son « cœur mangé ». Sur ce cadre historisant viennent se greffer de nombreuses intertextualités et anticipations historiques : autant d’allers-retours spatio-temporels qui visent à placer l’amour entre Agnès et le Garçon, et le crime du Protecteur hors du temps et de l’espace.

Cette légende passionnée et violente inspire à Benjamin ses meilleures pages orchestrales. Agrémentant l’orchestre symphonique moderne d’une viole de gambe et d’un harmonica de verre, il sertit chaque mot du livret de couleurs instrumentales véritablement inouïes. Le chant apporte aussi son lot de petites merveilles. Benjamin enlumine chaque image du puissant livret de Crimp, et donne à chaque mot sa juste place et son temps nécessaire pour se développer. Résolvant à leur manière l’éternel conflit entre parole et chant, les lignes vocales s’entrecroisent dans une formidable tapisserie lyrique.

Il serait cependant réducteur de qualifier Written on Skin de simple exercice de séduction. La beauté plastique est réelle, mais elle ne sert qu’à mieux révéler une noirceur implacable, une « fascination froide pour le désastre humain » qui entrevoit le dernier opus lyrique en date du compositeur : Lessons in love and violence.

[Alexandre Jamar]

4. Philippe Boesmans : Au Monde (2014)

Dans Les Damnés ou dans Io sono l’Amore, Visconti et Guadagnino racontent respectivement le grand chavirement des valeurs de familles patriciennes venues de l’aristocratie industrielle. La maison – en nid de frelons – est le lieu de l’étude, là où le poison agit, là où il est lentement distillé. Dans un geste pasolinien, qui rattache le capitalisme au vice, dans l’asservissement de l’homme par l’homme, les études bourgeoises comptent parmi ce que la phénoménologie développe de plus fascinant. Ainsi Au Monde de Philippe Boesmans et de Joël Pommerat s’empare d’un biotope chéri : une maison, une famille fortunée et les dérives de sa moralité fanée.

Dans ses cinq opéras précédents, d’abord avec l’écrivain Pierre Mertens, puis avec Luc Bondy, Boesmans s’était intéressé aux mécanismes de la cruauté, assumant que celle-ci est indubitablement le charbon du drame humain. Le huis-clos, consubstantiel au drame de Pommerat renvoie à l’univers d’Allemonde ; le sens de la formule, l’obsession oculaire, la rythmique-même de la langue sont quelques-uns des éléments qui trahissent l’obsession du dramaturge français pour Maurice Maeterlinck. Dans son sixième opéra et demi, Boesmans poursuit son œuvre d’émancipation des dogmes qui avaient bercé sa jeunesse, confessant dans des grandes phrases lyriques qu’il n’est pas de véritable geste dramatique sans d’amples touffeurs sensuelles.

[CDR]

5. Unsuk Chin : Alice in Wonderland (2007)

Nombre de compositeurs ont leur écrivain-fétiche : Debussy est indissociable de Verlaine, Strauss de Hofmannsthal, Dutilleux de Baudelaire, Berio de Sanguinetti, et Simon de Garfunkel. Il en va de même pour Unsuk Chin, qui bâtit depuis plusieurs décennies un univers autour des textes de Lewis Carroll. La prose fantasque de cet étrange esprit lui a inspiré plusieurs œuvres pour voix et ensemble, qui convergent toutes vers le projet d’une vie : un opéra d’après Alice au pays des merveilles.

Ce dernier est créé en 2007 à la Bayerische Staatsoper (avec ni plus ni moins que Gwyneth Jones en Reine de cœur !). La compositrice s’est déjà fait un nom avec un Concerto pour violon qui remporta le prix Grawemeyer, et de nombreuses œuvres orchestrales où elle fait preuve d’un sens aigu de la combinaison de timbres. Car cette Alice est avant tout un florilège instrumental : l’orchestre scintille, grogne, siffle et hurle une musique comme entendue à travers un miroir déformant. Alice se fraye un chemin au milieu de ce feu d’artifice dangereusement séduisant, et si le livret suit assez fidèlement le propos de Carroll, on goûtera le brin de psychanalyse qui se glisse dans les premières et dernières scènes. Chaque personnage est nettement caractérisé par une écriture vocale qui rappelle aussi bien Ravel que Ligeti, et l’habile dispositif scénique d’Achim Freyer fait se confondre le féérique, le grotesque et le cauchemardesque.

Dans cette œuvre qui doit autant à Disney qu’à Tim Burton, Unsuk Chin laisse libre cours à une imagination débordante et à un métier savant et subtil.

[AJ]

6. Pascal Dusapin – Passion (2008)

Un opéra où il ne se passe rien, ça ne se conçoit pas. Pourtant, de Pelléas à Saint François d’Assise, le XXe siècle a été riche en ouvrages où la trame narrative se réduit au strict minimum. Pascal Dusapin pousse l’exercice encore plus loin, en co-signant avec Rita de Letteriis le livret de son sixième opus lyrique.

Ce livret nous ramène aux origines-même de l’opéra : la relation entre Lui et Lei est tissée de paroles issues de divers ouvrages lyriques de Monteverdi. La narration dérive elle-aussi de l’Orfeo, sans pour autant y faire allusion directement : dans Passion, les faits sont relatés comme s’ils avaient déjà eu lieu.

La musique est celle d’un compositeur en pleine possession de ses moyens. L’harmonie étirée dans le temps nous rappelle que l’action se déroule « sul finir del giorno ». Instruments et voix de l’ensemble vocal viennent colorer ce paysage couchant, ou, au contraire, s’en détachent avec violence et virtuosité. En complément de l’ensemble moderne, un clavecin et un oud usent leur timbres si caractéristiques afin d’émailler chaque scène d’un « ferner Klang », son venu de loin qui élargit subitement l’horizon musical.

Passion est créé en 2008 au Festival d’Aix-en-Provence. La chorégraphie et mise en scène de Sasha Waltz enveloppent Barbara Hannigan et Georg Nigl dans une atmosphère de jour finissant, où danseurs et chanteurs se plient au flux tantôt limpide, tantôt tumultueux de la musique de Dusapin.

[AJ]

7. Peter Eötvos : Trois Sœurs (1998)

Quand Péter Eötvös rend son manuscrit des Trois Sœurs en vue de leur création à l’Opéra National de Lyon en 1998, il n’a plus touché à l’opéra (en tant que genre) depuis vingt-deux ans. Ici, pas d’électronique – péché mignon du compositeur – mais un dispositif qui confine au happening tant il est plein d’incongruités et de mystères : les quatre actes de Tchekhov ont été réduits en trois séquences (et un prologue), chacune adopte le point de vue de l’une des sœurs – si bien que certains éléments de l’intrigue réapparaissent, mais sous une autre focalisation – les protagonistes sont chantés par des hommes ; les trois sœurs sont des contre-ténors ; le livret, adapté d’une pièce russe a été écrit en allemand par Claus Henneberg, puis – à la demande du compositeur – re-traduit en Russe ; l’orchestre adopte une forme bifide : 18 musiciens dans la fosse incarnent les émotions des protagonistes (à Olga les flûtes, à Macha les clarinettes, à Irina les cors anglais) et cinquante musiciens jouent sur scène derrière un voile de gaze et la mise en scène est confiée à Ushio Amagatsu qui installe notre sororie moscovite dans l’univers du Kabuki. C’est peu dire que le succès fut gigantesque. Il est, à ce jour, le plus éclatant accomplissement d’Eötvös en tant que compositeur d’opéra, son éditeur se prévalant de 28 reprises de l’œuvre, dans différentes productions, en à peine vingt ans. Les Trois Sœurs, depuis, ont été données en plusieurs langues et la règle du plateau entièrement masculin est tombée. Pour preuve : Martha Mödl apparut en 1999 sur la scène de l’opéra de Düsseldorf à l’occasion de la première représentation allemande de l’œuvre.

[CDR]

8. Toshio Hosokawa : Hanjo (2004)

La reconnaissance est l’un des principaux outils de la dramaturgie musicale. Celle-ci se promène de thème en variations où une figure connue (le thème) est à ce point travestie et grimmée qu’elle en devient parfaitement anonyme. Et même si dans sa correspondance, Debussy note à son retour de Bayreuth de manière parfaitement sibylline « quelle barbe ces leitvmotive ! », ceux-ci appartiennent naturellement à l’arsenal du jeu de la reconnaissance en musique.

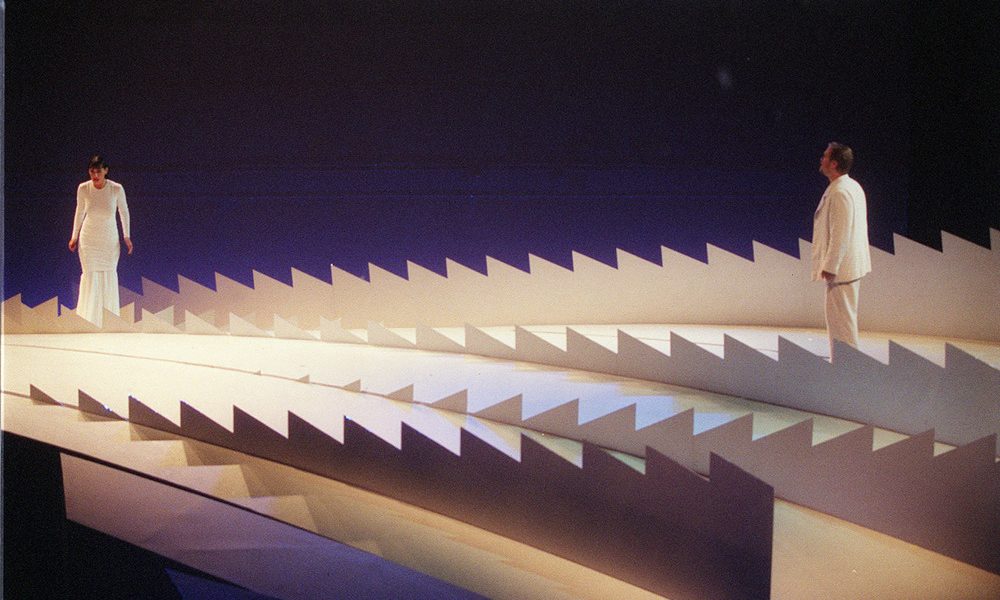

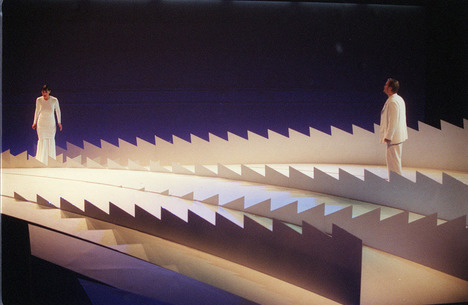

Créé en 2004 à La Monnaie de Bruxelles dans une élégante mise en scène d’Anne Teresa De Keersmaeker, Hanjo est un opéra qui repose sur le principe de la reconnaissance :

la jeune tokyoïte Hanako guette tous les jours le retour de celui qui – trois ans plus tôt – lui promit de revenir. D’après un nô de Mishima – livret du compositeur – Hanjo est aussi un huis-clos saphique, préfigurateur du Portrait d’une jeune fille en feu, dont la scénographie originelle rappelle d’ailleurs les pastels et les lambris. Car Hanako a été recueillie par Jitsuko, sorte d’araignée oppressive qui se régale de la déshérence de sa protégée et tisse sa toile autour de son amour contrarié, dont elle finit par se régaler.

Seulement quand par un froid matin, Hanako, emmitoufflée dans sa couette de chrysalide, reçoit la visite de celui qu’elle attend, elle l’éconduit, feignant de ne pas le reconnaître, préférant la poétique de l’attente au prosaïsme de l’étreinte.

Drame compact d’à peine 70 minutes, Hanjo est une merveille de condensation. Toshio Hosokawa – qui signait là son deuxième opéra – y déroule un idiome orchestral intensément personnel, quoique reposant sur l’axe debussysto-takemitsien, où l’écriture vocale est à ce point naturelle que le chant semble né du drame lui-même.

[CDR]

9. Kaija Saariaho : L’Amour de loin (2000)

« Je suis heureuse, mais je suis triste ». La douce amertume qu’exprime Mélisande chez Debussy pourrait tout à fait sortir de la bouche des protagonistes du livret d’Amin Maalouf. Tous deux issus de la noblesse, ils disposent de tout ce que la vie peut offrir, et ne semblent pourtant pas tout à fait accomplis. Il n’y a que dans la rencontre, et dans la mort qui la suit inévitablement que leur amour se réalise pleinement.

Ce premier opéra de Kaija Saariaho s’articule comme un long dialogue à distance entre le troubadour Jaufré et la princesse Clémence. Séparés par des interludes orchestraux où la compositrice emploie ce que le langage spectral a de mieux à offrir, les amants se répondent en de longs monologues chantés. Car le chant est omniprésent dans l’écriture de Saariaho : les figures mouvantes, délicatement ornées se retrouvent aussi bien à l’orchestre que sur le plateau, dans un heureux mariage entre voix et instrument. La partie électronique enveloppe un orchestre déjà généreux d’un halo harmonique, garant de ce « lointain » suggéré par le titre. Dans son ultime monologue « Vers toi qui es si loin », Clémence efface toute notion de temps et d’espace, dilue toute perception de timbre et toute sensation de proximité, plongeant l’auditeur « dans une brume doucement sonore » dont ne transparaît que le souvenir d’une chanson médiévisante.

[AJ]

10. Salvatore Sciarrino : Luci mie traditrici (1998)

En 1960, Stravinsky marque avec son Monumentum pro Gesualdo le début d’une renaissance inopinée de Gesualdo. De nombreux musiciens après lui s’intéressent à sa musique, et s’emparent volontiers de la biographie sensationnelle du compositeur-meurtrier pour nourrir leur propre imagination. Salvatore Sciarrino est non seulement italien, mais aussi féru de musique ancienne. Lorsqu’on lui commande un opéra, il réfléchit donc naturellement à une adaptation scénique de la « légende noire » qui entoure Gesualdo. Seulement voilà, on lui apprend que son coreligionnaire Alfred Schnittke y travaille déjà. Il faut donc trouver autre chose, et tâcher d’oublier cette déception.

Sciarrino se console en coupant la poire en deux : dans son opéra, il sera toujours question de Gesualdo, mais l’affaire sera traitée de façon détournée, par le truchement de la pièce Il tradimento per l’onore de Francesco Stramboli. Cette petite pièce typique du théâtre vénitien du XVIIe est en somme une allégorie de la biographie de Gesualdo. Le livret est rédigé par le compositeur, qui élimine tout personnage et action superflus, afin de ne conserver que le strict nécessaire à la compréhension.

Dans Luci mie traditrici, les protagonistes sont jetés dans un environnement musical naturaliste. Un traitement instrumental d’une extrême délicatesse s’attache à reproduire aussi bien le bruissement continu des feuilles du jardin que le vacillement des flammes dans le palais. Passé maître de l’attente et de l’imprévu, Sciarrino nous transporte à l’intérieur même du corps des personnages. Ceux-ci respirent, chantent, frémissent et frissonnent. Chacune de leurs émotions devient palpable à travers une ligne vocale d’une admirable souplesse. La musique d’aujourd’hui y dialogue avec celle d’hier, puisqu’entre chaque scène vient s’enchâsser le souvenir filtré d’une élégie de Claude le Jeune.

Créé en 1998 au Festival de Schwetzingen, Luci mie traditrici est comme la dissection d’un crime sentimental, un spectacle dont chaque rouage est magnifié à travers un prisme sensible et cruel.

[AJ]