L’affaire est entendue : en écrivant Street Scene, Kurt Weill voulut composer un « opéra américain » et non une comédie musicale. Autrement dit, il se situait, très logiquement, plus près de Porgy and Bess, pour lequel Gershwin affichait des ambitions similaires, que du modèle qui allait donner West Side Story. La confusion est néanmoins pardonnable, car la troisième carrière de Kurt Weill, celle qui eut pour cadre les Etats-Unis, après l’Allemagne puis la France, fut largement placée sous le signe du musical : c’est à Broadway que le compositeur connut ses plus beaux succès. C’est d’ailleurs à Broadway que Street Scene fut créé en 1947, et Weill lui-même parlait de « Broadway Opera » dans lequel il avait voulu proposer une synthèse du genre lyrique européen et de la comédie musicale américaine. Le mélange de dialogues parlés et morceaux chantés lorgne davantage vers le second, ou à la rigueur vers l’opéra-comique ; le sujet tragique renvoie au premier, tout comme la luxuriance de tel duo d’amour digne de Korngold. Weill voulait concilier succès commercial et exigence musicale, et choisit de s’appuyer sur une pièce ayant obtenu le prix Pulitzer en 1929, les paroles étant cette fois dues au poète de Harlem, Langston Hughes. Le compositeur écouta beaucoup de jazz et de blues, dont l’influence est indéniable, même si l’on entend aussi des harmonies qui rappellent inévitablement Les Sept Péchés capitaux et d’autres œuvres européennes de Kurt Weill.

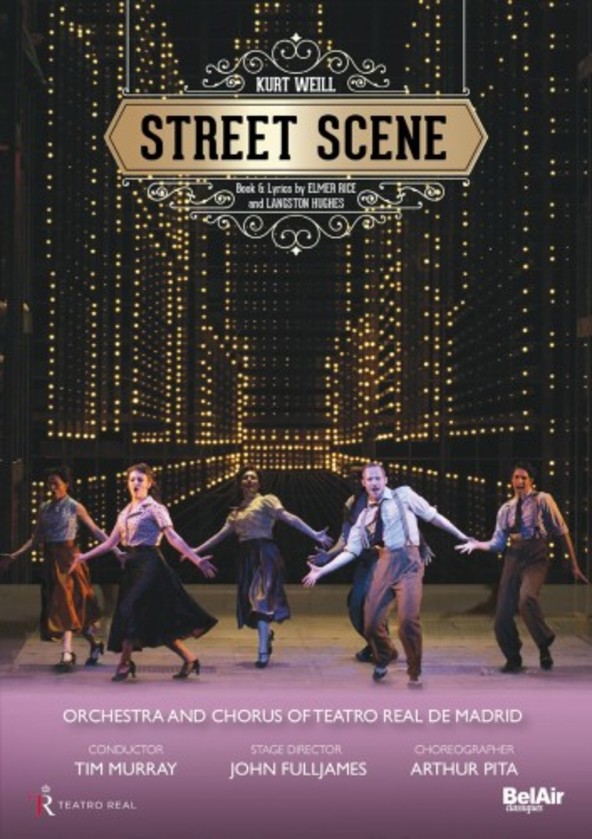

Le spectacle capté à Madrid et commercialisé en DVD par BelAir Classiques est une coproduction internationale, avec une distribution de véritables chanteurs d’opéra, sinon de stars, du moins de grandes voix, capables de donner à l’œuvre tout son relief.

Evidemment, Patricia Racette n’est plus au zénith de sa carrière, et elle se consacre de plus en plus à la mise en scène. Lorsqu’elle chante encore, ce ne sont évidemment plus les personnages de jeune première, mais désormais des rôles correspondant à son âge (elle vient ainsi d’aborder la sacristine de Jenufa à Santa Fe). Le vibrato est devenu plus difficile à contrôler dans l’aigu, mais la voix garde sa puissance d’émotion, et l’actrice est parfaitement à sa place. Paulo Szot, Don Alfonso de l’Opéra de Paris, a un beau parcours derrière lui, qui l’a conduit sur la scène du Met mais aussi à Broadway, et ses talents de comédien ont été reconnus par un Tony Award pour sa participation à South Pacific. Sa composition est ici impressionnante, avec un côté animal rappelant Marlon Brando. Joel Prieto est un mozartien espagnol qui s’exporte bien, et que l’on a vu notamment dans Così à Aix. Moins médiatisée que son homonyme prénommée Sophie, Mary Bevan est une jeune soprano britannique dont la sensibilité affleure constamment dans le rôle de Rose Maurrant. De Lucy Schaufer on saluera l’incarnation totalement réussie de la détestable Mrs Jones. Eric Greene a peu à chanter dans le rôle du concierge, mais son intervention a un faux air d’« Old Man River ». Parmi toutes ces voix lyriques, on admire l’irruption de deux artistes dont le talent de danseur montre bien qu’ils sont rompus à la pratique de la comédie musicale, Sarah-Marie Maxwell et Dominic Lamb.

Car il y a effectivement un moment de Street Scene qui appelle explicitement la danse, vers la fin du premier acte. C’est le moment où se métamorphose la mise en scène signée John Fulljames (précisons que le spectacle vu au Châtelet n’en était qu’une modeste adaptation, dans une scénographie bien plus réduite). Jusque-là, le spectacle est solidement ancré dans le réalisme : nous sommes bien dans un quartier modeste de New York, à l’époque où l’œuvre a été créée, les habits sont élimés ou salis juste ce qu’il faut. Mais quand apparaissent Mae Jones et son galant Dick McGann, le décor composé d’escaliers symbolisant l’immeuble où vivent les différentes familles qui s’entrecroisent dans cet opéra choral s’ouvre pour dévoiler un arrière-plan lumineux évoquant la ligne de profil des gratte-ciels, devant lequel se produiront les danseurs. On pourrait également citer le moment de comic relief où, juste après le meurtre du deuxième acte, le duo des nourrices introduit un élément clairement parodique alors que tout le reste de l’œuvre refuse presque systématiquement de quitter le premier degré.

« Comédie musicale » ou « opéra américain », l’essentiel est que l’œuvre emporte l’adhésion, ce qu’elle fait sans l’ombre d’un doute, parfaitement servie par les forces instrumentales et chorales du Teatro Real menées par Tim Murray : chapeau à tous ces artistes qui réussissent en plus à s’exprimer dans un anglais mieux que satisfaisant. Ce spectacle passera par Monte-Carlo, son coproducteur, en février prochain : si vous pouvez y assister, n’hésitez pas.