Au cours de ses quelques siècles d’existence, l’art lyrique n’a jamais vraiment cherché à éviter les sujets pénibles : meurtres, viols, incestes, tout ça fait quasiment partie du quotidien des personnages d’opéra, et les dernières décennies n’y ont rien changé, on s’en doute. Au contraire, de nouvelles sources d’horreur sont apparues, avec notamment l’intégration d’atrocités appartenant à un passé encore assez récent. L’horreur absolue, tel était par exemple le sujet de l’opéra d’Héctor Parra d’après Les Bienveillantes de Jonathan Littell, créé à Anvers en avril dernier.

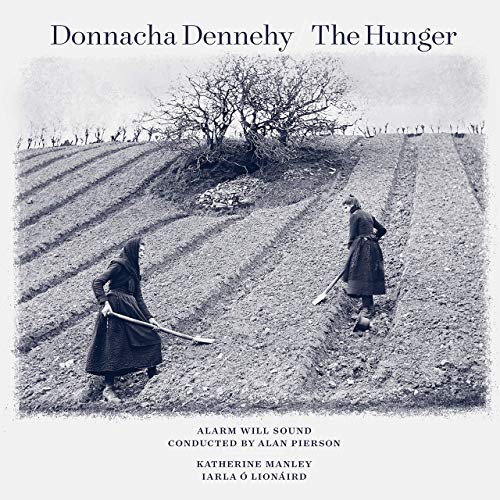

Sur un sujet moins horrible, mais guère plus réjouissant, le compositeur irlandais Donnacha Dennehy (né en 1970) a conçu The Hunger, évocation de la terrible famine qui ravagea son pays entre 1845 et 1852. Cet opéra créé aux Etats-Unis en 2016 fait à présent l’objet d’un enregistrement sous le label Nonesuch, par l’orchestre même qui en a assuré la première scénique. Dennehy précise néanmoins que le disque est une version de concert, délibérément réduite puisque, à la scène, l’œuvre inclut aussi des interviews avec des historiens, des économistes et des philosophes (on passe de 70 à 45 minutes). Le résultat prend ainsi l’aspect d’une sorte de cantate à deux voix : une soprano « d’opéra » et un chanteur traditionnel irlandais, qui se répondent plus ou moins. La soprano chante des extraits du livre Annals of the Famine in Ireland, de l’Américaine Asenath Nicholson (1851), l’autre personnage étant un Irlandais qui s’exprime dans sa langue et dans le style du « sean-nós ». L’orchestre de vingt musiciens constituent la toile de fond devant laquelle a lieu ce dialogue qui n’en est pas un (parmi les cinq parties qui forment cette partition, deux sont en fait des monologues de l’un ou l’autre des personnages).

Par-delà le mélange entre style opératique et style populaire, se pose surtout la capacité de la musique à dépeindre l’horreur d’événements historiques réels ayant touché l’ensemble d’un pays. Le témoignage de la visiteuse américaine est poignant : les passages mis en musique évoquent un vieillard décharné et à bout de forces, qu’une aumone si généreuse soit-elle ne pourra pas sauver d’une mort imminente. Il est aussi question de l’état d’esprit de la narratrice, « pire que le déespoir » : face à l’impuissante des personnes et des institutions, c’est la révolte qui la gagne et la pousse à se demander pourquoi le sort des Irlandais mourant de faim n’émeut pas autant ses contemporains que celui des esclaves noirs en Amérique.

A la première écoute, il semble y avoir un décalage entre le chant de Katherine Manley (habituée du répertoire baroque comme de l’opéra contemporain, et que l’on a notamment vue à Paris dans My Fair Lady) et l’horreur de ce qu’elle décrit. Cette voix douce et policée n’est-elle pas absurde, pour parler de misérables réduits à l’agonie ? Malgré la manière dont la musique reflète la difficulté à prononcer certains mots (« He… he… he… he fell upon his face »), tout cela n’est-il pas trop suave ? Sans exiger des hurlements expressionnistes ou une voix torturée, on songe à ce que John Adams a magnifiquement su faire dans The Wound Dresser, avec une pudeur et une sobriété admirables, et l’on se demande si Donnacha Dennehy s’est vraiment donné les moyens de parvenir aux mêmes sommets. Pourtant, peu à peu, l’œuvre produit son effet, et le tissu orchestral lancinant acquiert une force obsédante durant la troisième scène (où la soprano cède la place au chanteur). Et le dernier soliloque de la narratrice n’est pas loin de rappeler ce désarroi qu’exprimait si bien la First Lady désorientée dans Nixon in China.