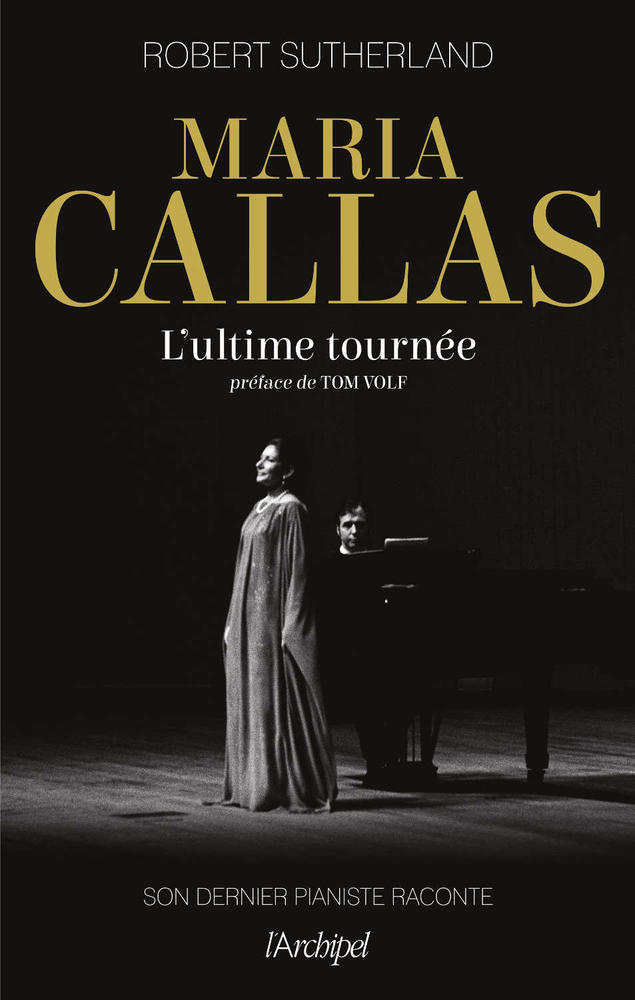

Paru en 1999 en anglais, la traduction française de ce livre s’est longtemps fait attendre. Chronique de la dernière tournée de Maria Callas, ce récit vaut d’abord par la qualité de son narrateur : témoin de choix, Robert Sutherland, le pianiste, fut aussi confident de la diva et de son partenaire (Giuseppe Di Stefano), intermédiaire entre tous les intervenants d’une tournée très médiatisée, et l’a plusieurs fois sauvée par son entremise. Robert Sutherland donc touche le lecteur à la fois par l’admiration qu’il porte à la diva et le regard critique qu’il conserve, alternant les hyperboles (la vague d’air des applaudissements le faisant vaciller sur sa chaise) et une grande lucidité tant sur sa condition (lorsqu’il refuse de devenir un pianiste-laquais en louant un appartement dans le même immeuble que Callas) que sur la diva elle-même. Le récit est en outre habilement truffé de flashbacks sur la vie de Callas, comme par exemple lorsqu’ils se baladent près de l’hôpital de naissance de Callas à New-York et que celle-ci lui parle de son enfance. Le narrateur prend alors toujours la peine de brosser le tableau d’ensemble pour ne pas perdre le lecteur néophyte, avec cette limite que l’on ne sait jamais bien si c’est la version de Callas que l’on lit, ou celle communément admise et relatée par un narrateur qui ne l’a pas vécue lui-même. Autre limite, la narration s’enlise peu à peu avec la tournée, au point de ne plus être qu’un copier/coller de son propre journal dans le chapitre 10. Comme si le narrateur, lassé lui-même de ces nombreuses et répétitives péripéties, ne voulait plus faire l’effort de les raconter, de les ordonner dans un récit, mais se contentait de les pointer. Il en résulte un ennui certains pour le lecteur dès la fin de la tournée américaine.

Qu’apprend-t-on donc dans ce livre ? Beaucoup sur la personnalité de Giuseppe Di Stefano d’abord, partenaire de la tournée dans tous les sens du terme puisqu’il entretient aussi une liaison tumultueuse avec Callas, liaison perturbée par la présence intrusive de sa femme et son machisme sicilien (« ce n’est pas pour mon chant qu’on a besoin de moi, mais parce que je suis un bon coup ») qui refuse de voir une femme le dominer. Tournée perturbée aussi par son caractère impossible, ses coups de sang, ses annulations, ses provocations grossières et puériles, car il était persuadé que Callas devait être en rage avant d’entrer en scène pour donner le meilleur d’elle-même (sempiternels « Aperta la gola ! », « Ouvre ta gorge » qui se transforment en « On dirait une truie qui couine ! »). Il est à la fois la raison de cette tournée (aux abois, il convainc Callas de revenir sur scène avec lui pour payer les frais de santé de sa fille atteinte d’un grave cancer) et son fossoyeur, jouant avec les nerfs et les sentiments d’une Maria déjà bien en mal de confiance en elle. « Elle avait passé sa carrière à chercher la perfection. Il était persuadé d’être né avec. » On comprend vite que mêlant travail et amourette, cette tournée fut marquée par le grand amateurisme de deux chanteurs qui annulaient encore plus facilement les répétitions (pour aller faire du shopping) que les concerts, et choisissent leurs airs en coulisse pendant le concert même.

Pour les anecdotes, en arrière-plan, on croise également souvent Aristote Onassis, le vrai grand amour de Callas. Celui qui vient lui chanter des airs à sa fenêtre la nuit mais la pousse aussi à s’éloigner du chant (« Onassis considérait que le seul problème de Maria, c’était le chant »), voulait lui faire abandonner la tournée pour profiter oisivement de sa fortune et l’aurait forcée à avorter (serpent de mer controversé de la biographie de la Callas, R. Sutherland ne détaille pas sa source pour autant). Celui qui ne l’a jamais vraiment comprise en somme : « Je n’avais que la musique dans ma vie et il me l’a retirée ». On croise aussi le petit monde des pianistes, via Ivor Newton, accompagnateur d’abord pressenti pour la tournée mais qui fut écarté pour problèmes de santé et qui était aussi retors que consciencieux (craignant de faire une crise cardiaque en plein concert, il avait recommandé à R. Sutherland de « rapidement pousser son corps et prendre sa place sur le tabouret pour reprendre le fil de la musique sans l’interrompre »), et des agents, souvent souffre-douleurs. On perd toute estime pour la fourbe Vasso Devetzi, lointaine amie pianiste, sournoise et flatteuse, qui aura réussi à subtiliser une partie de sa fortune à sa mort. On croise enfin beaucoup de stars : Margaret Price, Claudio Arrau (qui recommandait à ses élèves d’écouter Callas dans Bellini pour savoir comment jouer Chopin), Cesare Siepi, Elisabeth Schwarzkopf, Ava Gardner, Jessye Norman, Elisabeth Taylor, Lotte Lehmann ou Marlène Dietrich qui avait essayé de séduire Callas en lui préparant une soupe faite maison et fut très vexée lorsque cette dernière lui demanda quel bouillon-cube elle avait utilisé.

Le plus intéressant dans cet ouvrage reste évidemment la description de la personnalité double de Maria (artiste et femme) et de la Callas. La Callas d’abord, la diva : travailleuse infatigable, dont l’existence n’est justifiée que par le chant, parfois colérique, et orgueilleuse, facilement vexée et jalouse, de ces jalousies que seuls les artistes peuvent comprendre (face à la tournée Tebaldi-Corelli ou au disque Di Stefano-Caballé). La diva portant plus d’attention aux réactions du public qu’à celles des directeurs d’opéra ou des critiques (« Je n’ai pas besoin d’eux pour connaitre mes limites »), dominant tout (« Depuis Serafin, les chefs ont toujours fait ce que je leur demandais ») et néanmoins éternelle insatisfaite d’elle-même (ses pleurs à la fin de la Lucia di Lammermoor de Berlin en 1955 avec Karajan, connue comme l’une de ses meilleures soirées).

Maria ensuite l’artiste : humble (après un air : « ça allait ? » à son pianiste, pour lequel elle avait toujours un compliment en fin de spectacle), refusant de transposer un air (« car ce n’est pas juste envers le compositeur »), détestant les oratorios (« C’est d’un ennui mortel »), les mélodies (qui lui rappellent l’occupation allemande) et la musique contemporaine (dédaignant Sir Georg Solti venu lui proposer Lulu de Berg – anecdote à relativiser car, dans les mémoires de Meneghini – Maria Callas, ma femme, Flammarion, 1994, p137 – une lettre la montre heureuse de se rendre à la première italienne de Wozzeck à Naples). Maria qui considère sa voix comme une autre entité qu’elle aurait passé sa vie à essayer de dominer (« Ma voix est tellement…folle ! Quand je chantais Lucia, je me la chauffais avec Ritorna vincitor ! »). Maria, artiste malgré elle (« dès l’âge de 4 ans j’étais faite pour chanter et je détestais ça »), qui travailla comme une forcenée pour s’extraire de l’emprise maternelle, mais avait perdu toute technique après 9 ans loin des scènes (son pianiste doit lui rappeler de chanter avec son diaphragme et ses muscles intercostaux car l’enfant prodige n’en avait pas conscience : « Son corps se confondait avec la technique »). L’artiste sceptique sur les ornements de « Monsieur Cadence » (Richard Bonynge) et grande admiratrice de Renata Tebaldi (« la plus belle voix de son époque »), capable de transformer une note ratée en bel effet dramatique (très belle description p187-188), et, débarrassée du stressant Di Stefano, d’un « Tu che la vanita » à Boston rappelant ses grandes heures. Enfin, l’artiste gênée des longs applaudissements dès son entrée (« je préfèrerais qu’ils attendent que j’aie chanté ! »), mais aussi lucide (« ils applaudissent celle que j’ai été, non celle que je suis. »)

Maria enfin, la femme : tantôt aimable, bonne vivante, passant beaucoup de temps au téléphone avec ses fans, ses amis ou devant sa télé ; tantôt dépressive aussi, fragile, qui alterne crises d’angoisses et de sanglots, souffrant d’hernie hiatale, de chute de pression sanguine et d’un glaucome ; fainéante surtout, ayant perdu l’envie de chanter après le scandale de Rome en 1958, écoutant avec nostalgie ses plus grands enregistrements, cultivant une conception de la femme aussi conservatrice que contradictoire pour celle qui aurait voulu enfin trouver l’homme auquel se soumettre ; tantôt aigrie également, virant irrationnellement à l’antisémitisme et l’homophobie. Etonnante enfin, mangeant des fois de veau crus suite à une jaunisse, et goulûment avant chaque spectacle (contrairement aux habitudes des chanteurs), notamment des steaks tartares, ce qui lui aurait donné le fameux vers solitaire, bien involontairement ; osant des blagues grivoise sur le pantalon déchiré à l’entrejambe du pianiste, ou cachant le magazine pour ado Seventeen dans un numéro de Vogue.

Ce livre est aussi l’occasion d’égrainer les projets avortés : une Carmen à Dallas, une Tosca au Japon, une tournée sans Di Stefano, celui d’être filmée en playback sur ses plus grands enregistrements (lettre au Dr Parish du 23 janvier 1975). C’est enfin dans ce livre que l’on trouve la meilleure explication sur les causes de sa mort, fournie par son propre beau-frère, médecin : une suite d’infarctus pulmonaires dus à sa consommation excessive de somnifères, sa dépression, son manque d’exercice et ses problèmes de circulation. Toute l’analyse autour de sa disparition est d’ailleurs l’un des moments les plus poignants du livre : le parallèle entre la cérémonie religieuse chahutée par les reporters, le recueillement des fans le long du cortège et son existence (p. 337), les guerres autour de son héritage dont sont exclus les seuls à qui elle voulait léguer (Bruna et Ferrucio, ses domestiques) tout comme l’écoute de la cassette d’essai que Jackie Callas donne à R. Sutherland et dans laquelle il croit entendre celle qu’Elivra de Hidalgo avait accueillie dans sa classe des décennies plus tôt.

« Cette tournée était sa façon d’aider son partenaire tout en remédiant à la solitude de sa propre existence. » En refermant ce livre, c’est donc surtout la tristesse qui nous étreint : si l’on en croit l’auteur, Callas aurait pu retrouver une bonne partie de ses moyens par un travail régulier, voire commencer une nouvelle carrière dans le Lied, si seulement elle en avait eu l’envie et la force morale, si seulement cette ultime tournée n’avait pas enterré ses velléités de retour sous son lot de psychodrames, de stress, d’amours déçues. Un résumé de sa carrière en somme, qui semblait destinée à rester courte car incompatible avec les aspirations au bonheur de la femme.