Jusqu’au bout, Gérard Mortier sera resté le grand directeur qu’il avait toujours été, depuis ses premiers pas au Théâtre royal de La Monnaie au début des années 1980. A l’époque où il aurait dû prendre la direction du New York City Opera, il avait lancé une politique ambitieuse de commandes, dont bénéficia finalement le Teatro Real de Madrid, avec The Perfect American de Philip Glass ou Brokeback Mountain de Charles Wuorinen. Non content d’inviter en Espagne les metteurs en scène auxquels il était fidèle depuis plusieurs années (Sellars, Marthaler…), il avait aussi sollicité le compositeur Mauricio Sotelo (né en 1961), influencé par Luigi Nono, cofondateur du Klangforum Wien, déjà auteur d’un opéra de chambre et d’un opéra pour enfants. Le choix se porta sur la pièce la plus ésotérique de Federico García Lorca, Le Public, réputée injouable mais qu’avait notamment osé monter Jorge Lavelli à Paris en 1988. Le poète assassiné y aborde ouvertement la question de l’homosexualité, absente du reste de son théâtre, mais en y associant une réflexion pirandellienne sur l’illusion théâtrale et en l’enveloppant de plusieurs épaisseurs d’extravagances surréalistes : dans la liste des personnages figurent entre autres quatre chevaux blancs et un cheval noir, un « costume aux pavots », un nu rouge, un empereur et un berger idiot…

Le livret d’Andrès Ibáñez suit le déroulement de la pièce et, assez naturellement pour un amateur de flamenco comme Lorca, la musique de Sotelo inclut un hommage au cante jondo à travers la présence des cantaores Arcángel et Jesús Méndez ou celle de guitaristes. Pour le reste, qu’on ne s’attende surtout pas à une composition néo-folklorique : il s’agit bien d’un opéra de notre temps, à la musique tantôt âpre, tantôt sereine, mais qui n’entrave jamais le chant et autorise même de beaux morceaux de lyrisme. Chef invité principal du Teatro Real, Pablo Heras-Casado prouve qu’il est décidément à l’aise dans les répertoires les plus variés, du baroque au contemporain en passant par Mozart.

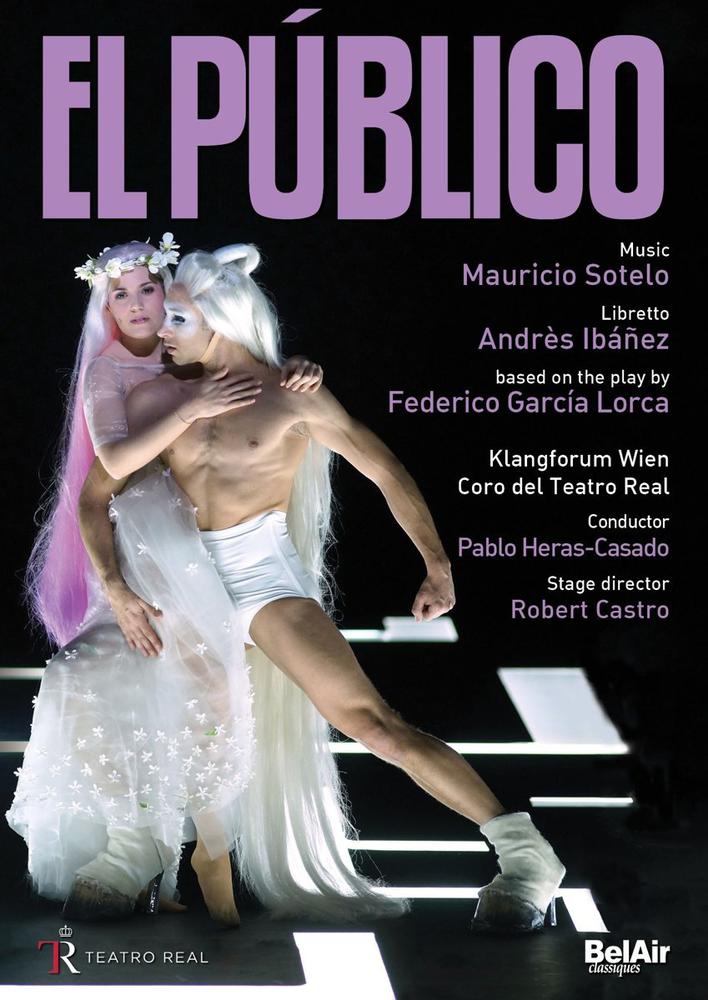

Le spectacle monté par Robert Castro ne cherche pas à aplanir la difficulté que présente la pièce de Lorca, mais opte résolument pour une approche scénique tout aussi surréaliste que le texte : ces deux heures quinze se déroulent comme une suite de tableaux somptueux, hermétiques parfois mais suggestifs toujours, d’une étrange poésie qui rappelle aussi bien les premiers spectacles de Bob Wilson que les œuvres nées de la rencontre de Claudel, de Darius Milhaud et des Ballets suédois, comme L’Homme et son désir dans les années 1920 (Lorca écrivit son texte vers 1929). Dans la quatrième scène, Gonzalo, l’acteur amant du directeur du théâtre, devient le Christ en croix, démultiplié par des miroirs et « supplicié » par deux enfants qui le maculent de peinture rouge : cette crucifixion représente la fureur du public face à la version avant-gardiste de Roméo et Juliette dont l’acteur est l’inspirateur.

La distribution ne se compose pas que de spécialistes de la musique contemporaine, ce qui montre que la partition n’exige pas des compétences hors du commun. Certains des chanteurs pourtant sonorisés, sont pour certains des habitués des partitions complexes et lourdes : Gun-Brit Barkmin est ainsi régulièrement Chrysothémis ou Marie de Wozzeck (rôle qu’elle interprètera à Paris au printemps prochain). La soprano colorature Isabella Gaudí se produit depuis quelques années à Pesaro : elle hérite ici d’une des parties les plus difficiles, avec le long monologue de Juliette. Le jeune baryton autrichien Thomas Tatzl et le baryton espagnol José Antonio López assurent, eux, les deux rôles centraux, plus lourds par leur durée que par leurs exigences vocales. Autour d’eux s’affairent plusieurs personnages secondaires, des danseurs et des figurants, qui participent tous à l’étrange réussite de ce spectacle audacieux, hommage suprême à Gérard Mortier.