En cette période de fêtes propice à tous les excès de table, un sujet s’impose avec la force de l’évidence pour clore la série d’articles thématiques consacrés, en cette année bicentenaire, à notre cher Jacques Offenbach : Offenbach et la bouffe.

On assume sans rougir cette incursion dans le registre familier. « Offenbach et la nourriture » aurait été trop trivial et terre à terre. « Offenbach et les plaisirs de la table » aurait davantage convenu, mais le choix de ce titre un brin trop gourmé aurait privé l’auteur de ces lignes de la possibilité d’explorer comme elle le mérite la paronymie entre LA bouffe et LE bouffe. Commençons donc par là.

Quoi de plus naturel en effet que d’associer à la bouffe, terme argotique employé pour désigner la nourriture, le plus célèbre représentant en France du genre de l’opéra bouffe ? La proximité est troublante, mais elle est trompeuse. Une étude de l’étymologie des deux termes renvoie en effet à des origines bien distinctes. La bouffe comme synonyme argotique de la nourriture, n’apparaît qu’à la fin du XIXè siècle, comme un dérivé du verbe bouffer (identifié pour sa part dès le début du XVIIè siècle), qui désigne à l’origine le fait de gonfler ses joues. On identifie assez facilement le glissement métonymique qui conduit de l’action (se gonfler) au moyen qui la rend possible (en l’occurrence, la nourriture). Quant au bouffe que l’on retrouve à la fois comme nom et comme adjectif pour désigner le genre lyrique léger né au XVIIIè siècle en Italie par opposition à l’opéra sérieux (seria) et dont Offenbach fut un des principaux porte-drapeaux en France, il dérive de l’adjectif italien buffo (ridicule).

Va-t-on s’arrêter là au motif que l’étymologie se refuse à cautionner un rapprochement décidément bien tentant ? On observera qu’en dépit d’origines bien distinctes, les deux termes se rejoignent autour d’un même ressort comique : celui que provoque le gonflement des joues d’une part, et celui visant, par divers moyens, à susciter le rire chez le spectateur d’autre part. On peut donc considérer que quand il y a bouffe, il y a jovialité, rire, et alacrité. Voilà à l’évidence qui nous rapproche d’Offenbach.

Et de fait : pour retrouver chez Offenbach la bouffe dans le bouffe, il n’y a qu’à se pencher. La nourriture constitue en effet un des fils rouges de son œuvre. Les plaisirs de la table sont présents dans un grand nombre de ses œuvres, des plus connues jusqu’aux plus confidentielles. On ne se hasardera pas, là non plus, à une revue de détail exhaustive, de peur d’oublier quelque pépite méconnue. Tout y passe : boissons, alcoolisées ou non, plats salés, sucrés, légumes, fruits, et même ustensiles (on y reviendra).

A l’appui de la bouffe et du bouffe, l’alcool se révèle être, par ses effets grisants et désinhibants, un acolyte précieux de la production offenbachienne. Dans Orphée aux Enfers, l’Olympe frise la révolution en raison d’un excès de nectar et d’ambroisie, tandis que Jupiter lorgne vers le vin de Chypre que lui exhibe Pluton. Dans La Vie Parisienne (« Il est gris ! ») comme dans La Périchole (« Ah quel repas je viens de faire ! »), les griseries provoquées par l’excès d’alcool, habilement insérées dans les finales, constituent un ressort dramatique à part entière, et participent à l’accélération vers la transe collective si caractéristique d’Offenbach (« Tout tourne, tout danse et voilà que la tête s’en va »). L’ébriété est évidemment présente jusqu’à la caricature dans Les Contes d’Hoffmann dans la taverne de Maître Luther, comme ingrédient indispensable des beuveries étudiantes, mais aussi comme refuge pour la solitude du poète maudit. On pourrait multiplier ainsi les exemples d’apparitions de la dive bouteille dans l’œuvre d’Offenbach, depuis l’éloge du vin de Malvoisie (qui finit en galop) dans Il Signor Fagotto, jusqu’au schlick prisé des soldats napoléoniens dans La Fille du Tambour Major, en passant par l’irrésistible chanson à boire des Bavards (« C’est l’Espagne qui nous donne /le bon vin, les belles fleurs ») sans oublier le rôle décisif du précieux breuvage dans les exploits militaires du général Fritz dans La Grande Duchesse de Gerosltein (« En très bon ordre nous partîmes »). Chez Offenbach, musicien de toutes les ivresses, l’alcool a bien toute sa place.

Mais pour accompagner les plaisirs de la table, la verve offenbachienne ne se limite pas aux liquides alcoolisés : l’eau de source a les honneurs de La Chanson de Fortunio (« Ma chère eau pure, on la méprise ! / Doux trésor qui ne coûte rien ! / Je préfère au vin qui nous grise / L’eau qui nous calme et nous soutient »), et Geneviève de Brabant renferme un éloge du thé comme antidote aux excès de table (« Après le pâté, c’est bien bon le thé ! »).

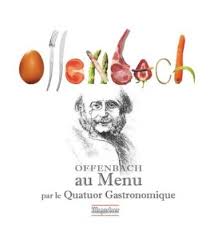

S’agissant des mets solides, aucune facette de la gastronomie n’échappe à la créativité d’Offenbach et de ses librettistes. Il est tentant, et en réalité assez facile, de bâtir un menu exclusivement composé de mets troussés en musique par le maestro. L’exercice a d’ailleurs été réalisé en 1993 pour le label Maguelonne (sous la référence MAG 350.506, hélas indisponible) par un « Quatuor gastronomique » réuni pour l’occasion. On retrouve réunis dans cet « Offenbach au menu », adroitement troussé et au plaisir communicatif, près de 25 tubes gastronomiques. Il y a là de quoi satisfaire les amateurs de viande, sous toutes ses formes : le pâté du Brabant qui contient « du veau mêlé de jambon », extrait de Geneviève de Brabant (version de 1867), les fameuses côtelettes de Pomme d’Api (le naturalisme complètement décalé du texte produit un effet certain), le pot au feu dangereusement anthropophage de Robinson Crusoë, le jambon « de Ba- de Bayonne ! » vanté dans Trombalcazar, ou la poularde à la Créole.

Les tenants d’une alimentation végétarienne ne sont pas lésés : ils ont l’embarras du choix avec les fruits et légumes des marchandes de Mesdames de la Halle, et peuvent, pour les plus audacieux, céder à la tentation du fruit défendu de La fille du Tambour-Major. Les amateurs de sucreries iront quant à eux se régaler des crêpes de Monsieur Dunanan ou de Tarte à la crème (titre d’une valse en un acte, créée en décembre 1875 aux Bouffes-Parisiens), sans oublier le fameux chocolat de Maître Péronilla. (« Oui, je le dis, et m’en fais gloire, / Ces biens dont vous grise l’éclat, / Comme moi, gardez-en mémoire, / Nous les devons au chocolat ! »).

Et l’on pourrait encore aligner nombre d’exemples, Offenbach poussant le soin jusqu’à se soucier des accessoires indispensables à tout repas : les petites cuillères ont ainsi droit à des couplets dans L’Ile de Tulipatan.

Une fois posé le constat de l’intrication très poussée de la bouffe dans du bouffe chez Offenbach, il reste à s’interroger sur les raisons de cette omniprésence.

On a esquissé plus haut une première piste : la nourriture fournit dans bien des circonstances un ressort comique sur lequel Offenbach s’appuie. La nourriture contribue donc directement à « cette étrange entreprise qui consiste à faire rire les honnêtes gens », analysée dans ces colonnes par jean-Marcel Humbert.

Si l’on admet ensuite que la gastronomie constitue un pan essentiel de la culture française (point qui ne semble pas devoir faire débat), il est permis de voir dans sa récurrence dans l’œuvre d’Offenbach le signe indubitable de l’attachement du compositeur à cette France que résolument il avait choisie. Offenbach, le plus parisien des compositeurs, ne pouvait décemment faire l’impasse sur cette composante essentielle du rayonnement de la ville lumière.

On se hasardera enfin à avancer une troisième explication, plus biographique. L’attrait d’Offenbach pour la nourriture est, selon nous, celui d’un affamé. Celui seul qui a tiré le diable par la queue, et qui, dans ses années de misère, n’a pas mangé tous les jours à sa faim, est capable de mettre en musique avec une telle verve et une telle constance les plaisirs de la table. La biographie d’Offenbach livre tout : on y retrouve les années de misère des débuts parisiens, et, plus tard, une fois l’aisance acquise, sa constante prodigalité à l’égard de ceux qui, à leur tour, étaient confrontés à la disette.

Cela conduit assez naturellement à s’interroger sur le rapport de l’homme Offenbach à la nourriture. Celui qui l’a à ce point magnifiée dans son œuvre était-il un gourmand invétéré ? Son physique, maigre et sec, son teint constamment pâle, le situaient manifestement aux antipodes des épicuriens rubiconds. Dans sa biographie de référence, Jean-Claude Yon nous éclaire sur les moeurs alimentaires du compositeur. Offenbach était un habitué des restaurants à la mode, autour du boulevard des Italiens : le restaurant Peters (passage des Princes), le café Bignon (à l’angle de rue de la Chaussée d’Antin), la Maison Dorée (à l’angle de la rue Laffite), le café Riche (à l’angle de la rue Le Peletier). Chez ce dernier, où il a sa table réservée, le menu est immuable : « trois cuillérées d’un œuf à la coque avec une demi-mouillette, une noix de côtelette d’agneau, une bouchée de pomme de terre, un quartier de fruit ». On peut imaginer repas plus plantureux, et on ne connaît par ailleurs à Offenbach aucun penchant coupable pour la gourmandise : pour la bouffe, Offenbach était à l’évidence croyant sans être forcément pratiquant.

Alors si Offenbach devait être un plat, lequel ? Certainement pas un plat en sauce, lourd et difficile à digérer. Offenbach est le musicien de la légèreté : son plat à lui serait plutôt l’échaudé mis en musique dans Madame Favart :

Quand du four on le retire,

Tout fumant et tout doré,

Aussitôt chacun admire

Le gâteau bien préparé.

Il a fort belle apparence,

On est pressé d’en manger.

Mais pour de la consistance

Il n’en faut pas exiger.

Mettez-le dans la balance,

C’est léger, léger, léger !

Chacun dit : La belle mine,

C’est un gâteau sérieux,

Mais pour peu qu’on l’examine,

On s’aperçoit qu’il est creux.

Bien des gens dans notre France

Ainsi peuvent se juger,

Tout pleins de leur importance

Vous les voyez se gonfler !

Mettez-les dans la balance,

C’est léger, léger, léger !

C’est finalement peut être Il Signor Fagotto qui nous révèle le lien secret et sacré entre musique et cuisine, et nous livre la clé. Musique et cuisine sont toutes deux affaire de dosage et d’équilibres subtils, toutes deux renvoient au plaisir, parfois à l’excès, souvent à la sensualité. Que chantent dans leur duo la cuisinière Mosquetta et le valet Baccolo ? « Chantons la cuisine/la musique, non rien n’est plus doux, science divine/art divin magique que nous aimons/qui nous charme tous ». Tout est là…