En France, Hugo Wolf est un compositeur dont le nom sonne assez creux. Très peu d’interprètes français (voire francophones) se sont réellement intéressés à un créateur dont les explorations harmoniques et poétiques se situent à un étonnant point d’équilibre entre Wagner et Brahms. Plus cruel encore, il semblerait que ce soit avant tout la biographie sensationnelle de l’homme qui ait primé sur sa production. Et pour cause, Wolf est, avec Schumann, l’un des rares compositeurs véritablement « fous », pathologiquement « fous ». Un dossier traitant de la folie sur une plateforme consacrée à l’art lyrique ne pouvait se passer d’un tel sujet.

« Je ne suis pas adapté à la société. Je suis un homme qui, en toute chose, ne fait que suivre son impulsion, et quand une quantité suffisante d’électricité s’est accumulée en moi, il se produit alors, en pensée, en parole, ou en actes, des choses qui peuvent être bonnes mais aussi mauvaises. » – lettre du 8 février 1889 à Joseph Schalk.

La syphilis, est-ce grave, docteur ?

En homme de son temps, Wolf souffre d’un mal qui emporta déjà de nombreuses personnalités musicales : la syphilis. Celle-ci est contractée vraisemblablement autour de 1878 : le tout jeune compositeur est alors introduit par un ami dans une auberge connue pour sa clientèle volage. Il y joue au piano et se fait rémunérer en nature par la maison, contractant l’inévitable maladie probablement durant l’hiver 1878 (à dix-huit ans seulement). L’épisode étant relaté par Alma Mahler, une certaine précaution s’impose. Néanmoins, Gustav Mahler et Wolf furent locataires d’une même chambre dès 1875 et restèrent amis proches jusqu’en 1880. Il y a donc fort à parier que le futur directeur de l’Opéra de Vienne savait beaucoup de la vie intime de son ami, et qu’il n’aurait pas manqué de tenir son épouse au courant.

On sait que Wolf consulta un médecin peu de temps après les évènements, alors que la maladie entamait sa phase préliminaire. Passée celle-ci, le mal sommeille pendant plusieurs années voire décennies, ce qui explique que le compositeur ait pu s’estimer tiré d’affaire.

Malgré un diagnostic précoce, Wolf ne prête que peu d’attention à sa condition de syphilitique : elle n’est jamais mentionnée directement dans sa correspondance (probablement plus par pudeur que par insouciance). C’est le docteur Joseph Breuer qui est sans doute le premier à déceler chez le compositeur des habitudes comportementales suspectes (Wolf fut professeur de piano des filles du médecin de 1878 à 1882, et était un ami de la famille). Breuer note l’habitude du jeune homme de manger avec les doigts, refusant d’utiliser des couverts. Il associe cette paranoïa à la crainte latente d’une contamination. Cette habitude peu courante à l’époque, ainsi qu’une extrême attention portée à l’hygiène corporelle est confirmée par de nombreux amis du compositeur.

Si Wolf ne semble pas conscient du déclin de ses capacités physiques, il se doute assez rapidement que les sautes d’humeurs qui le caractérisent n’ont rien d’ordinaire. Durant l’été 1886, après avoir disparu sans explications le jour du baptême de celui qui devait être son filleul, il s’excuse par écrit de sa nature impulsive et grossière, et conclut le billet sur un ton aussi prophétique que résigné : « J’ai acquis la conviction que ma constitution mentale est profondément maladive et le restera ». En 1897, quelques mois seulement avant la crise qui sera fatale à sa santé mentale, il entrevoit « les présages d’une nuit sinistre qui s’avance du lointain ».

La maladie lui laisse un certain répit. Le triomphe, quant à lui, se fait attendre. Mais à 36 ans – et sept ans avant sa mort – le compositeur finit par jouir d’une notoriété confortable, malgré une carrière en dents de scie. En 1896, on assiste même à la création d’un Hugo Wolf Verein à Berlin, son opéra Der Corregidor est créé le 7 juin à Mannheim et les concerts organisés à Vienne sont de véritables succès. Pourtant, la situation ne tarde pas à virer au drame.

Le 20 août de la même année, alors qu’il rentre de vacances avec son ami le dentiste Heinrich Potpeschnigg, il reçoit un morceau de charbon dans l’œil, le contraignant à une intervention médicale toute inoffensive. A la fin de l’examen, le médecin prend Potpeschnigg à part et lui dresse un constat assez alarmant : la pupille de son patient ne réagit plus. Ce symptôme, connu sous le nom de pupille d’Argyll-Robertson, est la prémisse d’une inexorable paralysie générale. La syphilis qu’il pensait éliminée refait lentement surface. Pour autant, Potpeschnigg se gardera de mettre le compositeur au courant.

L’année 1897 est calamiteuse à bien des égards. Depuis plusieurs mois, les amis du compositeur (dont Engelbert Humperdinck) constatent une recrudescence de symptômes inquiétants : Wolf change rapidement d’humeur, se montre brutalement grossier, disparaît pendant de longues heures sans prévenir etc.

C’est un rendez-vous avec Mahler, alors directeur de l’Opéra de Vienne, qui sera le véritable détonateur de sa folie. Le 19 septembre, ce dernier accorde à Wolf une entrevue, pour discuter de l’éventuelle reprise du Corregidor à Vienne. L’entretien entre deux hommes qui ne s’étaient plus vus depuis longtemps débute sur un ton cordial, mais vire rapidement à l’incident diplomatique. Après des critiques acerbes proférées par un compositeur qui n’a déjà plus toute sa raison, Mahler quitte la pièce, piqué au vif, émettant de sérieux doutes sur la reprise du Corregidor. Stéphane Goldet, la biographe de Wolf, n’hésite pas à qualifier ce rendez-vous de « détonateur sur le cerveau [du compositeur] ».

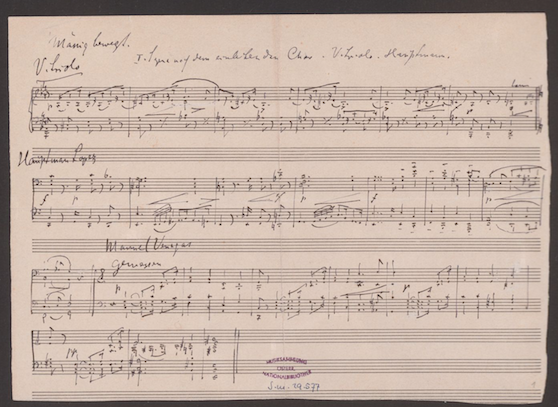

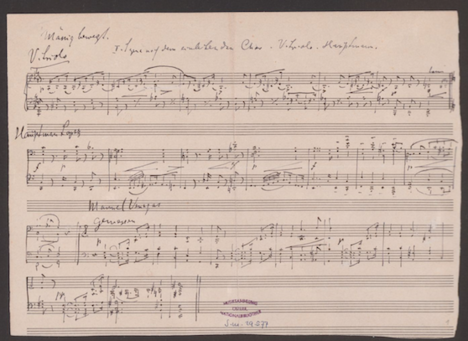

Après l’entrevue, Wolf se rend à un déjeuner au cours duquel, dans une crise de folie, il annonce à ses amis stupéfaits qu’il vient d’être nommé directeur de l’Opéra. Afin de contenir le début d’une affaire qui s’annonce inquiétante, le compositeur est raccompagné chez lui par ses compagnons. Le lendemain, Wolf ne tient plus en place. Debout depuis trois heures du matin, il lit à voix haute une lettre du personnel de l’Opéra, déclarant le renvoi de Mahler et sa propre investiture en tant que directeur. A ses amis accourus en nombre, il n’hésite pas à promettre des postes dans l’administration de l’institution. Il leur joue ensuite frénétiquement des extraits de Manuel Venegas (un de ses projets d’opéra qui ne verra jamais le jour), analyse des passages des Maîtres Chanteurs, et ponctue chaque intervention d’éclats de rire diaboliques et de regards de possédé. On décide de l’emmener au plus vite dans la clinique du docteur Wilhelm Svetlin. Selon Goldet, cette crise de folie est la conséquence directe de la rencontre avec Mahler : « il aurait soudain pris mentalement [sa] place, pour se venger de son éviction ».

Les cinq dernières années ne sont pas spécialement remarquables, puisqu’on assiste tristement à l’extinction progressive des capacités mentales et physiques du compositeur. Fort heureusement, il peut compter sur la fidélité et la compassion de ses amis, ainsi que sur le Hugo Wolf Verein pour assurer l’exécution de ses œuvres, et pour subvenir aux frais de pension à l’asile Svetlin. Une légère amélioration qui lui permet de retrouver une certaine liberté en janvier 1898, et il entreprend même la révision de quelques œuvres. Cependant, à la suite d’une tentative de suicide, Wolf demande à être interné à nouveau en octobre. Il en profite pour quitter la clinique du docteur Svetlin, lui préférant l’Asile départemental de Basse-Autriche dans lequel il végètera jusqu’à sa mort le 22 février 1903.

Véritablement malade ou simplement allumé ?

Syphilitique ou non, Wolf est un personnage au caractère bien trempé : dès l’enfance, il manifeste une détermination surprenante, et les changements d’humeurs qui le caractérisent n’ont pas attendu la phase terminale de sa maladie pour se manifester. Il est donc ardu de défaire ce qui relève réellement d’une pathologie, et ce qui n’est que le produit d’une personnalité difficile car perfectionniste, passionnée et éruptive. On peut cependant distinguer quelques caractéristiques qui semblent trouver une part significative de leur origine dans le mal qui ronge notre créateur.

Nous évoquions le rythme de travail discontinu du compositeur. Claude Rostand (premier auteur d’une monographie de Wolf en français) note que seules « quatre années lui ont suffi pour écrire l’essentiel de sa production ». Il pousse l’exercice statistique jusque dans le détail, arrivant à la conclusion que la vie de Wolf ne connut que deux cent six jours d’activité réellement positive (exception faite du travail au Corregidor). Le cas est suffisamment unique pour être remarqué, et n’est probablement pas sans lien avec la maladie.

Dans une étude germano-suisse consacrée aux « troubles neurologiques de grands artistes », des chercheurs ont établi de curieux parallèles entre les activités créatrices de Wolf et de Schumann (lui aussi syphilitique notoire). Ces « clusters » de créativité se traduisent par plus de 140 lieder écrits en 1888 et 1889 par Wolf, tandis que Schumann affiche plus de 150 lieder pour la seule année de 1840. Dans les deux cas, l’internement se solde par un arrêt définitif de la composition. L’étude pointe aussi de tels accès de productivité chez Schubert, dont la fulgurance de la maladie empêche cependant de poursuivre l’étude aussi loin.

Dans un jeu de cache-cache infernal, les périodes d’activité intense sont souvent suivies de longs mois durant lesquels le compositeur est incapable d’aligner la moindre note sur le papier. Il écrit ainsi en avril 1893 à un ami : « Partout cet appel urgent et sauvage à vivre, à fructifier, à créer – et moi qui suis pourtant comme l’humble brin d’herbe de la prairie, l’une des créatures de Dieu, me voilà incapable de prendre part à la fête, si ce n’est comme un spectateur consumé de chagrin et d’envie. En moi, tout est comme mort, je n’entends pas l’appel du moindre son ».

On en déduit rapidement que le compositeur ressort physiquement et mentalement exténué de ces pics de productivité, qui le rendent plus facilement sujet à de nouvelles complications de santé (inflammations des voies respiratoires, accès de fièvre etc). Ici aussi, c’est la syphilis qui est à mettre en cause.

Wolf fut, on le sait, un thuriféraire infatigable de l’art de Wagner : à l’issue d’une représentation de Tannhäuser en 1875, il écrit à ses parents : « Je ne trouve pas de mots ! Je peux seulement vous dire que je suis devenu fou. Après chaque acte, Wagner a été acclamé en tempête, et j’ai applaudi jusqu’à ce que mes mains me fassent mal ». L’influence de Wagner jouera bien des tours au compositeur : le maître de Bayreuth l’inspire autant qu’il l’inhibe. Par ailleurs, Wolf sera rapidement pris sous le feu de basses critiques du Wagner Verein, qui lui reprochent des origines juives. Répétées, elles deviennent le terreau d’un délire de persécution qui ne le quittera jamais : « Suis-je assez fou pour sacrifier temps et argent à l’aimable plaisir d’être l’objet des jugements les plus sots de tout un chœur de langues de vipères ? N’est-il pas beaucoup mieux et préférable d’être aimé et compris par un petit groupe d’hommes, plutôt que d’être haï et insulté par des milliers ? ».

Selon Rostand, ce délire se trouvera amplifié en des proportions pathologiques durant les années les plus pathétiques de sa vie. Lors de ses derniers mois de vie publique, des amis déjeunant avec lui le voient changer régulièrement de place au restaurant, de peur d’être reconnu. Une fois interné, il reproche à la plupart de ses proches et de ses connaissances de l’avoir trahi, et même d’avoir conspiré contre lui.

A l’asile, la situation ne s’arrange guère. Tout comme Schumann qui se sentait traqué par des bêtes sauvages, Wolf est persuadé qu’on cherche à le démembrer et à l’écorcher vif. Ce même délire le pousse à se jeter dans un lac en 1898, et à refuser d’utiliser des verres, sous prétexte qu’ils seraient empoisonnés. Sa dernière lettre, griffonnée à la hâte à son ami Edmund Lang, fait état d’une angoisse qui ne se calmera jamais : « Venez me voir ! Ici, je suis atrocement seul, et les gens ont constamment une attitude menaçante à mon égard. […] Que j’ai souffert ! Et les plus terribles tortures me menacent ! Ah ! Si vous pouviez m’emmener d’ici ! ».

Wolf parlait souvent avec beaucoup d’enthousiasme de son travail. « Je n’arrête pas de travailler, de l’aube à la nuit, avec mille chevaux-vapeur. Ce que j’écris maintenant, cher ami, je l’écris pour la postérité. Ce sont des chefs d’œuvre […]. Il n’y a rien eu de pareil depuis Schubert et Schumann », écrit-il à un ami au sujet des Mörike-Lieder. Si on doit lui donner partiellement raison, les Mörike étant un jalon de la littérature du lied, le ton en dit assez long sur une personnalité parfois très sûre d’elle-même. Ce trait de caractère ne tardera pas à s’amplifier. Un accès de folie mégalomane se manifeste dans une lettre de 1895, au ton déjà effrayant : « Le public va hurler. Mes ennemis personnels pourront dire ce qu’ils voudront. Les gens ne parleront plus que de cet opéra. Tous, Mascagni, Humperdinck, e tutti quanti, sont incapables de rivaliser et devront disparaître ! ».

Cette folie des grandeurs presque scriabinienne vire au ridicule tragique vers 1897, lorsqu’il s’imagine déjà multimillionnaire et joué dans le monde entier, conséquence de l’admiration prétendue de l’intendant du Théâtre de Weimar.

L’influence de la personnalité de Nietzsche sur Wolf sur ce point n’est pas négligeable. Grand lecteur, le compositeur connaît bien sûr l’œuvre du philosophe (surtout Le Gai Savoir), mais aussi sa vie : la sœur de Wolf fut auteure d’une biographie de Nietzsche qu’il lut peu après son internement. Dans certaines de ses lettres, le compositeur en délire affirme être en mesure de guérir le philosophe interné pour les mêmes raisons. Goldet n’hésite pas à faire le rapprochement entre les deux comportements, et émet l’hypothèse d’une influence de la mégalomanie de Nietzsche sur celle de Wolf.

Quand le cerveau ne suffit plus pour composer

Penchons-nous de plus près sur l’œuvre de Wolf. Nous l’avons dit : chez lui, la créativité musicale et les symptômes de la maladie coexistent rarement. C’est plus lors d’un relâchement de l’activité du compositeur que la maladie se manifeste frontalement. Par conséquent, chercher un grain de folie dans l’œuvre d’un compositeur perfectionniste est une entreprise périlleuse. Il est cependant permis de déceler quelques tendances générales, où la santé vacillante du compositeur pèse sur ses capacités créatrices.

La marque la plus durable que Wagner laissa sur le jeune Wolf fut celle d’un dramaturge. Plus que le langage harmonique ou la science de l’orchestre, c’est la capacité du compositeur de Tristan und Isolde à rédiger et donner vie à ses propres livrets d’une façon toute nouvelle qui fascina celui qui n’écrivait que des lieder.

Différents projets d’opéras accompagneront Wolf durant toute sa carrière : un premier essai intitulé König Alboin (rapidement abandonné) sera suivi de nombreuses tentatives, toutes restées à l’état d’ébauche. Ce n’est pourtant pas la volonté qui manque, mais c’est comme s’il ne parvenait pas à s’y résoudre : « Bien que certains jours j’improvise des opéras entiers au piano, l’idée de m’y mettre me fait peur. Je suis trop craintif pour être un véritable compositeur », écrit-il le 22 février 1886, pourtant en pleine effervescence mörikéenne. On notera avec une pointe d’amusement que Wolf semble réserver l’expression « véritable compositeur » au seul compositeur d’opéra. On ne s’étonnera donc pas de son amertume de n’être que l’auteur par excellence d’un genre subalterne. Il se lamente par écrit en octobre 1861 sur sa condition : « La reconnaissance qui peut sembler flatteuse de compositeur de lieder m’atteint profondément. Je n’en tire plus la moindre satisfaction. Qu’est-ce que cela signifie d’autre qu’un reproche pour ne composer que des lieder, et une remarque selon laquelle je ne maîtrise qu’un genre mineur, que je n’aboutis même pas puisqu’on n’y remarque que des élans vers une œuvre dramatique ».

Goldet résume bien le paradoxe qui anime Wolf : « le désir d’opéra n’avait cessé de [le] pousser à composer, et ce qu’il redoutait le plus de composer était en même temps l’opéra ». Ce qui n’était qu’un désir d’adolescence, qu’un fantasme sans réel lendemain, va peu à peu devenir une question de vie ou de mort.

Les éternelles discussions autour du sujet de ce que devait être « son » opéra illustrent assez bien l’état d’obsession dans lequel se trouve Wolf peu avant d’entamer la composition du Corregidor. Il s’est déjà brouillé avec de nombreux amis qui eurent la mauvaise idée de le conseiller dans la quête d’un bon livret. Après d’incessants allers-retours, c’est finalement le Tricorne de Pedro Antonio de Alarcón qui retient son attention (et qui inspirera Manuel de Falla par la suite). Le compositeur manifeste son enthousiasme sur un ton qui lui ressemble tout à fait : « Un miracle, un miracle, le plus inattendu des miracles est arrivé ! Le texte d’opéra si ardemment désiré est là, devant mes yeux […]. Vous connaissez la nouvelle d’Alarcón, Le Tricorne, parue chez Reclam. Mme Rosa Mayreder, une femme douée que je connais depuis quelques années a réussi avec intelligence l’exploit de transformer cette histoire en livret d’opéra, sans rien perdre des qualités de l’original ».

Ce miracle est à relativiser : il s’agit en réalité d’un brouillon de livret que le compositeur avait rejeté quelques années auparavant, le trouvant trop mauvais à son goût. Alors que Wolf était connu pour le soin tout particulier qu’il apportait aux textes avec lesquels il travaillait, son incapacité soudaine à déceler les faiblesses manifestes de cette esquisse est probablement à mettre sur le compte de la syphilis.

Lors de la composition, elle aussi éruptive puisque toute la musique est écrite en à peine trois mois, le compositeur montre les signes d’une phase prodromique neurasthénique. En effet, il est particulièrement sensible au bruit, et surtout au chant des oiseaux qu’il n’hésite pas à tuer s’ils s’aventurent trop près de sa fenêtre. Pire encore, il est pris de violentes migraines durant les répétitions, qui ne font que détériorer des relations déjà orageuses avec l’orchestre et les chanteurs.

Malgré un contexte houleux, la première est un petit succès. Le public, constitué pour une grande part d’admirateurs de Wolf, est venu en masse, et ne lui a pas tenu rigueur d’un livret bancal et d’une musique nettement plus convenue qu’à l’habitude. Et pourtant, le compositeur ne se remettra pas tout à fait de l’épuisant travail que représentait le Corregidor. Sa santé s’est nettement dégradée, et le deuxième recueil de l’Italienisches Liederbuch en fait les frais. Dans Le lied allemand, André Tubeuf note que certains lieder de cette période souffrent « d’absences » musicales, où le compositeur semble en panne d’inspiration : « Quel genre de lied encore inventer ? », se demande-t-il en 1896. Le compositeur bute contre les nouvelles limites imposées à son esprit.

La première du Corregidor marque le début de la chute inexorable que nous avons décrite précédemment. Obnubilé par un triomphe imaginaire, Wolf vaque à sa nouvelle lubie dramatique : un Manuel Venegas, toujours inspiré d’Alarcón. Cette entreprise qui occupe ses derniers mois de vie lucide l’empêche de mener à bien un projet bien plus significatif.

En 1896, son ami Paul Müller lui fait parvenir une traduction allemande des Sonnets de Michel-Ange. Il faut croire que le recueil enthousiasma notre compositeur, puisqu’il annonça rapidement travailler à un cycle de six lieder d’après Michel-Ange. Les évènements ne laisseront pas le temps au compositeur de mener à bien son projet : il compose trois lieder du 18 au 28 mars 1897, avant de se murer dans un silence quasi définitif.

Contrairement au deuxième cahier de l’Italienisches Liederbuch et au Corregidor (sans parler de l’épouvantable Manuel Venegas qui se prépare), ces Michelangelo-Lieder étonnent par leur lucidité, à une heure où le compositeur est déjà gravement atteint. Le choix des poèmes n’est d’ailleurs pas anodin : il y est avant tout question de finitude (n° 2), et d’incapacité créatrice (n° 3). On imagine volontiers que ces thèmes ont préoccupé notre compositeur durant ses dernières heures de pleine conscience artistique. L’importance de ce recueil est soulignée par Rostand en des termes exaltés, qui tranchent avec le ton habituel du biographe de Wolf : « C’est ce [qu’il] a écrit de plus grave, de plus concentré, dans l’expression harmonique, où l’on assiste à une dissolution de la pesanteur tonale, de plus original par l’abandon des formules et schémas inhérents au genre Lied. Il est facile de rapprocher la gravité de ces morceaux des évènements tragiques qui se préparent […]. Et cependant, de telles considérations s’imposent ici, tout à fait comme dans le cas des Quatre chants sérieux de Brahms, chef-d’œuvre également prémonitoire ».

Il faut dire qu’avec un langage harmonique plus chromatique que jamais, Wolf nous emmène ici sur un terrain où même Schumann s’est montré frileux. « On n’est jamais enlevé sans avoir tout dit » assurait-il à propos de Mozart et Schubert. Il semble se donner raison, en concluant son corpus sur un ton aussi résigné que magistral.

L’histoire de Hugo Wolf est celle d’un homme exalté, parfois jusqu’à la violence. Il vit, compose, correspond et souffre passionnément, tant et si bien que sa maladie rampante et son caractère impulsif ne sont que les deux faces d’une même médaille : celle d’un artiste qui s’est donné corps et âme pour son art. A son ami Oskar Grohe, il écrivait en 1890 des propos qui résument à merveille son éthique de compositeur : « Oui, oui, l’art est cruel. il ne souffre rien de faux, rien de convenu, ni aucune demi-mesure. […] [Il] est un vampire qui nous suce jusqu’à la moelle quand nous nous mettons à son service, [il] réconforte et grise quand on en est exalté ; mais dégrisement et gueule de bois sont mortels ».

Bibliographie

- Bäzner et Bazetti, Syphilis in German-Speaking Composers – ‘Examination Results Are Confidential’, extrait de Neurological disorders in famous Artists – Part 3, Karger (2010)

- Stéphane Goldet, Hugo Wolf, Fayard (2003)

- Claude Rostand, Hugo Wolf, Seghers, coll. Musiciens de tous les temps (1967)

- André Tubeuf, Le lied allemand : poètes et paysages, éd. François Bourin (1993)

- Frank Walker, Hugo Wolf : a Biography, Dent (1968)